2024年 - ワールド・シリーズでロサンゼルス・ドジャースが4年ぶりに世界一になる。

‹

30

10月

10月30

たまごかけごはんの日の魅力と楽しみ方

毎年、11月1日は「たまごかけごはんの日」として知られています。この日は、日本人が長年愛してきたシンプルながらも奥深い料理、たまごかけごはんを祝う日です。農林水産省がこの日を制定した背景には、良質な卵の消費促進と、日本の食文化における卵の重要性があると言われています。実際、卵は日本料理において非常に重要な役割を果たし、その多様性や栄養価からも多くの人々に支持されています。歴史的には、江戸時代から存在していたとされるこの料理は、その頃から庶民に親しまれていました。当時、人々は米や卵を手軽に入手できることから、このシンプルな組み合わせが普及したと考えられています。家族で囲む食卓で、一緒に楽しむ姿は今でも変わらず、多くの日本人の心に根付いています。黄金色の宝:たまごかけごはんとの出会い想像してみてください。一日の始まり、朝焼けが窓から差し込み、キッチンには新鮮なたまごと白いご飯が並ぶ光景。その瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合って心地よさを運びます。そして、その小さなボウルには濃厚な黄身が待っている…。古き良き味:家庭で受け継ぐレシピ「母さん、お腹すいた!」という声に応えて、お母さんが作ってくれる特製のたまごかけごはん。それぞれのお家庭で違ったアレンジがありますよね。醤油や海苔、ごまなど、自分だけのお気に入りトッピングを見つける楽しみもあります。しかし、その奥深さとは別に、この料理には家族との絆や思い出も詰まっています。ふるさとの味:地域による個性日本各地ではそれぞれ異なるスタイルで楽しむことのできるたまごかけごはんがあります。北海道では、新鮮な生クリームを加えたり、高知県では塩を振ってシンプルな味わいを楽しむ習慣があります。その一皿一皿には、その土地ならではの風土や文化が映し出されているようです。市井の日常:思わぬ発見"あっ!今日は11月1日だ!"通勤途中、小さなお店で目につく美しい黄身。その瞬間誰もが息を飲み、「今日は特別だ!」と思うことでしょう。その後ろには行列する人々、一口ずつ頬張りながら笑顔になれる瞬間です。このようなお祭り的雰囲気こそ、「たまごかけごはんの日」の魅力でしょう。未来への継承:食育としての意義近年、日本でも健康志向や食育への関心が高まりつつあります。「たまこ」が持つ栄養素への理解も進み、子供達へその大切さや美味しさを伝える取り組みも増えてきました。「自分で卵をご飯に乗せて、自分だけのお気入りスタイル」を発見することで、大切なのはいちばん身近なものへの感謝なのだと再認識する場面でもあります。子どもの思い出帳:"ねぇ、お父さん!私にも作って!"そんな声響くキッチン。若干焦げ目付いたフライパンから溢れる香ばしい匂いや、新鮮なたまゴーシャーリングノート… あっという間ですぐ出来上げちゃう。そうした何気ない瞬間こそ、人々のお腹だけじゃなく心にも栄養となります。それぞれがおぼろげながら記憶として残り続け、一生忘れない味となります。哲学的問い:「受容とは?」"しかし、本当に受容とは何でしょう?ただ単なる食事以上、それとも心温め合うひと時なのでしょう?"「また明日も」そう言えるようになる、それこそ本当の意味で心豊かな暮らしとも言えます。このようなたマゴカケゴハンの日を通じて、日本中どころか世界中へ広めたいですね。そして次回、一杯をご馳走になる準備として早速スーパーへ行こうと思います。」 ...

日本の初恋の日: 甘酸っぱい思い出を振り返る

日本において、初恋の日は毎年4月8日に祝われる特別な日です。この日は、初恋の大切さやその思い出を振り返るために設けられています。由来としては、伝説的な詩人である与謝野晶子がこの日を特別視し、多くの人々が初恋にまつわる物語を語り継ぐようになったことが挙げられます。初恋とは、人それぞれの心に残る甘酸っぱい思い出であり、それは青春時代の象徴とも言えるでしょう。この感情は、様々な文学作品や音楽にも影響を与えてきました。たとえば、松尾芭蕉の俳句や、近代文学では川端康成や村上春樹など、多くの作家たちが「初恋」をテーマにした作品を書いています。心弾む瞬間:淡い記憶と共にあの日、青空の下で感じた彼女(彼)の笑顔。それはまるで桜の花びらが舞い散る中で出会った一瞬だった。「好き」という言葉すら恥ずかしかったあの日々。でも、その一瞬、一緒に過ごした時間には何よりも価値があります。友達と交わした秘密のお手紙、お菓子を分け合った放課後…それらすべてが青春そのものです。夜明け前…季節が変わりゆく中、春風に乗って漂う桜の香り。それは何とも言えない懐かしさを呼び起こします。思い出すだけで胸が高鳴り、その時期特有の温かな陽射しが今でも瞼に焼き付いています。その頃、自転車をこぎながら見上げた空、高鳴る鼓動。そして「好き」という気持ち。しかし、その感情はどこへ行ってしまったのでしょうか? 初恋という名の舟には、大切な宝物が詰め込まれていたはずなのですが…。子供の思い出帳小学校時代、一緒に遊んだ公園や道端で咲いていた花々。それらは今でも心奥深く残っています。「好き」と言えないもどかしさも含めて、それこそが成長していく過程なのだと思います。その頃から続く友情や愛情、それぞれ異なる形ではありますけれど、そのどれもが私たちを育てています。文化的背景:日本独自の感性日本文化には、「初恋」に対する特別な視点があります。その表現方法として、多くの場合「切ない」「儚い」と形容されます。このような文化的背景から、日本では漫画やアニメなど多様な媒体によって「初恋」のストーリーが描かれることもしばしばです。そして、日本全国各地には「初恋」に関する伝説や風習も存在しています。赤レンガと涙:運命的な邂逅赤レンガという色彩感覚。これはただ単なる色だけではなく、「運命的」そして「愛」を象徴しています。例えば横浜みなとみらい地区など、この地域には美しい建物と共に数多くカフェがあります。そこへ訪れることで感じ取れる淡い想いや夢、それぞれ異なるストーリーがあります。そして人との関係性にも似ていますね…まさしく不確実性、この流動する愛とはなんなのでしょう? 夢見る少女の日記:SNS全盛期となり、自分自身との向き合う姿勢も変わりました。しかし昔から脈々と受け継ぐ「書き留める」行為。その瞬間そのものを書くことで未来へのメッセージになるでしょう。ただ手紙を書くだけではなく、小さなお花でも飾ればさらに素敵です。また、お互いへの想いや感謝を書くことで新しい可能性へ繋げてみませんか?他者との関係、新しい発見、美しいメロディー…。 月明かり照らす未来:#自分探し# 目指せ!良き人生!ここまで振り返ってみても、本当につながっているものとは何なのでしょう?生涯続いてゆくこれまで経験してきた全てから学び続け、自身へ反映させてさらなる飛躍への旅路。本当に大切なのは失われたり過ぎ去った過去だけではなく、この日常生活そのものだから! そういう気持ちになれる日だからこそ、この日 を通じて若者達よ立ち上げよう! 恋愛だけじゃない友情、人間関係…。これほど素晴らしい環境、大自然恵まれている土壌!新しい可能性無限大! "しかし、本当に愛とは何だろう?ただ思春期特有 のトキメキだけなのだろうか、それとも生涯抱えてゆかな ければならぬ永遠なる財産なのだろう?” (※この文書内コンテンツ及び哲学 的考察について更なる深化追求希望) ...

香りの記念日 - 日本の香り文化を再発見する日

香りの記念日は、日本で毎年10月に祝われる特別な日です。この日には、香りの持つ力や魅力を再認識し、さまざまな香りがもたらす感情や記憶を楽しむことが目的とされています。日本の文化には古くから香りに関する伝統や風習が根付いており、特にお香やアロマテラピーは心と体に良い影響を与えるものとして広く親しまれています。この記念日は1996年に制定され、国際的にも広まりつつある「アロマセラピー」や「フレグランス」の重要性を再確認する機会となっています。アロマオイルの発展とともに、人々は自然由来の成分がもたらす癒し効果を求めるようになりました。そして、この日は自宅でリラックスするためのお気に入りの香りを楽しんだり、お店で新しいフレグランスを試したりする良い機会でもあります。甘美なる嗅覚:時代を超えた感覚想像してみてください。秋風が心地よく吹き抜ける中、一瞬鼻腔を刺激する豊かな金木犀(きんもくせい)の芳しい匂い。その瞬間、あなたは子供時代のおばあちゃんとの思い出へとタイムトリップします。夕暮れ時、おばあちゃんが丁寧に煮込んだ甘い金木犀ジャムが食卓に並ぶ光景。そして、その甘美なる香気が再び感じられることで、幸福感と安心感が胸いっぱいに広がります。夜明け前…静寂のひびき夜明け前、まだ暗闇の中でほのかに漂う白檀(びゃくだん)の深い香り。その静寂は、人々の日常生活から一歩引いた特別な瞬間です。薄暗い部屋で焚かれるお香から立ち上る煙は、美しい空間へ導いてくれます。このような儀式的な時間こそ、日本独特のおもてなし精神と言えるでしょう。「人々はこの瞬間、一緒になって安らぎを感じることこそ大切なのだ」と言わんばかりです。子供の思い出帳:嗅覚との出会い子供時代には、それぞれ異なる匂いや声がありますね。例えば、新学期始まりの日、学校帰り道で嗅ぐ秋桜(あきざくら)の優しい残響。それは友達との思い出だけではなく、自分自身との対話でもあります。どんな景色でも、それぞれ独自のストーリーがあります。そして、そのストーリーには必ず「匂い」が絡みついています。五感への誘いや希望現代社会では、「忙しさ」や「ストレス」が私たちの日常生活を支配しています。しかし、「香る」という行為そのものが、多様な意味合いや効果を持っています。それだけでなく、日本では「七五三」や「正月」など各季節ごとの祭事にも多様な匂いたちが付き物です。このような文化的背景から考えても、「香」という字そのものには無限大な可能性があります。色彩と音楽:心躍るメロディー"見る"こととは違った次元への探求。"聴く"ことで浮かぶ思索。その境界線って何? "見る"というビジュアル表現だけではない、この世にはもっと多彩な体験があります。その中でも人々は自然によって生まれる美しさや、不変的共鳴音によって新しい価値観へ挑戦していると言えるでしょう。「人々それぞれ」が個性的だからこそ、その個性豊かな経験値こそ未来への希望となります。 - 香水瓶として - "私自身"というデザイン。"自分だけ"という色味。"世界"という音楽... 忘却された過去への目覚め - しかし、嗅覚とは何だろう? - "ただただ懐かしさなのか?それとも未知なる美への探索なのか?" - これまで交わったすべてについて考えれば考えるほど...

教育勅語発布の日とは?その背景と影響を探る

教育勅語発布の日、すなわち1880年(明治13年)10月30日は、日本の教育制度において画期的な出来事として位置づけられています。この日、当時の天皇である明治天皇が公布した「教育に関する詔書」は、国民教育の理念を示し、日本社会における道徳教育や忠君愛国の思想を深く根付かせるための基盤となりました。特に、この文書は「子女を以て国家の宝」とし、家庭や学校で教えられるべき価値観を強調しました。また、歴史的には、この勅語が制定された背景には、西洋諸国との接触によって生まれた新たな国家意識と、自立した国民を育成する必要性がありました。これまで日本は封建制度から脱却し、近代国家として歩み始めていた時代であり、国民全体が協力して新しい社会を築く必要があったのです。このような文脈から見ると、教育勅語は単なる政策文書ではなく、日本という国家形成への重要なステップとも言えます。勝利の風:この地の名誉の旅その瞬間、街中に響き渡る鼓動は、新しい風となり、日本中に広がっていきました。道徳心や倫理観、自立心など、多くの人々が期待する未来への希望。その思いは赤いカーネーションの鋭い香りとなり、大地を包み込むことになったことでしょう。夜明け前…1880年10月30日、その朝は静かだったと言います。人々はいつも通りの日常生活へ戻っていました。しかし、その日午後4時ごろ、公表された勅語によって空気は一変しました。「父母及び教師への忠義」「日本臣民として正しく育つこと」など、それぞれが何気ない言葉にも感じるでしょう。しかし、その実、多くの場合、それこそが未来への希望だったということを知っています。家庭では子供たちへ愛情深く教えられ、大人たちはそれぞれ自分自身と向き合う時間となったことでしょう。子供たちへの贈り物その日以降、多くのお母さん、お父さんたちは自分自身も学び続けながら子どもたちにも教える必要性について再確認しました。「我々には役割がある」と。それこそが家族という小さな社会から始まり、「国家」という大きな枠組みにつながっていることを理解していたからです。また、この頃流行していた歌や文学作品も影響し、お互いに共有される価値観とともに育まれていったことでしょう。文化的影響:伝統との交錯教育勅語発布の日から数十年後、日本国内ではこの理念に基づいたさまざまな取り組みや活動が展開されました。それ以前にも、「修身」という科目で道徳心や倫理観について教えていましたし、「学校報」のような媒体も登場しました。しかし、この勅語によってそれら全てが一本化され、一つなる思想体系へと変貌していったと言えるでしょう。こうした動きは地域ごとの文化とも相まって、多様性豊かな日本独自の道徳観念形成につながりました。歴史的背景:嵐前夜戦争前夜近代化と西洋文化への憧憬、それでも封建制度残滓との葛藤—これらすべて」が背景にはあったため、一種緊張感漂う空気感も存在したと言われています。その結果として生じた思考回路こそ、「新しい時代」を迎えるため準備されている要素だったのでしょう。そのため多くの場合、人々は希望だけではなく不安とも向き合う必要性について考えていた部分があります。「未来とは何か?」そんな問いかけです。そして…次世代へ継承される思いや夢—果実として実りますよう願わんばかり!!"私達自身"[改めて自己啓発・挑戦](注: それでも)今なお私達(現代人)として考え続けたい部分でもあるでしょう。ただ守れば良かったんだ!という言葉以上意味。」今後どう変化すれば良いのでしょう?進化させ進め続ける方法とは?問い直すところです! 結論:哲学的問いかけ"しかし、本当に「勝利とは何なのだろう?」ただ過去から受け継ぐ記憶なのでしょうか?それとも今この瞬間土壌(また次世代)へ蒔いている種なのかな。” この問い掛けこそ、人々がお互い支え合う限界点(可能性)だったと思います。" ...

出来事

2022年 - プロ野球オリックス・バファローズが26年ぶりに日本一になる。

2020年 - トルコとギリシャの間のエーゲ海を震源とするマグニチュード7.0の大地震が発生。

2018年 - ケプラー宇宙望遠鏡が燃料枯渇のため運用を終了。

2018年 - 韓国大法院、新日鉄住金に第2次大戦中の元朝鮮人工員への賠償を命ずる上告審を支持する判決を下し、賠償が確定。

2017年 - バクー=トビリシ=カルス鉄道開通。

2013年 - ボストン・レッドソックスが1918年以来、95年ぶりに地元ボストンでワールドシリーズ優勝を決める。

2005年 - 第二次大戦中のドレスデン爆撃により崩壊した聖母教会が再建され、聖別が行われる。

2000年 - 最後のMulticsマシンが停止される。

2000年 - シドニーオリンピックで金メダルを獲得した高橋尚子に国民栄誉賞が贈られる。

1999年 - 上信越自動車道が全線開通。

1996年 - 柳川喜郎御嵩町長が襲われ、頭蓋骨骨折の重傷を負う。(御嵩町長襲撃事件)

1995年 - カナダ・ケベック州独立の是非を問う州民投票で、反対派が賛成派に辛勝(50.6%対49.4%)。

1993年 - 沖縄県ウリミバエ根絶宣言。

1987年 - NECホームエレクトロニクスが家庭用ゲーム機・PCエンジンを発売。

1978年 - 京王新線が開通。

1977年 - ハワイのアメリカ海兵隊員の宴会の席でトライアスロンが考案される。

1973年 - ボスポラス海峡に架かるボスポラス橋が完成。

1962年 - 最高裁が吉田岩窟王事件の再審を決定。

1961年 - ソ連がノヴァヤゼムリャ上空で、史上最大の水爆実験(ツァーリ・ボンバ)を実施。

誕生日

死亡

2023年 - フランク・ハワード、元プロ野球選手、監督(* 1936年)

2022年 - 金元雄、政治活動家、政治家、元光復会会長(* 1944年)

2020年 - ノビー・スタイルズ、サッカー選手(* 1942年)

2020年 - メスト・ユルマズ、政治家、第48・53・55代トルコ首相(* 1947年)

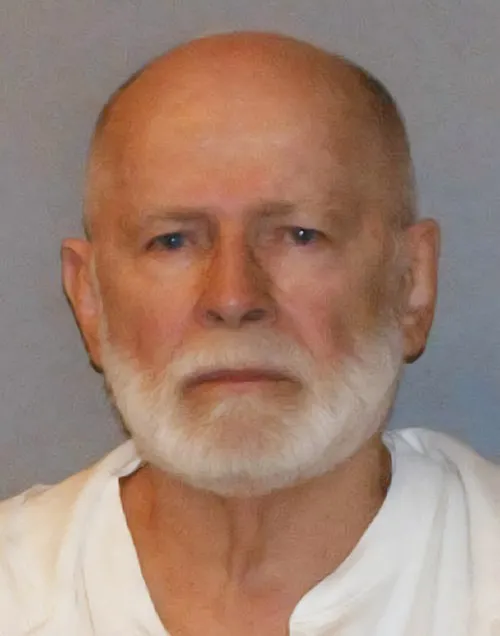

2018年 - ジェームズ・ジョセフ・バルジャー、ギャング首領、受刑者(* 1929年)

2018年 - 金庸、小説家(* 1924年)

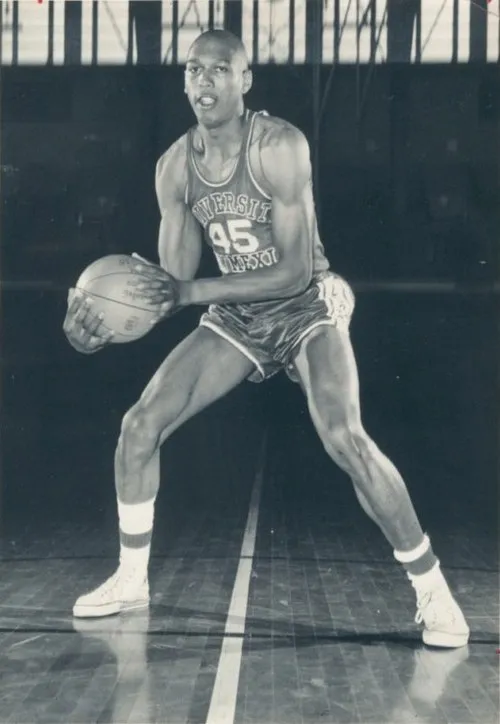

2015年 - メル・ダニエルズ、バスケットボール選手、バスケットボール殿堂(* 1944年)

2014年 - 大内順子、モデル、ファッション評論家、ファッションジャーナリスト(* 1934年)

2014年 - ボブ・ガイゲル、プロレスラー(* 1924年)

2010年 - ハリー・ムリシュ、小説家(* 1927年)