2024年 - 東京の自民党本部に火炎瓶が投げつけられ、機動隊車両の一部が焼損するなどした。火炎瓶を投げつけた男はその後、首相官邸に対して車で襲撃を試みたが柵に阻まれ、その場で現行犯逮捕された。

‹

19

10月

10月19

バーゲンの日とは?お得にショッピングを楽しむ方法

バーゲンの日とは、日本における特定のセールイベントを指します。この日は、多くの小売店やショッピングモールが大規模な割引セールを行い、消費者はお得な商品を求めて殺到します。具体的には、年末年始や春の訪れに合わせた季節ごとのセールが多く、この習慣は長い歴史とともに発展してきました。日本では「福袋」など特有のスタイルもあり、消費者にとって楽しみでありながら経済活動にも寄与する重要な日となっています。喜びの声:節目としてのお買い物「ああ、今年もこの時期がやってきた!」と誰もが心待ちにするその瞬間、街は熱気に包まれます。人々は手をつないで店へ急ぎ、その興奮した声が響き渡ります。「早起きして良かった!このコート、なんと半額だよ」とか、「こっちは全品30%オフ!」という嬉しそうな会話が広がります。夜明け前…新しいスタートへの期待バーゲンの日の朝、まだ薄暗い空には星々が煌めいています。しかし、人々はその闇を恐れず、自分たちのお目当ての商品を手に入れるために店前で列を成しています。「何時から開くんだろう?」とワクワクしながら待つ彼ら。その瞬間、一歩踏み出すことで、新しいアイテムとの運命的な出会いが待っています。子供たちの思い出帳:家族で楽しむショッピング子供たちはその日の特別さを感じ取り、「今日はパパとママ、お買い物デーだ!」という期待感でいっぱいです。目移りするほどの色鮮やかな商品や、大好きなお菓子、それから夢見心地になるようなおもちゃ…。そして、「これ、欲しい!でも予算内かな?」という言葉には親子共通の笑顔があります。文化的背景:根付いた消費文化日本では戦後経済成長期以降、人々の生活水準向上につれて「買うこと」の楽しみが強調されるようになりました。そして1980年代以降には、小売業界でも競争が激化し、多様化した商品戦略としてバーゲンセールが定着しました。その中でも、日本独自の福袋文化は他国では見られない特徴的なものです。例年正月初めには各店舗から販売され、多くの場合、中身は秘密ですが、それこそがお得感や驚きを与えています。欲望との戦い:心理的側面から見るバーゲンの日A. 満足感への渇望人々は「安く買える」という期待から購買意欲を高めます。そして、その満足感こそがリピーターへと導く要因となります。また、「最後まで残っているアイテムを見ると不安になる」という心理効果も作用します。それゆえ、自分自身だけでなく周囲にも影響されることがあります。「今決断しないともったいない」と思わせるこの雰囲気こそ、日本特有なのかもしれません。B. 経済活動への寄与The bargaineday is not only about shopping but also a significant economic phenomenon in Japan. The surge in consumer spending contributes to the economy, driving sales figures upward for retailers while also supporting local businesses...

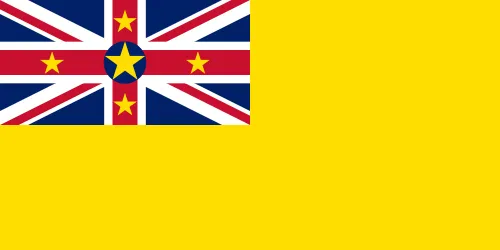

ニウエの憲法記念日:自由と独立の意義

憲法記念日とは、ニウエが自身の憲法を採択したことを祝う特別な日です。この日は、国民が民主的な原則に基づいた国家運営の重要性を再確認し、自由や権利を享受するための基盤となった歴史的な瞬間を振り返るものです。ニウエは独自の文化と伝統を持つ小さな島国であり、その憲法は1974年に制定されました。この憲法によって、ニウエはニュージーランドとの自由連合として自治権を持ち、その運営において大きな一歩を踏み出しました。海の向こうから:独立への航海1974年、この小さな島は風に乗って新たな未来へと舵を切りました。青い空と深い海が広がる中、人々は自らの手で国の行く先を決めるという重大な決断に挑みました。その瞬間、島全体が一つになり、大地が震えたかのようでした。歴史的背景もともとニウエは多くの文化や民族との交流点でした。ポリネシア人によって最初に定住されたこの地には、その後ヨーロッパ人や他地域からも多くの影響が及びました。1900年代初頭にはニュージーランドによる統治下に置かれ、1933年には完全な行政統治下となります。しかしながら、戦後になってから、自立への希望とともに国民意識が高まり始めたことも忘れてはいけません。新しい時代への扉そして1974年。まさしくその年こそがニウエにおける新たなる幕開けでした。「我々は私たち自身で選ぶ」—この言葉こそ、多くの人々によって響き渡りました。赤いカーネーションやハイビスカス、それら花々が彩る祭りの日、人々は誇り高く顔を見合わせ、自分たちだけの日として祝うことになったわけです。記念日の意味:結束と思考毎年この日になると、ニウエでは家族や友人同士で集まり、お祝い事としてこの特別な日を迎えます。「私はここにいる」と心から叫ぶかのように、市民一人ひとりがお互いへの愛情と思いやりで包み込みます。それぞれ場所で様々なお祝い行事やパレードが開催され、多様性豊かな文化も感じ取れる機会でもあります。今、この瞬間へ…– 目にも鮮やかな緑あふれる丘陵地帯。そしてそこから聞こえてくる子供たちのお遊び声。その声には未来への希望、「私たちはこれまで培ったもの」と言わんばかりです。また、おじいさんおばあさん世代も参加し、その思い出話しにも耳を傾けながら続いています。それぞれ世代間でも伝承されているストーリーは、この土地につながっています。祝福された土地:マルティン・ルター・キングJr.の日との類似点– ニウエでは憲法記念日の重要性とは単なる法律文書以上があります。それは彼ら自身、人権思想などとも密接につながっています。またアメリカ合衆国では「マルティン・ルター・キングJr.の日」を通じて平等について考える機会があります。同様に、この日に訪れることで、「我々」として生き続けている自分達、日本との繋ぎ目について再認識します。未来へ向けて:次世代への贈り物Niuē(ニューニャ)という名だけではなく、その背後には長い歴史があります。この小さな島だって確固たるアイデンティティがあります。「何故なら過去あれば今あり」がそれです。そして現在ある自由へ感謝し、新しい希望種まきをする大切さへ気づかせてくれる場となります。一つ一つ思いや絆築きを経て育まれてきた国民意識、それこそ永遠なるものとして存在しています。夜明け前… 変化する時代– すべて次第ですが、新しい波動が来たりなど今までとは異なる気配すら感じ取れます。しかしこうした状況でも変わらない価値観、それこそ「私達」。その想像力使えば、新しい時代だって迎え入れ可能だからこそ周囲との関係構築して成長出来ます。それ故「どんな社会像描こう?」そんな問いかけ必要不可欠なのです! そして若者達よ、「どう生きたい?」その答え合図求めれば自然界にもサイン出ています。その音色聴けば必ず道標見えて来るでしょう…。...

海外旅行の日を祝う - 世界をもっと身近に感じよう

毎年4月の最終週末、私たち日本人は「海外旅行の日」を迎えます。この日が設けられた背景には、戦後の復興とともに日本人の国際的な交流が増加し、海外旅行への関心が高まったことがあります。1960年代から70年代にかけて、日本経済が成長する中で、多くの人々が外国へと足を運ぶようになり、異文化理解や新たな視野を広げる機会が増えました。「海外旅行の日」は、単なるカレンダー上の記念日ではなく、人々に多様な文化や価値観を学ぶ大切さを再認識させる意味合いがあります。特にこの日は、日本国内外で様々なイベントやキャンペーンが行われ、多くの人々が旅行計画を立てるきっかけとなります。また、外国へ向かう勇気や好奇心を持つことは、自らの人生にも豊かな彩りを添えることでしょう。世界への扉:新しい地平線を求めて目に見えるものすべて、その背後には数え切れない物語があります。例えば、エジプト・カイロで感じた砂漠の熱風は、人々の暮らしそのものとの交わりです。その瞬間、一歩踏み出すごとに異なる土地、人々とのつながりへと導かれる感覚—まるで旅そのものが私たち自身になっていくようです。夜明け前…希望という名の旅ある春の日、夜明け前、自宅で早起きした私はアメリカ行きのチケットを手にしていました。不安もありました。しかし、その不安は未知への期待感とも混ざり合っていました。「大丈夫だろう」と自分に言い聞かせながら空港へ向かう道すがら、小鳥たちもその音色で私のお伴でした。そして到着したサンフランシスコでは、美しい海岸線と鮮やかなストリートアートがお出迎え。そこにはまさしく他者とのコミュニケーションによって生まれる新しい発見があります。子供時代のお土産話記憶は時として子供時代から紡ぎ出されます。父母から聞いたハワイ旅行のお話—青い海、美味しいパイナップル、その香ばしい香り。そして何よりも地元住民との触れ合いによって知った彼ら独自の文化。それこそ家族愛という名のお土産でした。この思い出は今でも心温まる宝物として残っています。国際的交流:共存への第一歩「海外旅行の日」を通じて私たち日本人は、新しい価値観やライフスタイルへの理解だけではなく、「共存」について考える良い機会になります。それぞれ異なるバックグラウンドを持った人々とのふれあいや、お互いから学び合うことによって、本当の意味で国際的な視点を得ることにつながります。また、この日に行われるイベントでは、多国籍料理フェスティバルや文化交流ワークショップなども盛況ですので、大変楽しむこともできます。潮流と思考:未来への旅路しかし、それだけではありません。毎年変わる潮流とともに、「海外」という概念自体も進化しています。それぞれ違った情報源から知識や体験を書籍として楽しむだけでなく、自分自身でも実践するチャンスがあります。過去にはただ観光名所を見るだけだった旅行者でした。しかし今、多くの場合、それぞれ地域特有の商品買い付け型など体験型へシフトしています。そのためにはまず情報収集し自分なりに準備する必要があります。 歴史的交差点:織田信長と貿易商人歴史的背景にも目を向けてみましょう。戦国時代には織田信長がポルトガル商人との接触によって西洋技術や思想体系と触れておりました。当初対立していた両者ですが、お互いリスペクトし合うことで驚きと発展がお互いにもたらされた事例です。このような積極性こそ今日でも重要だと言えるでしょう! 結論:旅とは自己探求なのか?それとも他者理解なのか?さて、「海外旅行の日」が何故存在しているのでしょう?それは我々自身及び他者について学ぶためではないでしょうか?そして同時に我々一個一個が如何なる存在意義について考察するためなのではないでしょうか。「移動」することで生じ得るその違和感—それこそ本当に価値ある経験なのでしょう!"しかし、本当に意味ある「旅」とはいったい何なのでしょうね?私達自身どう成長し変化でき得るのでしょう!" ...

イカの塩辛の日:新鮮さと美味しさを楽しむ日本の伝統

イカの塩辛の日は、日本文化における重要な日であり、その深い意味と重要性は食文化に根ざしています。この日は、いかに多くの人々が愛してやまないこの珍味を祝うために設けられました。毎年10月20日には、全国各地で様々なイベントやキャンペーンが開催され、イカの塩辛を楽しむ機会が提供されます。この日付は、2008年に北海道漁業協同組合が定めたもので、日本人の食卓には欠かせない存在となっているイカの塩辛を改めて見つめ直すことを目的としています。歴史的には、日本では古くから「干物」文化があり、特に海産物は保存性を高めるために塩漬けや乾燥させて食べられてきました。このような伝統的手法から生まれた料理こそが、今なお私たちの心を掴んで離さない味わいです。風味豊かな海:イカとの出会い夜明け前、それは静寂な海原。波間から漂う潮風、その中で何か特別な予感が漂っているようでした。そして、その瞬間、目には青く美しい無限大の海と共に、一隻の漁船が帆を広げて出航しました。その船上では、新鮮なイカが次々と揚げられ、大地へとその命を捧げる準備を整えていました。子供たちのお気に入り:甘じょっぱい思い出私たち日本人は、小さい頃から家族や友人との大切なひと時として、この独特な味わいとも一緒でした。母親がお酒のおつまみとしてテーブルに並べたり、おばあちゃん自慢のレシピで作られたその甘じょっぱさ。一口頬張れば、自分でも知らない間に笑みがこぼれる。それほどまで心温まる存在だったこと、この日によって再確認されます。文化的背景:潮流と伝統日本各地には多様性があります。その地域ごとの特色ある料理として親しまれる「イカ」ですが、一方では日本全体で共通する食品でもあります。また、この日は単なる食事だけではなく、人々同士を結び付ける交流の日とも言えるでしょう。「美味しいもの」を共有することで生まれる絆、それこそ地域社会や家庭内で育まれるものであるという考え方も重要です。祭りの日:和気あいあいとした情景「今日は何か特別なお祝い?」「もちろん!今日はイカの塩辛の日よ!」このような声掛けから始まった家庭内イベント。それぞれ違ったレシピによって調理された多種多様な塩辛がお皿いっぱい並びます。そしてテーブル越しには家族全員集まり、「どちらのお父さん(お母さん)の方がおいしい?」など話題は尽きません。時折笑顔交じりについた火花、それぞれ異なる思いや記憶となりながら心温まり合います。未来への架け橋:次世代への継承現代社会では食文化も変化してきました。しかし、この日という機会を通じて、日本人として受け継ぐべき価値観や伝統について再認識する良いチャンスです。例えば、「家族団欒」の重要性、大切さについて考えること。それはいつでもどんな形でも可能ですが、「行動」として現れること、それこそ真実だと思います。収穫祭:自然への感謝と反省点「これだけ新鮮なのだから、ご飯にも合うし、お酒ともぴったりね。」この言葉通り、大自然から恵み授かった食材への感謝。それだけではなく、一緒になって支え合える環境づくりについても意識した取り組みへ向かわせたい。この祝日の意味は、人々自身にもリマインドし続けています。「ただ食べて終わる」という点だけじゃなく、その背後には長き歴史ある真実があります。結論:深淵なる問い掛けへ… 果たして私たちは何故、「お祝い」と称されるものを必要としているのでしょう?それ自体ただ新しいものへ飛び込むだけなのでしょうか?そしてその瞬間、本当に大切なのはいったい何でしょう?美味しさとは一体どこへ行くのでしょう… それはただ舌先じゃなく、もっと深遠なるところへ辿り着かなきゃならない道程だと思います。そしてまた、新しい季節への種蒔きを忘れてはいませんね… ...

イクメンの日とは?父親の育児参加を促す意義

日本において、イクメンの日は「父親が子育てに積極的に参加すること」を推奨する日として制定されています。これは、2010年6月17日に「イクメンプロジェクト」が始まったことを記念して毎年11月の第3日曜日に設定されています。この日は父親が子どもと過ごす時間や育児への参加を奨励し、育児が母親だけの責任でないことを広める重要な機会となっています。歴史的背景としては、日本では伝統的に家事や育児は女性の仕事とされてきました。しかし、男女平等意識が高まる中で、男性も家庭内での役割を果たすべきだという考え方が浸透しつつあります。特に、少子化問題や働き方改革など社会構造が変わりつつある中で、「イクメン」という言葉は単なる流行語ではなく、多くの人々によって実践されるべき価値観となりました。育児の風景:父と子の絆その日、多くの家庭では特別なイベントやアクティビティが企画されます。例えば、公園でピクニックを楽しむ家族や、一緒に料理を作る姿などがあります。「赤いカーネーションの鋭い香り」が漂うキッチンで、お父さんと子供たちが一緒になって料理を作りながら笑い声をあげている光景は心温まるものです。このような瞬間こそが、家庭内でも強い絆を築く大切な時間なのです。夜明け前…社会変革への道イクメンの日には多くのお知らせやキャンペーンも展開されます。テレビ番組では、有名人パパたちが自ら育児体験について語ったり、それぞれ家庭内でどんな工夫をしているかシェアしたりします。その瞬間、「もちろん、私たちは忘れていない」と声高に宣言されたかもしれません。さまざまなインスピレーション源として、多くのお父さんたちが勇気づけられ、新しいライフスタイルへの第一歩を踏み出す機会にもなるでしょう。未来へ向けた子供たちとの約束思春期になる前、一緒に遊んだ時期という記憶は大切です。その瞬間こそ、「子供たちとの思い出帳」に書かれる素晴らしいエピソードなのです。公園から帰宅すると、小さなお手手には草花や小石など自然から集めた宝物。それを見る度に、「あの日、公園で何度も遊び、大声で笑った」と自分自身への約束になります。文化的背景:トルコ文化との共鳴実際、日本だけではなく世界中でも父親の役割について再評価されている傾向があります。例えばトルコ文化でも家族との時間は非常に重要視されています。「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣」があるようになんとも不思議ですが、それによって家庭内には安心感と結束感生まれる様式があります。それぞれ異なる地域性ながらも、『家族』という根底には共通する価値観がありますね。哲学的な問い:愛とは何か?"しかし、本当に愛とは何なのでしょう?それは単なる感情なのか、それとも行動によって形作られるものなのでしょうか?"この問いかけこそ、多くのお父さん達にも考えてほしいテーマです。忙しい日常生活から抜け出し、自分自身及び家族との真剣な対話こそ、新しい意味合いや気づきを得るチャンスとなります。そして、その一歩一歩こそ未来へ繋げて行く力強い種となりますね。"しかし、この新しい時代へどう扉を開けてゆけばいいのでしょう?" (例えそれが失敗だったとしても)それでも挑戦し続けることでしか未来へ進む道筋は見えてこないと思います。そして、その挑戦には「イクメン」の活動必ず背中押していて、その先にはさらなる愛情溢れる関係性築いてゆこうという意欲もありそうですね!さらに、この理念自身がお互いへのリスペクトから生じていることだと思いますので、一人ひとり助け合える未来社会へ向け協力できれば幸せだと思います。...

イクメン オブ ザ イヤー:育児に奮闘する父親たちを称える

「イクメンオブザイヤー」は、父親たちが育児に積極的に関わる姿勢を称えるための表彰制度です。これは、2011年から毎年行われており、父親としての役割や育児への貢献が評価されることによって、日本社会全体で「育児」という概念に対する認識を深めることが目的とされています。この取り組みは、日本記念日協会によって公式に登録され、多くの家庭やコミュニティで支持されています。日本では、昔から家族の中心として母親が強く位置づけられてきました。しかし時代は変わりつつあり、父親も子どもたちの成長や教育において重要な役割を果たす存在として注目されています。「イクメン」という言葉自体は、「育てる」と「メンズ」を組み合わせた造語であり、その背後には新しい時代への希望と期待が込められています。政府や企業もこの流れを受け入れ始め、多様な働き方や家族観の普及が進んでいます。父性という名の航海:新たな家族像への挑戦実際、この表彰制度によって多くの男性が家庭内で積極的な役割を果たすようになり、それぞれの家庭で独自の育児スタイルを築いています。「パパ」としての日常的な奮闘ぶりは、子どもたちにとっても大切な学びとなっています。例えば、一緒に料理をする時間、絵本を読んだり散歩したりする時間、それらはすべて親子間の絆を強化します。それだけではなく、自分自身も楽しむことで、新しい発見があります。そんな中、「イクメンオブザイヤー」の受賞者には様々な背景があります。ある受賞者は毎朝早起きをして子どもの弁当作りから始まります。その手際よさと愛情込められたお弁当には、小さなおかず一つ一つにも彼自身のお母さんから教わった思い出が詰まっています。そして、その瞬間彼はまた一歩、お父さんとして成長しています。また別の日、彼は運動会の日にはスーツ姿ではなくトレーニングウェアで応援団となります。「頑張れ!」という声援と共に走り回る姿勢、それこそまさしく「イクメン」の真髄なのかもしれません。夜明け前…私たち家族の日々このような事例が全国各地で生まれていることこそ、この制度最大の意義と言えます。一部地域では、地域ぐるみで育児イベントなど開催され、「パパ友」なるネットワークまで形成されています。このようなコミュニティ活動は、お互い助け合う精神や交流によってさらに広まり、新しい価値観へと導いています。私自身、この流れには感謝せざるを得ませんでした。当初、自分がおむつ替えや授乳など手伝うなんて考えもしませんでした。しかしある日のこと、「もっと一緒に遊んでもいい?」という子どもの無邪気な問いかけによって目覚めました。それ以来、一緒に遊ぶ時間、お昼寝前のお話しタイムなど、大切になりました。そしてその瞬間、自分自身にも幸せ感情と共鳴する音楽が響き渡った気持ちになりました。その温かな触感。それぞれ異なる色合いのお話しタイム。それこそ小さなお祭りでした。我慢強きヒーロー:現代社会との調和しかしながら、この道筋にはまだまだ課題も多いです。「仕事」と「家庭」の両立について悩む人々。また社会全体でも未だ根強い男尊女卑的価値観があります。その中でも勇気ある発信者として、「イクメンオブザイヤー」は光となっています。「お父さんだから」と言う言葉より「ああ、一緒だね。」という共感へ。そしてそれぞれ個性豊かなスタイルへ。この変化こそ重要です。そして確実性。また日常生活で簡単そうと思えることであっても、その積み重ねによって大きく変わります。地域社会との関係構築、小学校活動への参加など自ら動くことで進化します。"土台となるべき" おとうさんになるために(イラスト): 一枚目、大好きなお弁当(何段)そして二枚目、一緒なら嬉しい!バスケ(ボール)最後三枚目、一緒なら最高!(笑顔) これほど愛おしく思える瞬間があります。料理教室だったそうですが、本当に素晴らしかったです!(歌): "頑張れる気持ち", ああ再度考えさせてください! "これまでありがとう".未来への希望:教育現場との連携ここ数年、「イクメン」という言葉だけではなく、その背後ある意義について考える機会増えてきています。ただ表彰されただけでは終わらない。一種共同作業とも呼ばれる子供達との学び合い。それこそ教育現場との繋がり必要不可欠なのかもしれません。我々大人自身心折れる事多かったでしょう…。しかしその度皆それぞれ成長しています。そして私達世代以降今後何世代もの影響与えてゆくでしょう。その一端担う訳ですね。勝利とは何か?ただ過去記憶なのか、それとも土壌蒔かれて芽吹いた種なのか?...

相続税を考える日:日本における重要性と対策

毎年、日本では「相続税を考える日」が定められており、これによって国民は自身の資産や財産について真剣に思いを馳せる機会を得ます。この日は、相続税に対する理解を深め、相続計画の重要性を認識することが目的です。特に日本では、少子高齢化が進む中で、家庭内での資産継承がより一層重要視されています。法律的な手続きだけでなく、その背後にある感情的な繋がりも無視できない要素です。忘れられた記憶:家族の絆と財産この日は多くの人々が家庭内での対話を促し、「私たちには何が大切なのか?」という問いかけから始まります。時折、祖父母から受け継いだ古びた家具や書類は、それ自体が歴史的な価値だけでなく、その家族との思い出そのものでもあります。文化として息づく相続への道筋日本では伝統的に、お金や物質的な遺産のみならず、精神的な価値観も重視されてきました。「先祖代々」の概念は深く根付いており、自分のルーツや家族との結びつきを大切にします。このような文化背景から、多くの人々は相続税についてただ単に数字として捉えるだけではなく、それぞれの家族にとって何が最も重要かという観点でも見つめなおすことになります。夜明け前… 相続税制度改革への期待過去数十年、日本政府は相続税制度改革について議論し、様々な変更を加えてきました。その目的は、不公平感を解消し、中小企業や農業など地域経済へ与える影響を軽減することです。また、小規模事業者や農業従事者など特定のケースでは控除額が増加したり、非課税枠も拡大されたりしています。しかし、この改革には賛否両論があります。例えば、一部の専門家は新しい基準によって実際には負担感が増してしまう可能性も指摘しています。目覚めよ! 新しい理解への第一歩このような変化によって、多くの市民も徐々に自ら積極的に情報収集し始めています。「どうすれば遺産分割協議書を書くことできる?」「贈与税との違いとは何か?」など、新しい疑問が浮上し、その結果としてセミナーやワークショップも増えています。この流れは「知らない」という不安から脱却するためにも有効です。知識こそ力となり、自身と愛する者たちとの未来につながる道筋なのです。子供の思い出帳:次世代へ託す想いまた、「相続」というテーマは次世代へどんなメッセージを託せるかとも深く関わっています。子供たちには物質的な財産以上に、自分自身と向き合う機会となるでしょう。「パパ・ママがおじいちゃんから受け継いだこの土地、一体どういう意味なんだろう?」そんな疑問さえ生まれるかもしれません。それこそ未来へ向けて誇れる遺志となるでしょう。温かな春の日差し:心温まる対話から学ぶことT親子間で交わされる対話には温かな春の日差しがあります。互いの価値観や人生観について語られることで、新しい理解や協力関係生まれる瞬間があります。「どうせならみんな仲良く分け合いたいね」という言葉一つでも、お互い信頼感につながります。そして、この心地よさこそ、新たなる財産になると言えるでしょう。Aging Through Time: 相続計画への実践的アプローチ"When you’re gone, what do you want to leave behind?" - 財務プランニング: 法制度について正確理解しましょう。 - 事前相談: 弁護士・税理士と連携した透明性あるアプローチ: - 家族内コミュニケーション: 未然なるトラブル回避策として活用してみてください:Sowing Seeds of Trust: 調和された未来へ向けて成長する瞬間"種蒔きを通じて共感と思いやり" それこそ私たち皆さん自身そして愛する者達との絆となります。その結果、人間関係だけでなく地域全体にもプラスになる道筋なのですね。そしてもちろん、この過程には苦難も伴います。しかし、それら全て含んだ上で「我々」として歩んで行こうという気持ちは、本当になんとも言えぬ美しく存在意義になることでしょう。そして最後まで歩んできたいものですね…人生という名誉ある旅路だからこそ!</div>...

医療用ウィッグの日の意義とその支援活動

医療用ウィッグの日は、日本において毎年10月の第3土曜日に制定されています。この日は、がん治療やその他の病気による脱毛に苦しむ方々を支援することを目的としています。特に、抗がん剤治療や自己免疫疾患の影響で髪を失った患者は、その外見的な変化から心の負担を強く感じることがあります。医療用ウィッグは、単なる装飾品ではなく、患者の自己肯定感や日常生活への復帰を助ける重要な役割を果たすものなのです。この日が制定された背景には、多くの人々が直面する脱毛問題についての理解と意識向上があります。1970年代にはすでにウィッグが存在していましたが、それらは高価で質もさまざまでした。しかし、最近では技術革新のおかげで、より自然な見た目とフィット感を持つ製品が登場し、多くの人々から支持されています。勇気ある一歩:新しい自分との出会いこの特別な日は、一人ひとりの人生において、新しい自分との出会いとも言えます。「これからどう生きていこう」と考える瞬間、それは勇気ある一歩となります。医療用ウィッグを身につけることで、自分自身への再認識や周囲との関わり方が変わってくることもあります。例えば、病院で初めて医療用ウィッグを試着する瞬間、多くの人々は鏡を見ることに躊躇します。しかし、その瞬間、「私らしさ」を取り戻すために必要な道具として受け入れた時、自信や希望が湧いてきます。「このスタイルなら、自分らしく居られる」と思えるその瞬間こそ、本当に大切です。その思い出は、一生忘れない宝物になるでしょう。夜明け前…光射す未来へ闇夜の中でも、小さな光明を見つけるように、この日のイベントでは多様な体験談や情報交換が行われます。過去には脱毛によって心的ストレスを抱え続けた方々も、自ら経験したストーリーとして語り合うことで共感し合います。それぞれ異なる背景や状況でも、「同じ痛み」を持つ者同士として繋がるその姿勢は、とても美しいものです。そして、その絆こそ、人々にもたらされる癒しなのです。子供たちへの思い:未来への希望また、この日に開催されるイベントでは、小さなお子様向けにも特別プログラムがあります。若い世代には、美容だけでなく「心」というテーマについても触れる機会があります。「どんな状況でも、自分自身でいること」が大切だというメッセージ。そして何よりも、「他者との違いや悩み」を受け入れる力こそ、この社会には必要なのだと思います。その教訓がお子様たちへ繋げていかれるよう願っています。歴史的背景:風雪交じりの日々ID医療技術革命期、日本国内外では健康問題について議論され続けてきました。それぞれ異なる視点から考慮されながら発展してきた日本医学界。そして20世紀後半には多くの場合「美容」だけではなく「健康」という視点からも物事を見る必要性が浮上しました。その結果、生理的・精神的苦痛軽減へと導かれる取り組みとして誕生したデザイン性豊かな医療用ウィッグ。一時期経済的不景気などにも影響されてしまう時代もありました。しかしながら、この日によって再び注目され、人々への意義づけとなっていると言えます。(詳細情報): 日本国内各地で行われている活動内容をご紹介します。また、オンラインプラットフォームでも参加可能なので、ご興味あれば是非お立ち寄りください!それぞれ異なる場所から集まった仲間達と共鳴できれば素晴らしいですね!(結論): しかし、大切なのは何でしょう?私たち自身だったり、それとも他者との関係だったり?美しく装飾された頭皮だけでもっと豊かな毎日になるのでしょうか?それともこの短冊模様こそ命そのものなのでしょうか?心揺さぶられる問いかけとなりますね。...

マザー・テレサの日 - アルバニアの特別な日

アルバニアにおいて、マザー・テレサの日は単なる祝祭日以上の意味を持ちます。それは、人間の優しさと慈悲を象徴する日であり、特に貧しい人々や社会的弱者への奉仕を奨励するものです。彼女は1910年にアルバニアのスコピエで生まれ、その後インドで活動し、多くの人々に愛と希望をもたらしました。彼女が創設した「神の愛による宣教者会」は、世界中で貧しい人々や病気の人々への支援活動を行っており、その影響力は今なお広がっています。この日は、マザー・テレサが示した無私の奉仕精神と、人道的な活動への感謝を捧げる機会です。政府や教育機関、さらには一般市民もこの日を祝うためにイベントやワークショップを開催します。そして、この特別な日には街中で行われるさまざまなイベントや儀式が行われ、そのすべてが彼女の偉大な業績と理念に基づいています。恩恵の光:マザー・テレサという名マザー・テレサの日は、人々が彼女から受けた恩恵について思い返す良い機会でもあります。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」時代から続く、この信仰と感謝の日。それぞれの家庭では、小さなお祈りやお供え物が捧げられ、人々は彼女への感謝と思い出を共有します。多くの場合、子供たちもこの日に参加し、手作りのお菓子やカードを作成して配ります。「小さな手で大きな心」を表現するように、大切なのはその心です。学校では特別授業として彼女について学び、その精神を引き継ごうという試みも見られます。夜明け前…希望へ向かう旅アルバニアでは毎年9月5日にあたるこの日は、多くの場合早朝から始まります。市内各地では花火や音楽、美しい装飾されたパレードなど、多彩なイベントがあります。この日の夜明け前、人々は静かに集まり、小さなお祈りから始めることがあります。その瞬間、「希望へ向かう旅」が静かにスタートします。その時、「誰もが息を呑む」ような静寂と敬意が広がります。この国民的行事には心温まるストーリーも多く、それぞれ個々人がどんな形であっても、「与える喜び」を体験しています。お金持ちだけじゃない、一つ一つ手作りされたギフトにも深い意味があります。それこそ、本物のお礼と言えるでしょう。子供たちとの思い出帳:未来への架け橋この日はまた次世代へのメッセージでもあります。「私たちは忘れてはいない」と語る声が聞こえてきそうです。学校では、生徒たちによって書かれる詩や絵画コンペティションなどもあり、「慈愛」について自由表現する場として賑わいます。「もしマザー・テレサならどう感じただろう?」そんな問い掛けすら見受けられることがあります。SOS村など地域社会でもボランティア活動として、高齢者施設訪問や食糧配布など、多様な形で「与える」という精神性への取り組みがあります。その瞬間瞬間、それぞれ心から得られる経験こそ宝物だということ。一つ一つ掘り下げてみれば、新しい価値観につながっているでしょう。また、多くの場合、この地域文化には数世代前から伝わる知恵とも結びついています。 Cultural Reflections: Tradition and Transformation The spirit of Mother Teresa’s day also intertwines with Albanian culture, where community and hospitality are deeply rooted. People often reflect on the ancient customs of sharing food and resources during times of need, evoking stories of resilience from their ancestors. It’s said that "昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣があった" - a symbolic gesture to ward off negativity. Today, that essence transforms into acts of kindness shared openly with neighbors...

出来事

2017年 - パンスターズがオウムアムア (1I/2017 U1) を観測。天体観測史上初となる太陽系外からの飛来物と目されている。

2017年 - 本田技研工業が、スーパーカブの世界累計生産台数がオートバイとしては世界初の1億台に達したことを発表。

2014年 - サイディング・スプリング彗星が火星に極めて接近する。

2008年 - 京阪中之島線(天満橋駅 - 中之島駅間)が開業。

2005年 - ハリケーン・ウィルマにより、ハリケーンでの観測史上最低気圧882hPaを観測。

2005年 - バグダードの高等法廷でサッダーム・フセインの初公判。

2004年 - ミャンマー連邦首相キン・ニュンが国家平和発展評議会により解任され、自宅軟禁下に置かれる。

2003年 - マザー・テレサがヨハネ・パウロ2世により列福される。

2003年 - スティルインラブが秋華賞を勝ち、メジロラモーヌ以来17年ぶり、日本競馬史上2頭目の牝馬三冠を達成。

1991年 - しながわ水族館が開館。

1988年 - プロ野球パ・リーグ球団阪急ブレーブスをオリエント・リース(現オリックス)が買収することが発表された。

1988年 - プロ野球パ・リーグ、川崎球場でロッテ対近鉄のダブルヘッダーが行われ、第2試合で引き分けたため近鉄はパ・リーグ優勝を逸し、既に全日程を終了していた西武の優勝が決定。(「10.19」)

1987年 - ブラックマンデー: ニューヨーク株式市場が大暴落し、株式暴落が世界中に広がる。

1986年 - モザンビーク大統領サモラ・マシェルと大臣、政府職員が乗った飛行機がレボンボ山脈に墜落。マシェル大統領らが死亡。

1984年 - カトリック教会の司祭、イエジ・ポピエウシュコがポーランド公安部によって暗殺。

1983年 - グレナダ首相モーリス・ビショップと閣僚・支持者が、バーナード・コード率いるクーデター軍により処刑。

1982年 - デロリアン・モーター・カンパニー(DMC)が倒産。

1981年 - 福井謙一にノーベル化学賞が贈られることが決定する。

1979年 - 台風20号が和歌山県白浜町付近に上陸し、本州・北海道を縦断。全国で死者行方不明者115名。

誕生日

死亡

2023年 - アンフィサ・レスツォワ、バイアスロン・クロスカントリースキー選手、1988年・1992年・1994年五輪金メダリスト(* 1964年)

2023年 - 相川鐵崖、書家、東京学芸大学名誉教授(* 1937年)

2020年 - 嶋田功、元騎手、元調教師(* 1945年)

2020年 - 鬼海弘雄、写真家(* 1945年)

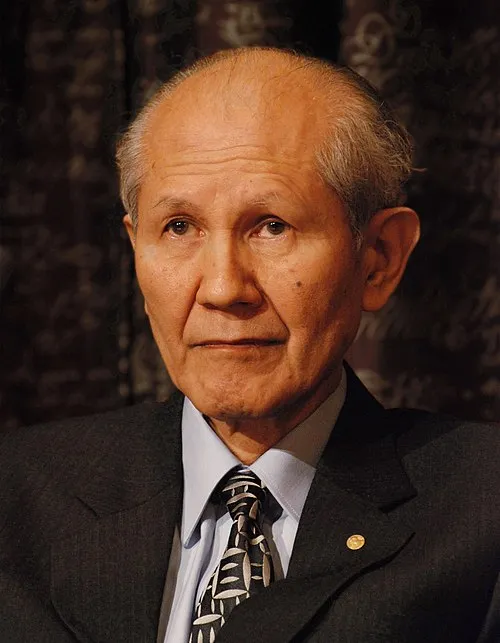

2018年 - 下村脩、生物学者、ボストン大学名誉教授(* 1928年)

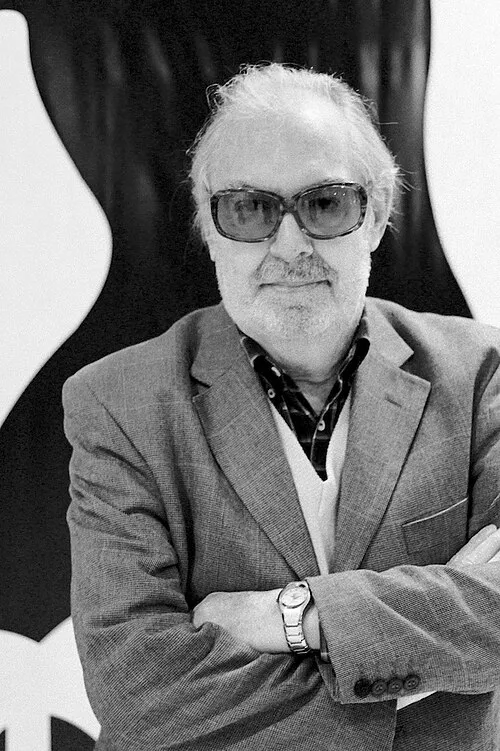

2017年 - ウンベルト・レンツィ、映画監督(* 1931年)

2016年 - イヴェット・ショヴィレ、バレエダンサー(* 1917年)

2013年 - ビクトル・チブレンコ、やり投げ選手、1960年ローマ五輪金メダリスト(* 1930年)

2010年 - トム・ボズリ、 俳優(* 1927年)

2009年 - ジョセフ・ワイズマン、俳優(* 1918年)