2019年 - チリ暴動が激化。サンティアゴ地下鉄の駅舎などが襲撃を受けて放火された。

‹

18

10月

10月18

アラスカの日:アラスカ州の文化と歴史を祝う特別な日に

アラスカの日は、アメリカ合衆国のアラスカ州において非常に重要な記念日です。この日は、1959年1月3日にアラスカが正式に州として加盟したことを祝うものです。州昇格の背景には、長い間続いた領土としての歴史や、先住民族との関係などがありました。もともとロシア帝国によって支配されていたこの地は、1867年にアメリカ合衆国に買収され、その後も様々な時代を経て今日の姿となりました。特に、この日は単なる祝いの日ではなく、地域社会や文化的アイデンティティを再確認する機会でもあります。多くのコミュニティではパレードや祭りが開催され、人々は地元の文化や伝統を祝いながら交流を深めます。また、この日を通じてアラスカ独自の自然環境や先住民族文化への敬意が表されることも重要な側面です。北極圏から吹く風:過去と未来への架け橋「北極圏から吹く冷たい風が思い出させるような、大自然との共生こそがこの土地の真髄である」と言われています。この土地には豊かな自然、美しい山々や氷河、それと共存してきた人々の物語があります。そしてその物語は、多くの場合、苦難と希望で構成されています。例えば、コディラック・ハルウェイ族など先住民族たちは、その土地で代々続いてきた狩猟採集生活によって生き抜いてきました。しかしながら彼らは、多くの場合外部から持ち込まれた影響によって苦しむこともあったという現実があります。その中で彼ら自身が持つ知恵や技術は、新しい時代にも生かされています。それこそが、この土地を愛する者すべてに与えられた教訓と言えるでしょう。雪解け水…新しい始まり想像してみてください。厳冬から春へ向かうころ、大地は溶け出し、新しい命が息吹く瞬間です。この瞬間こそ、人々は新しい始まりを見ることになります。まるで雪解け水が流れるように、人々の心にも新たな夢や希望が芽生えます。この日には多くの場合、学校行事として子供達による作品展示会や伝統的な踊りなども行われます。それぞれの家庭では特別な料理を用意し、一緒に食卓を囲むことで地域社会との絆を深めています。「ああ、この味!」「これぞ我が家のおふくろの味」と嬉しそうな笑顔。そんな情景を見るだけでも心温まりますね。母なる大地への感謝:「私たちにつながる絆」人類と大自然とのつながり、その関係性について考える時、多くの場合「感謝」の気持ちになります。この日はその象徴的な意味合いも含んでいます。ここには四季折々、美しい風景があります。それだけでなく、それぞれ異なる背景を持つ人々とも出会い、お互いに手助けし合う精神があります。「私たちは一つ」と呼びかけ合う声。この声こそ、大切なのです。結論:自由とは何か?それとも責任?“自由とは何だろう?それとも責任だろうか?” その答えは一朝一夕には見つかりません。しかし、この土地—アラスカ—そしてその人々との繋がりこそ、本当の意味で自由への道標なのかもしれません。その道標を見ることで、人類全体への愛情と思いやりへと導いてくれるでしょう。そして我々皆さん自身もまた、この美しい地球上で自分自身そして他者と共存するため試行錯誤しています。そしてそれこそ、本当につながっているという実感なのではないでしょうか。...

アゼルバイジャンの独立回復の日とは?歴史的な意義と祝祭

アゼルバイジャンにおける独立回復の日、すなわち5月28日は、この国の歴史において非常に重要な意味を持つ日です。この日は、1918年にアゼルバイジャンが初めて独立を宣言したことを記念しています。その後、多くの困難や挑戦があったものの、1991年には再びソ連からの独立を果たしました。これらの出来事は、国家としてのアイデンティティや主権を確立する上で欠かせないものであり、多くの国民にとって誇り高い瞬間でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅勝利とは何か、それはただ過去から得た教訓なのか、それとも未来への希望を示す灯火なのか?アゼルバイジャンは、その過程で多くの困難に直面しながらも、自らのアイデンティティと文化を守り抜いてきました。1918年5月28日の宣言は、その名誉ある旅路が始まった瞬間でした。夜明け前…1918年、それまで大きな帝国に支配されていた地域では新しい時代が訪れようとしていました。この時期、ウィーン講和条約やブレスト=リトフスク条約などが影響し、地域内でさまざまな民族グループが独自性を求め始めました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、多く人々が自由と自己決定権について議論しました。子供たちのおもいで帳祖父母から語り継がれる物語には、彼ら自身が経験した辛酸や喜びがあります。「昔々、この土地には我々自身だけでなく、大切な文化もあった」と小さな耳元で囁きます。彼らはその時代、不安定だった政治状況や外部勢力との葛藤について学んだ世代でした。しかしそれでも、「私たちには未来がある」と信じていたことでしょう。歴史的背景:困難と希望アゼルバイジャン人民共和国(1918-1920)は、その短命ではありましたが、アゼルバイジャンという国家概念を初めて体現した重要な試みでした。この共和国設立によって、多くは自分たち民族として存在することへの理解を深める契機となりました。しかしながら、この自由は長続きせず、1920年にはソビエト連邦によって占領されることになります。人々は再び厳しい圧制下へ戻され、自身たちの日常生活にも大きな影響を受けることとなりました。夢見た足音…春風になびく花々との共鳴、高揚する感情、その全てから解放された夢想家達。その背後には、「我々はいずれ戻って来る」という確固たる信念があります。それぞれ異なる家族背景や文化的土壌から来る声ですが、「我々」は一つになりつつありました。「その日」がいつ訪れるか分からない状況でも、人々は夜空を見ることで未来への光明を感じ取ろうとしました。現代への架け橋:再独立への道筋そして遂に1991年8月30日、新生アゼルバイジャン共和国として再び自由を手に入れます。この時期、多く国民は歓喜し、自国旗を見るだけで心躍ります。そして1994年まで続いた内戦など様々障害にも関わらず、人々の日常生活や経済活動にも明るい兆しを見ることとなります。それによって繁栄した都市風景とは裏腹に、一方では古き良き伝統文化も失われないよう努力している姿勢もうかがえます。光差す場所へ…Azerbaijan's rebirth was not merely a political act; it was an emotional reconnection with their past, a reminder of the struggles endured and victories achieved. The voices of the people echoing through the streets on that fateful day, celebrating the freedom that they had long yearned for. Children played, families gathered, and laughter filled the air as if to say, “We are here; we have arrived.” 哲学的考察:自己認識とは何か?さて、このような多彩なる歴史的背景から浮かぶ疑問があります。「自己認識とは何なのでしょう?」それぞれ個人・集団・国家として持つアイデンティティ。その根本的探求こそ、本当意味ある独立回復の日なのです。また、新しい章を書こうとしている今こそ、自分自身だけではなく他者とも結び付き、「我」だけではなく「私達」という集合意識について真剣に考える必要があります。他者との共存という新しい課題にも取り組みながら、更なる発展につながればと思います。"しかし、本当に勝利とは何でしょう?単なる記憶なのか、それとも新しい始まりへ向け蒔かれた種なのか?” ...

統計の日とは?日本における重要性と意義

日本における「統計の日」は、毎年10月1日に制定されている特別な日であり、全国民が統計の重要性を理解し、意識することを目的としています。この日は1947年に始まり、その後1973年に国の記念日として正式に位置付けられました。政府や各種機関はこの日に合わせて、さまざまなイベントや啓発活動を行い、データ収集や分析が社会全体にもたらす影響について考える機会を提供します。近代社会において統計は欠かせない要素です。それは私たちの生活のあらゆる側面—経済成長から健康管理まで—に影響を与えます。人口動態や消費者行動など、多様なデータは政策立案やビジネス戦略に不可欠であり、その重要性は時代と共に増しています。また、日本特有の文化的背景もあり、伝統的な調査方法との融合が、新たな視点でデータ解析を可能としています。静かなる数字たち:見えざる力静寂の中から生まれる数字。その背後には無数の人々が息づいている。彼らの日常生活が集約され、一つの大きな物語となる。この日、多くの市民が身近な場所で実施されるイベントへ参加し、自分たちの声や意見がどれほど大切か再認識します。「ああ、このデータこそ私たちだ」と心から感じながら。夜明け前… 統計への目覚めある静かな朝、日本全国で「統計の日」を迎える準備が進んでいた。新聞には政府による最新の経済指標や人口動態調査結果の記事が並び、人々はそれぞれ異なる視点からその情報を受け取っていた。「自分たちはどれだけ成長しているんだろう?」、「子供達にはどんな未来が待っているんだろう?」そんな問いかけをしながら。夜明け前、人々は不安と期待を抱きつつ、自分自身と向き合う時間でもあった。ある家庭では親子揃ってグラフ付きの記事を見ることで、お互いとのコミュニケーションを図り、「我々は地域社会としてどう進むべきなのか」という議論が始まった。そこでは多世代間で知恵を出し合い、それぞれ異なる経験値から新しい視点へ導く場面も見受けられました。子供の思い出帳: 統計教育その頃、小学校では特別授業「私たちもできる! 簡単統計」が開催されていました。教室では色とりどりのお絵描きをしたグラフボードがあります。それぞれ違う色合いのお菓子グラフを見ることで、生徒達は驚くほど楽しそうでした。「自分でも数字遊びできそう!」という声も上がり、大人顔負けです。その瞬間、教育という名の大海原へ漕ぎ出す若者達。そして彼らは、この日一層強く「数」の力について学ぶことになる。 文化的背景: 日本独自の視点 日本には古くから数多くのお祭りや行事があります。その中でも最も顕著なのは「米作り」に関する祭典です。 米作りには厳密な測定技術と豊作・凶作など様々な変化への対応能力があります。これこそ古代より脈々と受け継いできた農業技術。それ故、日本人として生きていく上でもこのような数字的価値観とも深いつながりがあります。そして今、この精神文明とも言えるものについて再考する必要性があります。 未来への選択: 統計とは何か? "しかし、本当に必要なのは何だろう?" そう問わずにはいられない瞬間があります。 例えば、地域住民との対話によって得た貴重なインサイト。しかし、それだけじゃなく、「データ」に隠された感情にも耳を傾けるべきです。「誰」のためなのか、その背後には必ず具体的存在がおります。その時こそ本当だった意味ある数字となります。 結論: 哲学的問い」 "しかし、本当になぜ我々はいまだこの道へ進むべきなのでしょう?" それこそ深遠なる問いですね。」 過去とは単なる記憶なのでしょうか?それとも未来への道標として機能するのでしょうか?いや、この先我々一人ひとりだって持つ力次第です。」 最後にもう一度思います。"勝利とは何でしょう?” 人生そのものと言えるのでしょう。」 ...

冷凍食品の日の重要性と活用法

冷凍食品の日は、日本で毎年11月10日に祝われる特別な日です。この日は、冷凍食品の便利さとその価値を再認識し、食生活における役割を考える良い機会となります。1956年に日本で初めて冷凍食品が一般消費者向けに販売され、その後急速に普及しました。特に家事や仕事で忙しい現代人にとって、手軽さや栄養価の高い食事を提供してくれる冷凍食品は、大きな味方となっています。この日が選ばれた理由は、「11(いい)10(とう)」という語呂合わせから来ています。この数字が意味するように、良い「食」を提供することへの願いも込められているのです。さらに、この日は業界関係者によって様々なイベントやキャンペーンが行われ、多くの人々が冷凍食品について学び、新しい製品を試すきっかけにもなります。時を超えた美味しさ:私たちのテーブルへ昔、人々は冬になると野菜や果物を干して保存していました。それから進化した技術によって、今では新鮮な状態で野菜や肉類を瞬時に保存できるようになりました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような賑わう市場では、消費者たちがさまざまな色鮮やかなパッケージの商品を見ることができます。それらには、一見すると無限とも思える選択肢があります。夜明け前… 冷凍技術革命1940年代後半、アメリカでは急速冷却技術が発展し、その影響は日本にも及びました。当時、日本は戦後復興期であり、新しい技術を取り入れることで国民の生活水準向上へつながる期待が寄せられていました。そして1956年、日本初となる「冷凍食品」の発売へ至ります。多くの家庭で愛用されている餃子やコロッケなど、本格的なお惣菜として定着しました。子供たちのお弁当箱:夢見るランチタイム学校帰り、公園で遊ぶ子供たち。その笑顔には大好きなお弁当があります。母親たちは忙しい朝でも手軽に作れるお弁当用として冷凍食品を活用しています。「今日はハンバーグ!」「明日はエビフライ!」その瞬間、誰もが息をのむ一瞬です。食卓には彩り豊かなおかずが並び、お互いの感謝と思いやりでも溢れています。未来への約束:健康的選択肢として現代社会では健康志向も高まりつつあります。その中でも注目されている点は、「栄養バランス」です。多忙によって簡易的な食事になりやすくなる中、自宅で調理するよりも早くて栄養価も高いもの、それこそまさしく冷凍食品なのです。しかし、本当に全ての商品には同じ品質と栄養価がありますか?それぞれ注意深く選ぶ必要があります。味覚探訪:地域色豊かな特産品との出会い日本各地にはそれぞれ特色ある農産物があります。そして、その特産品から生まれるオリジナル冷凍商品も存在します。「北海道産スイートコーン」、「九州産鶏肉」、これらは一口食べただけでも土地ごとの風土まで感じ取れることでしょう。また、その土地ならではのお惣菜メニューなども数多く展開されています。一方でこれら地域色豊かな商品は、それぞれ思いやストーリーも含んだ文化的背景とも結びついています。> /外部ソース/>> h6> そして私たちは改めて思います。「本当に健康とは何でしょう?」ただ単なる生存なのか、それとも心満ち足りた生活なのか?この問いこそ私達自身の日常生活への鍵なのかもしれません。 ...

木造住宅の日の意義と魅力 - 日本の木造建築を再考する

日本において「木造住宅の日」は、毎年6月4日に定められている特別な日であり、この日を通じて木造住宅の持つ文化的、歴史的価値が再認識されています。木は日本の伝統的な建築素材として非常に重要であり、古来より多くの家屋がこの素材によって建てられてきました。木材の使用は、日本独特の自然環境や風土に密接に関連しており、そのため、地域ごとに異なるスタイルや技術が発展しました。具体的には、日本では縄文時代から人々は木を利用して住居を構えてきました。代表的なものには「竪穴住居」があり、これは地面を掘り下げてその上に柱を立てる形状で、多くの場合竹や草で屋根が作られました。その後、平安時代から鎌倉時代には寺院建築が普及し、この頃から現在も見られる「和風」建築様式が形成されました。特に、江戸時代以降は「町家」などの形式が確立され、それぞれの地域特有の工法やデザインも生まれました。静寂なる森:伝統と現代の交差点空気は清々しく、新緑香る森へと誘われる道筋。その道沿いには古い民家が点在し、その柔らかい光景には長い年月によって磨かれた美しさがあります。それぞれのお宅はまるで語りかけるようです。「私たちも昔からここで暮らしている」と言わんばかりです。そして、その背後には職人たちの汗と涙—つまり愛情—によって育まれてきた文化があります。木造住宅の日を迎えることで、人々はこれまで失われつつあった伝統への理解を深めています。そして、それだけではなく現在進行形でも新しいデザインや技術との融合にも目を向けています。今では環境問題への配慮としても注目されている木造住宅。この日は、それら全てを思考する契機となっています。夕陽染まる街角:町家再生物語ある夕暮れ時、小さな町家改修プロジェクトに集まった人々。彼らはいろんな職業背景ながらも、一つ共通する目的—古い町家を再生させ、新しい命を吹き込むこと—があります。古びた板壁と急勾配屋根。それぞれ色あせながらも、その場所から受け継ぎし思い出たちは決して薄れることなく彼らにつながっています。歴史ある街並みに新しい息吹を加えることで、人々は自分自身の日常生活にも小さな変化が起こることに気付きます。「この場所には誰かいたんだ」と不意打ちされた感覚になる瞬間です。またそれぞれ異なる視点から見える景色というもの、それ自体が何世代にもわたり受け継ぐものとなります。夜明け前…心温まる手仕事夜明け前。この時間帯、人々は集まり小さな茶室で一杯のお茶を囲みながら交流します。そこではそれぞれ異なるバックグラウンド・夢・希望など多彩なストーリーが広げられる場となります。このような集まりこそ、地域づくりやコミュニティ形成への第一歩でもあります。また、「手仕事」を大切にした中でも職人精神というもの、大工さん達との交流によってより強固になってゆきます。そうした活動には必ず意味があります。それはただ単なる物理的空間だけではなく、「コミュニティ」を形成する基盤とも言えます。そして、こうした取り組み全体こそ、自分自身のみならず他者との連携・信頼関係構築につながっていると言えます。この日は皆で楽しみながら学び合うチャンスでもありますよね!再び訪れる春:未来へつながる架け橋'春' の訪れとともになんとなく軽快になる心。その季節感そのものがお互い結び付いてゆく糸として作用しています。それぞれ居心地良く感じ過ごす中、お互い影響し合う姿勢というもの良好でしょう!そこで忘れてはいけない重要要素、それこそ「未来」へ繋ぐ架け橋なのです!同じ材料(=自然)でも違う視点(=アプローチ)持ち合わせ実現できれば素敵ですよね?夢見ること忘れず挑戦しましょうよ!哲学的問い:住む場所とは何だろう?しかし、本当に住む場所とは何なのだろう?ただただ物理的存在なのか、それとも私たち一人ひとりが育む思いや記憶によって彩り豊かな世界なのか? 木造住宅の日という瞬間、その問いへの答え探す旅路始めませんか?今日ここ此処から、新しい歴史・文化作成してゆこうと思います。しかし、大切なのは目先だけではなく心奥深くまで届け続けたいですね… ...

ドライバーの日の意義と祝福の方法

日本における「ドライバーの日」は、毎年12月10日に祝われる特別な日です。この日は交通安全や運転者の意識向上を目的としており、一般的にはドライバーが自身の運転技術や交通ルールに対する理解を深めることを促しています。この日が設けられた背景には、日本社会における交通事故の増加と、それによって引き起こされる悲劇が関係しています。1955年に制定されたこの日は、その名も「ドライバーの日」として多くの人々に認知されています。目的は明確で、運転者一人一人が交通安全について考え直し、事故防止への意識を高めてもらうことです。日本国内では、この日を契機として様々なキャンペーンやイベントが行われ、多くのメディアでも取り上げられるようになっています。勝利の風:この地の名誉の旅冷たい冬風が吹き抜ける中、多くの人々は身近な場所で車を走らせています。自分自身だけでなく、大切な家族や友人を守るためにも、安全運転は欠かせない要素となります。その瞬間、道路はただ通過点ではなく、私たち一人一人が選択した人生そのものであるかのようです。夜明け前…早朝、日の出前に走り出す車両。それぞれ異なる目的地へ向かう中で、高速道路には流れる霧とともに希望と期待が漂っています。「今日は何か新しいことが待っている」と感じながら、自分自身も少しだけ成長できそうだと思う瞬間でもあります。しかし、その裏側には無謀な運転によって失われた命や家族があります。私たちは、この日を迎える度にそんな事実から目を背けず、安全という使命感で満ちあふれる必要があります。子供の思い出帳あの日、私は父親とともに初めて車に乗った時、その感覚は今でも忘れません。大きなハンドルを握りしめ、不安よりもわくわくする気持ち。その時聞いたエンジン音はまるで心臓が鼓動する音みたいでした。そして、一緒になって歌った懐かしい曲も今では色あせた思い出ですが、確かな記憶として心に刻まれています。この思い出帳には、安全運転という価値観もまた強く根付いています。誰も彼もが持つ子供時代のストーリー。それぞれ違えど、それぞれ大切なのです。さらに言えば、この特別な日は親から子へと受け継ぐべき教訓でもあります。"安全第一" とは単なるスローガンではなく、一生涯伴う人生哲学なのです。そして、この哲学こそ、日本全国で繰り広げられる数多くのお祭りやイベントによって強化されていきます。それは、新しい世代へ伝承され続け、「未来」のためにも必要不可欠だと言えるでしょう。地域社会との絆もちろん、この日の重要性は個々だけでなく地域全体にも波及します。例えば、日本各地では地方自治体や警察署などによって啓発活動が展開されています。講習会やパレードなど様々な形態で行われ、人々がお互いにつながり合う良い機会ともなるでしょう。このようなイベントでは、人との触れ合いやコミュニティへの貢献意識も育まれてゆきます。「私たち全員」がこの問題について考え合い、自発的に行動することで社会全体として安全性向上につながれば、と願っています。未来への視点:進化する技術と共存する道さて、新しい技術革新について考えてみましょう。Toyota社製自動運転車両など、高度化されたテクノロジーによって今後ますます便利になっていくことでしょう。一方、それら新しい技術への信頼性問題(情報漏洩等)・適応能力(古典的インフラとの整合性)など、新たな課題もしっかり存在します。これから来る未来には、この「ドライバーの日」を通じて培った知恵と経験こそ、大切になってゆくことでしょう。そしてそれこそ新たなる道筋になるでしょうね!結論:光射す先へ…"しかし、安全とは何なのでしょう?それ単なる義務感なのか、それとも愛情表現なのでしょう?""もちろんそれ自体様々。" と言えると思います。 我々一同この教訓から更なる進歩へ向かわざる得ません! ...

フラフープ記念日を楽しもう!健康的なライフスタイルの始まり

毎年、7月6日は日本で「フラフープ記念日」として祝われます。この日は1958年に、初めて日本でフラフープが販売されたことを記念しています。アメリカ合衆国からやってきたこのシンプルな遊び道具は、瞬く間に全国的なブームを巻き起こし、多くの子供たちや大人たちの心をつかみました。当時、日本では1950年代後半から高度経済成長期が始まり、人々の生活水準が向上しつつありました。この時期は娯楽やレクリエーションにも注目が集まり、さまざまな遊び道具やゲームが登場していました。その中でも特に注目を浴びたのが、軽快に回転する円形のプラスチック製リング、すなわち「フラフープ」でした。回転する夢:子供たちの心を奪った魔法初めてフラフープが登場したとき、その美しい色合いと円い形状は子供たちだけでなく、大人たちにも魅力的でした。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った祭りの日々、庭先で友達と一緒になって回した思い出は今も鮮明です。公園では賑やかな笑い声と共に、大きなリングが空中を舞っている光景はどこか夢幻的でした。そして、この新しい遊び方には単なる楽しさだけでなく、運動不足解消という健康面でも素晴らしい効果があります。体幹を鍛えたり柔軟性を高めたりする手助けとしても役立ったことから、多くのお母さん方も推奨しました。その結果、「健康器具」としても認識され始めました。夜明け前… 新たな遊び文化への一歩1970年代になると、日本国内でも様々なタイプやデザインのフラフープが流行し続けます。また、この時期にはテレビ番組などでも頻繁に取り上げられ、「ひと味違う楽しみ方」が広まりました。それまで単純だった使い方も、新しいアイディアによって多彩になり、そのバリエーションは無限大です。現代ではフィットネスとして利用されることもしばしば見受けられます。「ホッピング」と呼ばれる競技形式まで生まれ、多くの愛好者によってその輪(リズム)は更なる広まりを見せています。「私にもできる!」と思わせてくれる独特な魅力がありますよね。このようにして、日本では今日まで多様性豊かな文化として根付いています。子供の思い出帳:世代間を超える親密さある夏の日、小さなお庭で家族全員そろって過ごす光景。それぞれ異なるサイズ・色・形状のホイール型のおもちゃが揃っています。「ああ、それぞれ自分だけのお気に入りなんだ!」と思う瞬間、この風景は何より温かく映ります。そして祖父母から孫へ受け継ぐその楽しみ方には、「一緒だ」という絆があります。"昔、一緒によく回したね"これは祖父母世代から次世代へ引き継ぐ言葉となりました。社会的背景として核家族化が進む中でも、このようなお互いを知るコミュニケーションツールとなり得ます。「だからこそ、日本ではこの日(7月6日)がお祝いされる意味合いがあります。」(クローズアップ) フラフープ文化 心躍る自由 "自由とは何か?" 私たちは皆、自分自身という名輪っか(わ) に包まれて暮らしています。一度この世から離れてしまえば、それまで築いた想いや関係性全て消えてしまいます。しかし毎年訪れる「この瞬間」は皆への大切なメッセージ。"笑顔" それ自体です。「ほら!また今年も!」そんな気持ちになれる瞬間なのですね。今年もぜひ皆さん自身で素晴らしいストーリーを書いてください!(結論) 日々感じ取る小さな幸せ "私たちは各自人生という舞台で演じています。それぞれ異なるストーリーですが、本質的には同じなのかもしれません。” そう感じながら生活することこそ幸せとは言えるでしょう。そしてそれ自体こそもっと大事だとも思える今日この頃です。 ...

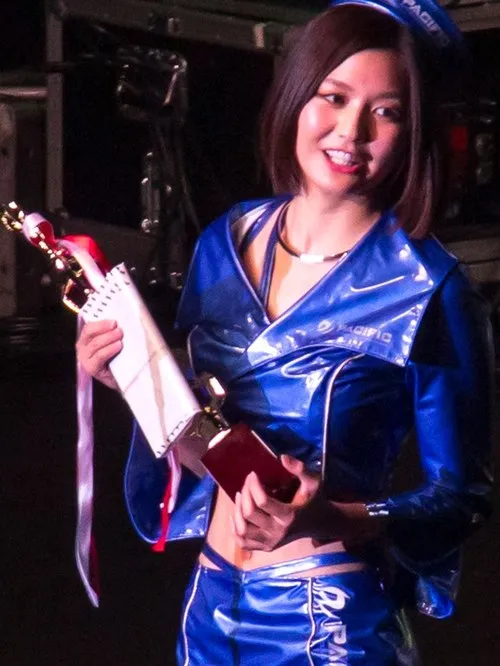

ミニスカートの日の魅力とその背景

日本における「ミニスカートの日」は、ファッションや文化、そして女性の権利を象徴する特別な日です。この日は毎年3月26日に制定され、1964年に初めて公表されたミニスカートが日本で流行したことを記念しています。ミニスカートは当時、新しい自由の象徴として、多くの女性たちに受け入れられました。その登場は、従来の服装規範を覆し、女性が自己表現する手段として強い影響を与えました。この日の背景には、日本が高度経済成長期に突入し、西洋文化が急速に流入していた時代があります。特に1960年代は、日本社会全体が変わりつつある中で、ファッションも大きく変化しました。若い世代は伝統的な価値観から解放され、自分たちのスタイルを追求することになりました。その結果として生まれたミニスカートは、「自由」と「革新」の象徴となったのです。風になびく布:時代を超えたファッション革命その瞬間、誰もが息をのんだ。煌めく街灯の下で舞う若者たち。彼女たちの足元には軽やかな布地で作られたミニスカート。それまで誰も見たことがないような大胆さと美しさがあった。「これこそ私だ!」という叫び声すら聞こえてきそうだ。当時、多くの女性たちは、自分自身を表現できる方法としてこの新しいトレンドに飛び込んでいきました。そして、この新しいスタイルはただ単なる服装ではなく、自立心や自信を持つことへの願望と結びついていました。「もう誰かに制限されるなんて嫌だ!」という思いが、その小さな布地にも込められていたことでしょう。夜明け前…新しい風潮への期待一方で、この動きには反発もありました。「これは不適切だ」「恥ずかしい」など多様な意見が交錯しました。しかし、それでも彼女たちは恐れず街へ繰り出し、自分自身を貫いていました。それはまさに、新しい時代への希望そのものだったと言えるでしょう。また、この運動には社会的背景もありました。60年代後半、日本では学生運動など社会変革への渇望が高まり、多くの若者は既存の価値観とは異なる道へ進もうとしていました。このような状況下でファッション革命とも言えるミニスカートブームが起こったことは偶然ではありませんでした。むしろ、それぞれの世代や文化的背景によって違う意味合いを持っていたのでした。子供の思い出帳:私のおばあちゃんとその後私のおばあちゃんもまた、その頃大好きだったという話があります。「見てごらん!私はこんなにも素敵なのよ」と言わんばかりのおばあちゃん。しかし今、おばあちゃんは昔話になるべく語ろうとします。「今では考えられないけど、本当に多かったよ。」それでもおばあちゃんから感じ取れる自信や誇り。それこそ、この日々から受け継ぐべきものなのです。未来への道:次世代へ託すメッセージ"自由" "自己表現" "独立". これらキーワードはいまだ色褪せず存在しています。実際、今でも「自分だけ」のスタイル作りには注目されています。その背後には先人達から受け継ぐ何か力強いものがあります。そしてそれぞれの日々生み出されるストーリーこそ、一つ一つ大切になってほしいと思います。"しかし、本当にミニスカートとは何なのか?ただ単なる流行遅れなのか、それとも未来につながる可能性を秘めている存在なのか?” ...

出来事

2007年 - パキスタン元首相ベーナズィール・ブットーの遊説中に、自爆テロによる暗殺未遂。

2003年 - ボリビアガス紛争でゴンサロ・サンチェス・デ・ロサダ大統領が辞任に追い込まれ、国外逃亡。

1989年 - アメリカの木星探査機「ガリレオ」が打上げ。

1989年 - 東欧革命: 東ドイツの指導者エーリッヒ・ホーネッカーが失脚。

1970年 - 日本勧業銀行大森支店の宿直行員が殺害される。(大森勧銀事件)

1968年 - 10月11日から連続して起こっていた射殺事件(永山則夫連続射殺事件)について、警察庁が広域重要指定事件108号に指定。

1967年 - イギリスのモデル、ツイッギーが来日。ミニスカートブームが起こる

1967年 - ソ連の金星探査機「ベネラ4号」が金星軌道に到達。降下カプセルが史上初めて金星の大気を観測した後、金星に着陸。

1963年 - 福岡県の山道で会社員と運転手の2人が殺害されているのが見つかる。(西口彰事件)

1961年 - 欧州社会憲章が欧州評議会によって採択。

1959年 - 台風18号が本州南岸を横断、この影響で急変した天候から八ヶ岳・赤岳・奥穂高滝谷・奥秩父と山岳遭難事故が同時多発。

1958年 - アメリカでのブームを受け、フラフープが日本で販売開始。1960年代に入り大ブームになる。

1955年 - 宮城県志田郡松山町(現・大崎市)で農家が全焼。現場で発見された住民の遺体頭部などに打撲傷が認められ、殺人放火事件として捜査開始(松山事件)。

1944年 - 第二次世界大戦: ソ連がチェコスロバキアに侵攻。

1944年 - 第二次世界大戦: 捷一号作戦発動。

1941年 - ゾルゲ事件: ドイツの新聞社特派員リヒャルト・ゾルゲがソ連のスパイ容疑で逮捕。

1941年 - 東條内閣が成立。

1922年 - 英国放送協会(BBC)の前身である英国放送会社設立。

1915年 - 第一次世界大戦: 第三次イゾンツォの戦い。

誕生日

死亡

2022年 - ロバート・ゴードン、ロックシンガー(* 1947年)

2021年 - ショーン・ワイヌイ、ラグビー選手(* 1995年)

2021年 - エディタ・グルベローヴァ、ソプラノ歌手(* 1946年)

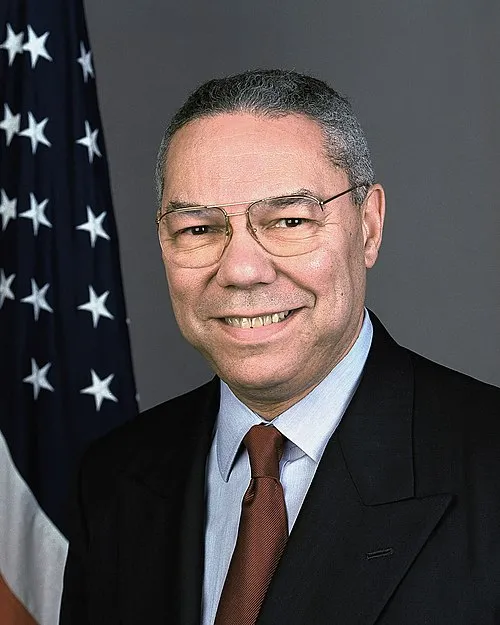

2021年 - コリン・パウエル、政治家、軍人、陸軍大将、第65代国務長官(* 1937年)

2021年 - コルナイ・ヤーノシュ、経済学者、ハーバード大学名誉教授、ブダペシュト・コルヴィヌス大学名誉教授(* 1928年)

2019年 - ルイ・ジョルダン、サッカー選手(* 1952年)

2019年 - ヨーラン・マルムクヴィスト、言語学者、中国学者(* 1924年)

2018年 - ディック・スレーター、プロレスラー(* 1951年)

2017年 - 沢田敏男、農学者、工学者(+ 1919年)

2017年 - ダニエル・ダリュー、女優(* 1917年)