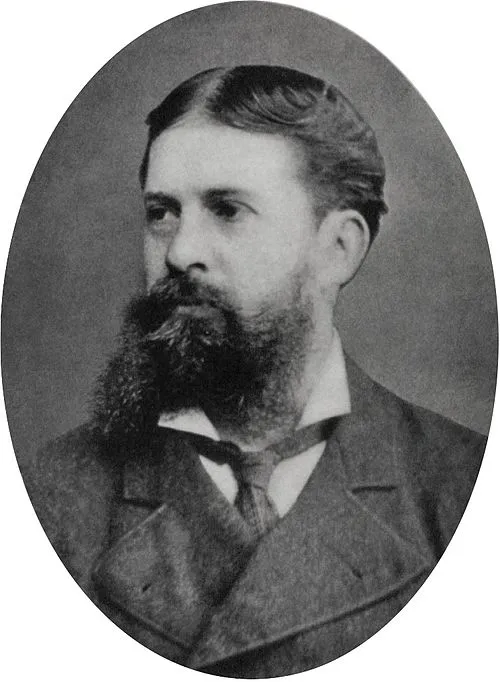

生年: 1889年

氏名: 吉阪俊蔵

職業: 内務官僚

死年: 1958年

年 吉阪俊蔵内務官僚 年

吉阪俊蔵は年日本の静岡県に生まれた彼の誕生は時代の変革を象徴するものであった明治時代の日本は急速に近代化を進めていたがその背後には多くの社会的な不安と混乱があった彼はこのような歴史的背景を持つ家庭で育ち幼少期から知識欲と探究心に満ちた少年であったことが伺えるその後吉阪は東京大学に進学し法学を学んだしかしそれにもかかわらず大学生活は彼にとって決して平坦なものではなかった競争が激しい中で彼は自らの存在意義を見出すため苦悩したと言われているそれでもなお彼の努力と才能は評価され卒業後には内務省に入省する道を歩むこととなる年頃には日本政府の内務官僚としてキャリアをスタートさせるこの選択肢がもたらした運命とはそれは確かなものでありながらも多くの試練を伴うものでもあった特に昭和初期日本では地方自治体制度や警察制度など多岐にわたる行政改革が必要とされていたこの状況下で吉阪は目覚ましい手腕を発揮し多くの実績を残していくことになるそれにもかかわらず日本国内外で政治的な動きが活発化し始める中で特に昭和十年代になると彼自身も大きな選択迫られる瞬間が訪れるその時によって異なる立場や価値観との葛藤があったことだろうそしてこの政治情勢下で様な政策案や行政計画に携わりながらも自身の信念や理想とのバランスを取ろうとしていたようだおそらく彼最大の業績とも言えるものは大正デモクラシー期から昭和戦前期まで続いた地方行政改革への貢献だった吉阪自身その変革によって地域社会へ与えた影響について深い考察を行い続けたと言われているこの時期には地方分権をテーマとして掲げ多数派との対立や意見交換にも果敢に挑んだ姿勢が評価されたのであるしかしそれだけではなく皮肉なことにもこのような活動によって自分自身もまた様なしがらみから逃れ得ない存在になってしまったという側面も否定できない日本全体が軍国主義へ向かう流れとなりそれぞれ官僚として活動する者達にも多大なる影響が及ぶ中で吉阪氏自身はいかなる道筋へ向かおうとしていたのであろうか年日本国憲法施行という歴史的瞬間そしてその数年前から続いていた戦争終結による社会変革その中でも吉阪俊蔵氏はいまだ内務官僚として新生日本国家構築への道筋作りに貢献したただ単純に過去との断絶ではなく新しい価値観や思想にも開放的だったと思われるしかし一方ではこれまで積み重ねてきた役職ゆえ古き良き制度の維持への執着感すら持ち合わせていた可能性すらある年不運にもこの世を去るまで彼の日常生活とは何だったのであろう記録によれば自身より若い世代への教育活動にも力を注ぎ多くの若手官僚達への指導役として尽力したとも伝えられている次世代育成という理念こそおそらく吉阪氏自身どこか心底求め続けていたものなのかもしれないそれ故こそその姿勢ゆえ現在でも多く語り継ぐ声も聞こえているそして今日となりその遺産とも言える地方自治体制度など今なお私達の日常生活へ深く根付いているそう思えば非常につながり合い尊重し合える物語なのではないでしょうか今私達人類全体再び一つになれる可能性について考える契機ともなるべき歴史上人物なのです