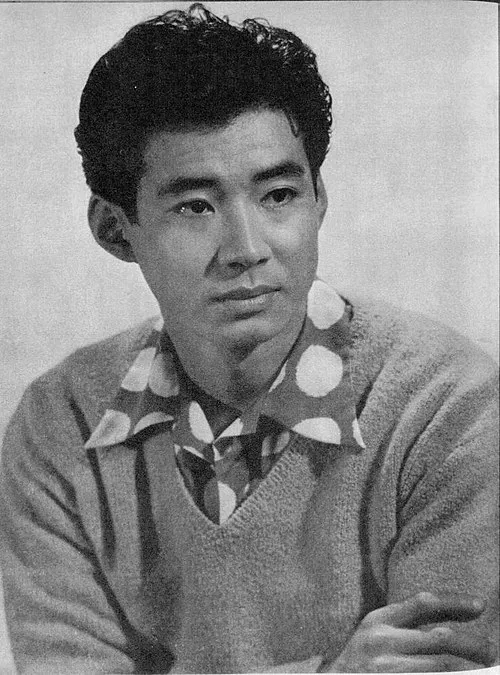

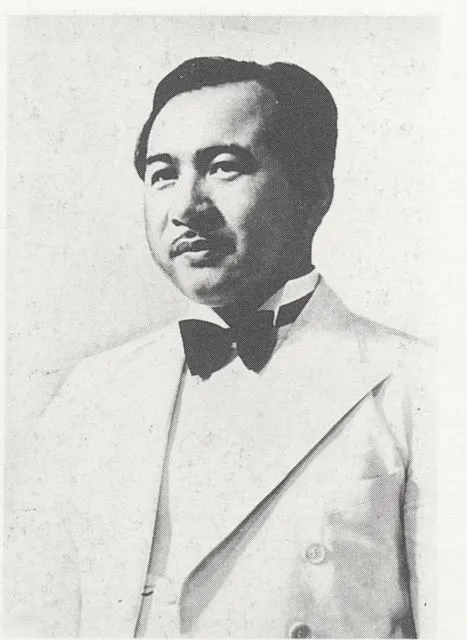

名前: 吉武輝子

生年: 1931年

職業: 評論家

没年: 2012年

吉武輝子 日本の評論家

年昭和の初めに生まれた吉武輝子は日本の文壇において特異な存在感を放っていた彼女の誕生は当時の社会状況や文化的背景と密接に結びついている戦争と復興が繰り返される中で彼女は将来の文筆家としての道を歩む運命にあった

若き日の吉武は高校時代からすでに文学への興味を抱いていたしかしそれにもかかわらず彼女が進学する大学選びには多くの葛藤があった周囲から期待される理系コースではなく人文学部を選んだことで友人たちとの関係は微妙になり彼女自身も孤独感に苛まれることとなったおそらくこの経験が後の批評家としての鋭い視点につながったと言える

大学卒業後彼女は数の雑誌や新聞で執筆を開始するしかし皮肉なことにその頃日本社会は保守的な価値観が根強く残っており多様性や個性が受け入れられづらい時代だったそんな中でも彼女は自身が持つ独自の視点から作品分析や評論を行い始め多くの記事で注目を浴びていった特に女性作家たちへのインタビュー記事などでは新しい風を吹き込む存在となっていた

キャリアと影響

年代になると吉武輝子という名前は次第に広まり多くの読者から支持されるようになっていた文学とは何かという問いかけを続けながらもそれぞれ異なる文化背景や生活環境を持つ作家たちとの対話によって新たな批評スタイルを確立したのであるそしてそのスタイルこそが多様性や包括性について考える重要なキーワードとなっていた

もちろんこの成功には多く苦労も伴っただろうしかしそれにもかかわらず吉武自身は常に冷静さと情熱を持ち続けていたその姿勢には文学と人生を切り離さないという強い意志が感じ取れるこのため多くの場合小説だけではなくエッセイなどでも深みある洞察力で読み手を惹きつけることになる

晩年とレガシー

年不遇とも言える最期の日が訪れるまで彼女はいまだ精力的に執筆活動や講演など多岐にわたり活躍していたそれまで培われてきた知識や経験から導き出された言葉には重みがありひとの心を大切にする思いやりあふれるメッセージ性も込められているそのためなのか一度でも彼女の記事や著作物を手にした人にはその魅力から逃げることのできないものだったと記憶している人も少なくないだろう

現代とのつながり

振り返れば日本文学界への貢献のみならず新しい世代へ向けて投げかけられた問い掛けこそ今なお息づいているその死後年以上経った今でも若手作家たちはその教えによって勇気づけられている文化とは変わるものこれはおそらく彼女自身が心底信じていた真実だったこの信念こそ日本文学界で新しい風潮となるべき流れなのだろう

まとめ

最後まで挑戦し続けた吉武輝子その独特な視点と思考プロセスによって築かれたレガシーはいまだ色褪せてはいない今日でも多様性について語る際その名声とともにつながる先駆者として位置付けられているまさしく個と全体が交差する場面こそ本質的なる表現活動なのだろうまたそれゆえこのような偉大なる女性評論家について語り継ぐ意味合いもますます大事になってくる