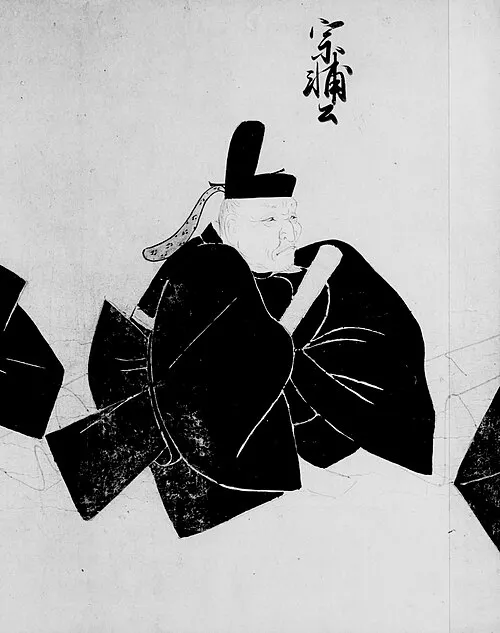

名前: 横井小楠

生年月日: 1809年

没年月日: 1869年(明治2年1月5日)

出身地: 肥後熊本藩

職業: 士、儒学者

横井小楠明治時代の先駆者

年明治年のある寒い日横井小楠は彼が生まれ育った肥後熊本藩において最後の息を引き取ったしかしその人生は静かに幕を閉じることはなかった彼は儒学者として名を馳せ多くの学生や弟子たちに影響を与えてきたのである

しかし彼の人生は単なる教壇での教育だけでは終わらなかった若い頃から政治や社会問題に深く関心を寄せていた横井は当時の日本が直面していた激動の時代すなわち幕末から明治維新へと移り変わるこの大きな変革期に自ら積極的に関与する道を選んだ特に彼が儒学と西洋思想との融合について考え始めたことがその後の日本社会への影響をもたらすことになるとは想像もしなかっただろう

幼少期と教育

年横井小楠は肥後熊本藩士として生まれ育った彼の日は武士として誇り高い家庭で過ごされたものだったそれにもかかわらずおそらく周囲から受けた影響もあり小楠自身には常識的な武士とは異なる感受性があった若き日の彼は文筆活動にも秀でており詩や散文を書いていたというそしてこのような文学的背景が後彼が考える思想や哲学にも色濃く反映されることになる

政治への目覚め

しかし小楠が儒学者として名声を得るまでには多くの困難が待ち構えていた特に幕末日本社会では急激な変化と混乱が続いていたこの状況下で若き日の小楠は自国日本への愛情から政治参加へ意欲的になっていった国を守るためには知恵と力が必要だという信念から大名や有力商人とのつながりを築くようになったのであるこの姿勢こそが後世まで語り継がれる日本精神を育む土台となっていった

学問と思想

そして横井小楠と言えばその儒学への貢献も忘れてはいけない仁と義を基本理念として自身の理論体系を確立していったしかし皮肉なことにこの理論体系こそ彼自身の日常生活とは相容れない部分もあったかもしれないそれにもかかわらず小楠はその理想主義によって多くの学生達へ影響を及ぼし続け聖人の教えを広めていこうとしたのである

明治維新との関わり

年日本では明治維新という大きな変革劇がおこっていたその中で小楠もまた新しい時代へ向けた教育・文化活動への参加するチャンスを得たこの時期多くの武士階級出身者達は混乱した状況下でも何とか生計手段や役割分担について模索し始めていたそして小楠もまたその中で国家再建という使命感から新しい学校制度設立など様なプロジェクトへ参画して行動した

死去と遺産

それでも年運命はいとも簡単に訪れたその日小楠自身も気づかなかったかもしれない奇跡的瞬間それぞれ異なる意見・信念・志向性へ向かう多種多様な流派達との出会いや対話によって新しい形となる教育観・国家観への道筋さえ作り上げてしまうそれとも皮肉なのだろうか小さなしっぽ振る犬現実よりも長足理想ばかり追求し続けその結果最後にはどちらでもなく消えてしまう果敢さこれこそ天才と言われながら今なお現代人への警告なのかもしれない

歴史家たちはこう語っています 横井小楠なくして今日の日本社会なし