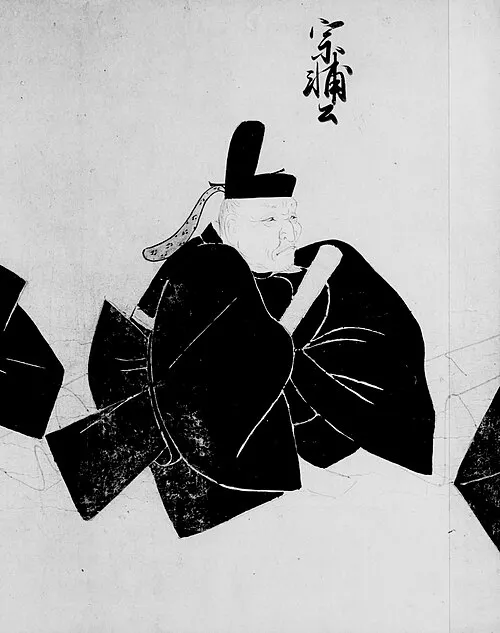

生年: 1764年

没年: 1804年

職業: 天文学者

誕生日: 享和4年1月5日

高橋至時江戸時代の天文学者とその影響

彼は年江戸の街で生を受けたしかしこの地での平穏な日がやがて壮大な宇宙への探求心を育むことになるとは当時誰も予想していなかった幼少期から天体に強い興味を示し彼は独学で学び続けたそのため後に師と仰ぐ者たちからも一目置かれる存在となる

しかし高橋至時の真の才能は実際に観測器具を使って星を観察する中で開花した年彼は初めて天文観測所を自ら設立し自宅の裏庭に望遠鏡を置くことになったここから多くの重要な発見が生まれたことは皮肉と言えようそれにもかかわらず彼が直面した数の課題もあった

特に江戸幕府による制約が大きかった政府は科学技術が国政に影響することを恐れ高橋至時の活動には厳しい監視がついて回ったしかしそれでもなお彼は止まることなく研究を進め続けたそして年には自ら計算した太陽と月の運行表暦便覧を発表し一躍注目を浴びることになった

おそらくこの成功こそが彼にさらなる探求への意欲を与えたのであろうその後高橋は寛延新暦を改良するため中国との交流や西洋書籍から得た知識も取り入れていったこのような柔軟性こそ高橋至時という人物の魅力だったとも言える

天文学者としての高橋至時

年には通世暦という新しい暦法も提案したしかしその内容について賛否が分かれ多くの場合保守的な見解によって却下される事態となったそれでも高橋至時自身はこの取り組みから決して諦めず新しいアイデアや理論について積極的に講演会などで広めていった

さらに皮肉なことに多くの場合革新的すぎる考え方ゆえに彼自身や周囲との衝突も避けられずその中には高橋イデオロギーと呼ばれるものまで登場するほどだったこれこそ日本国内外問わず支持されながらも非難された側面だとも言える

晩年と遺産

年代には健康状態が悪化し始めそれでもなお最後まで研究活動から手を引かなかったただこの頃になると若い世代によって次第に新しい考え方や技術へシフトしている様子も見受けられ高橋氏自身もその流れには多少戸惑う部分があったかもしれない結果として年生涯最後の日では夢中になっていた星座図作成すらままならなくなる状況だった

現代への影響

名前こそ忘れ去りつつあるもののその功績はいまだ日本各地で語り継がれているそして今日では日本のみならず世界中で利用されている天文台施設など多岐多様な形態へと受け継がれている それだけではなく現在でも学生たちへの教育活動などにも参加しており高度成長期と呼ばれる経済繁栄とも密接につながり合う部分を見ることでできるだろう

不完全さと人間性

宇宙という広大無辺なるテーマについて常日頃思索する姿勢しかしその一方で家庭との両立という困難さにも悩み続けたことでしょう家族愛そのものとは異なる考え方によって捉えていたとも感じますそうした個人的背景について思い返す度孤独感が色濃く浮かんできたりしますそしてある種執念深さ故最終的確信につながれば嬉しかったですがそれでも不完全さや限界等身近過ぎて辛辣でしたね