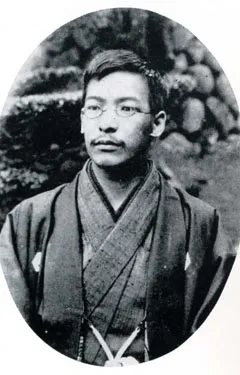

名前: 与田凖一

職業: 児童文学者、詩人

生年: 1905年

没年: 1997年

与田凖一児童文学の巨星

年山口県の小さな村に生まれた与田凖一は幼い頃から物語の魅力に引き込まれていた彼の心には自然や動物への深い愛情が根付いておりそれが後の彼の作品に色濃く反映されることになるしかし若き日の与田は単なる夢想家ではなく自らもその夢を追い求める強い意志を持っていた

学校生活では本と詩に没頭しながらも時折周囲から浮いている自分を感じていたかもしれない彼が詩を書き始めたのはこの孤独感から逃れるためだったと言われているその初めての詩はまだ誰にも読まれることはなかったが彼自身には確かな成長を促すものであった

学生時代には多くの書籍と出会う機会に恵まれそれによって創作活動への第一歩を踏み出す教科書とは異なる自由な言葉で自らの内面や自然について表現する喜びそれこそが与田凖一にとって真実でありその後の日へとつながっていく重要な瞬間となったしかしそれにもかかわらず世間は彼を簡単には受け入れない厳しい環境だった

年代半ば日本全体が戦争へ向かう緊張感が高まる中で彼は詩人としてだけでなく児童文学者としても名声を築き始めた特に子どものための詩の執筆活動には大きな情熱を注ぎ自身でも子どもの心情や視点を理解する努力を惜しまなかったそれによって多くの作品が生み出されその中でも月夜のおばこは今なお多くの読者から親しまれている月夜のおばこはただ美しいだけではなくその奥深いメッセージ子どもの純粋さと無邪気さを描写しており多くのおとなたちにも感銘を与える作品となった

しかしこの成功にもかかわらず日本社会全体が暗雲立ち込める戦争へと突入していく中で与田自身も様な葛藤に直面したある文献によれば文学など無意味だと考える声も多かったこの時代その価値観との対立という重圧は相当なものだったしかし皮肉にもこの逆境こそが後年さらに洗練された表現へとつながる土壌になったと言えるだろうそして人の日常生活や心理的苦悩について洞察する力も養われていたようだ

戦後日本社会は新しい価値観へ移行する過程で混乱していたその渦中でも與田凖一は自身の信念に基づいて児童文学を書き続け多様性や共生など新しいテーマへの挑戦も行ったぼんさいやカメさんなど一見するとシンプルだと思われる話たちには一筋縄ではいかない人間関係や社会構造への鋭敏な観察眼が隠されているそれゆえ小さな子供だけではなく大人たちにも深いつながりと共鳴感覚を提供し続けたのであるそれゆえおそらくその影響力はいまだ衰えてはいないようだ

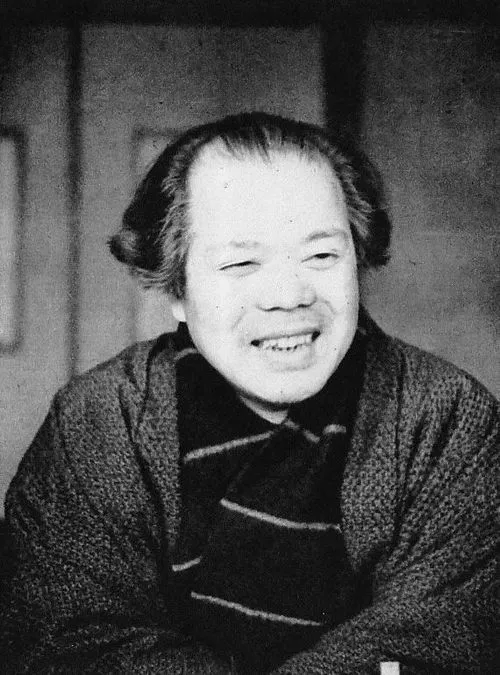

晩年樹木として育む精神

晩年になるにつれて與田凖一は静かな時期に入り自身の日常生活とも向き合う時間が増えていった自分自身との対話と称されたこの期間小説家・詩人としてだけではなく一人ひとりとの交流によって得られる経験について思索する日だったとも言われているそしてこれまで培ってきた経験と思索から得た知見それこそ彼自身への贈り物とも言える形になり多くの場合その内容は自己反省や自己探求という形で表現されることになった

年最後の日

年生涯年以上生き抜いた與田凖一この歳月には喜びのみならず数多くの悲しみもあっただろうその創作活動によって多くの商品化された絵本・絵画などご存知そうですが日本文化への貢献度合いや影響力について再評価され始めてもいましたしかしそれにも関わらず当時どうして自分自身への評価より他者一般市民との関係性重視した理由について伺う余地があります

死後遺産として残したもの

あるファンから聞いた話によれば与田さんのお話にはいつでも救いや希望がありますというコメントがありますこのように今なお活躍している若手作家達またその作品群との繋がり経由および教え子達直弟子等という形でも影響力維持しています皮肉ですが歴史的背景を見る限り現在でも教育現場で広まり続けています 与田凖一氏から得られる洞察例えば正義・愛・勇気等は時代錯誤的バイアス超えて色褪せません