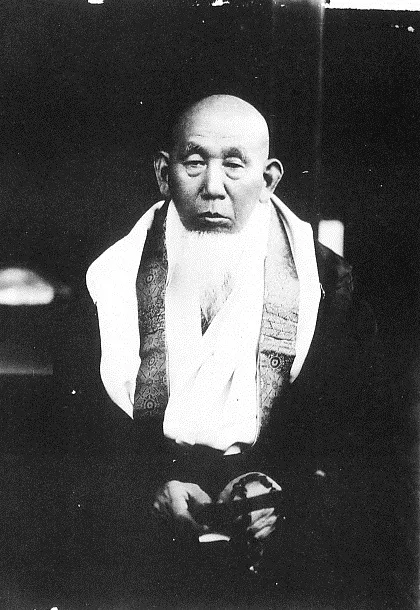

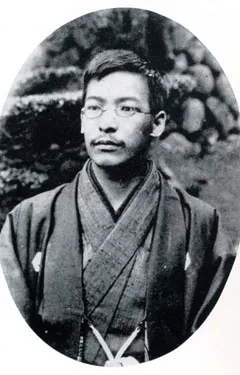

名前: 蒲原有明

生年月日: 1876年

没年月日: 1952年

職業: 詩人

年 蒲原有明詩人 年

年蒲原有明という名の詩人が世を去ったこの瞬間日本の文学界はひとつの時代の終焉を迎えた彼が生まれた年その時代背景は激動に満ちていた明治維新からわずか数十年国は急速に近代化を進め多くの伝統が失われつつあったしかし蒲原はその変化を受け入れる一方で失われていく美しさや感情を詩に託し続けた

幼少期から彼には特異な感受性があったと言われる大自然や人とのふれあいからインスピレーションを得て自身の内なる声を探求していたしかしそれにもかかわらず社会の流れには逆らうことが難しかった周囲は近代的な価値観で満ち溢れていたが彼の心には古き良き日本文化への思いが色濃く残っていたのである

学生時代彼は文学に魅了され多くの文人と交流する中で自らも詩作に励むようになるそして皮肉なことに世紀初頭日本文学界では西洋文学が席巻する中で伝統的な和歌や俳句への関心も高まっていたこの潮流こそが彼に大きな影響を与えたとも言えるだろう

年代になるとその名声は徐に広まり始めるしかしおそらく彼自身この成功には戸惑いもあっただろう洗練された言葉遣いや形式美だけではなく自身の内面から湧き出る感情や思考こそが本当の詩なのだと信じていたからだその結果として生まれた作品群は今でも多く人によって愛され続けている

しかしその活躍にも影は伴うことになる第二次世界大戦中日本社会全体が混乱している最中で多くの作家たちと同様に圧力を感じざるを得なかったそれでもなお自身の信念として持ち続けた言葉の力それによって何とか乗り越えていったようだ一部では戦争賛美と誤解される作品も存在したためその意図について議論されることもしばしばだったという

戦後日本は新しい時代へ突入したその激動さゆえ多くの場合過去との断絶感覚すら漂っている中で新しい文芸運動も次と芽生えてきたそれにもかかわらず蒲原有明は独自路線を貫いてゆくおそらくこの行動こそ彼自身への誠実さだったのであろう古典的なスタイルながら現代的視点も取り入れることで人との共鳴点を見出そうとしていた

年月日蒲原有明はいわゆる静かなる革命を見届けながら逝去したこの死去の日付には皮肉さも感じざる得ない というのも生涯その場面まで書き留めておこうと思わせるような壮大さすら宿しているからだただ静かな午後大自然との調和によって穏やかに息引き取ったと言われているそして残されたものそれこそ真実味溢れる数多ある作品群なのだった

今日になりその影響力を見ると私はここに存在すると語り掛け続けているようにも感じ取れる若者達によって再評価され新しい世代でも親しまれているしかし同時にその孤独さどこまで行こうとも本当に理解し合える存在はいないと心底考えていただろう私という個人として語り掛けても尚解決できぬジレンマそしてまたそれこそ無限とも思える創造性につながっていくだろう

記者会見などでは常自己表現について語り合いそれ故この分野で挑戦し続けましたそれとは裏腹に一方では強烈な孤独感まで抱えてしまったその相反する感情こそ不器用ながら魅力的だったのである不安定さそのもの 死後年以上経過した今でもなお多様性豊かなアプローチがありますそしてそれぞれ誰か他者へ希望となればいいと思います