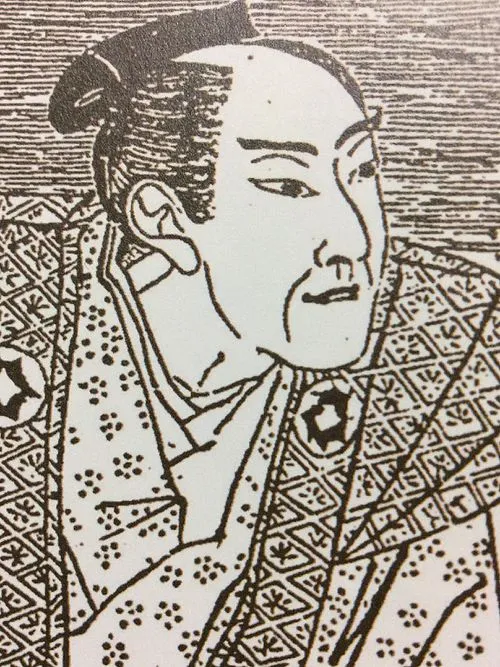

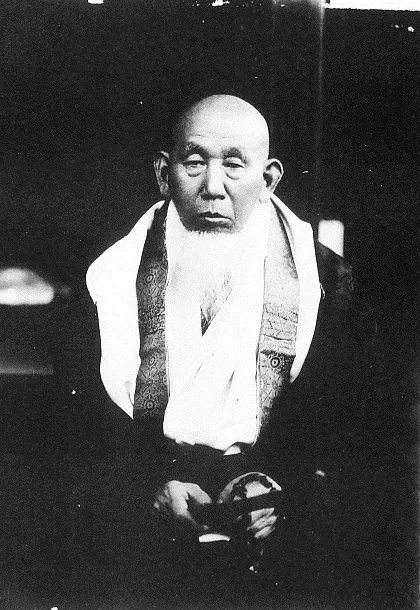

生年: 1838年

没年: 1911年

職業: 浄土真宗の僧侶

名前: 島地黙雷

年 島地黙雷浄土真宗の僧侶 年

島地黙雷は年のある静かな朝に誕生した彼が生まれた場所は当時の日本の伝統的な村だった家族は浄土真宗の信者であり彼は幼少期から仏教に親しんで育ったしかし彼が人生の道を選ぶ際には多くの葛藤があったその頃日本は幕末を迎えており西洋文化や思想が急速に流入していた若き日の黙雷は仏教に対する深い興味を持つようになり仏教哲学や経典について熱心に学んだしかしそれにもかかわらず社会情勢は不安定であり多くの人が新しい価値観を求めて彷徨っていたある日彼は一人静かに山へと登り自らの信仰について深く考え込む時間を持ったこの瞬間おそらく彼は自分自身と向き合うことで本当の答えを見つけようとしていたのであろう年島地黙雷はいよいよ僧侶として正式に認められたしかしその道には困難も多かったそれまで浄土真宗への関心が薄かった多くの人が新しい時代への期待感から他宗派へと移る中で彼自身も浄土真宗をどのように広めるかという大きな責任を感じていたまたこの時期日本では明治維新という大変革も起こっておりその影響も無視できないものだった数年間多くのお寺や地域コミュニティで布教活動を行いながら人との触れ合いによって浄土真宗への理解を深めてもらう努力をした特筆すべきことに島地黙雷自身が執筆した書物や講話集も次第に評価されていった救済というテーマについて力強く語る中でその言葉には信者たちだけではなく一般市民からも共感される要素があった皮肉なことにこの普及活動によって彼自身が求めていた安寧と平和は次第になくなっていった年代になると日本全体で近代化と西洋化という大きな波が押し寄せていたその影響下でも黙雷は自らの信念を貫こうとしており内なる平和を求め続けたのであるこの時期には多くの仲間や支持者も現れ始め新しい生き方を模索する人との出会いによって自身でも気づいていないうちに新たな運動へと成長している姿を見ることとなる年という年それまで数十年もの間信徒や地域社会との関わり合いや著作活動など精力的に取り組んできた島地黙雷しかしその背後には身体的疲労と精神的苦悩それこそ過酷な布教活動によるストレスそれにもかかわらず彼の日常生活では微笑み絶やさず生涯不屈不撓とも言える姿勢で奉仕し続けていたそしてその年多忙な日から解放されるかのようについには永遠なる安息へ旅立つ決断をしたその死去後多くのみんなが涙しその功績について語り継ぐことになったしかし皮肉にも不在となった後でもなお島地黙雷への敬愛は消え去ることなく新たなる世代によって再評価され続けました今日では内なる平和という理念こそが今なお日本中多様なコミュニティーなどで共有され生き続けていますまた現在でも浄土真宗自体だけではなく大乗仏教全体への理解促進にも貢献していると言えるでしょう記録によれば生前この僧侶は多岐豊かな知識だけではなく人間性そのものでも周囲から強烈な支持と愛情受け取っていましたその影響力とは単純なる教学以上より高次元とも言える心の部分だった可能性があります今日でも日本各地のお寺では内なる平和の重要性について語り継ぎながら多様性受容する姿勢について思索していますそれこそ悲劇的とも言えるこの偉大な僧侶しかし同時には希望へ繋げたいと思わせます