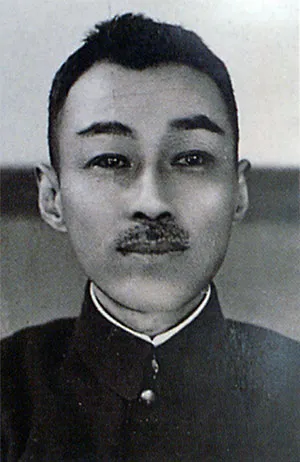

生年: 1922年

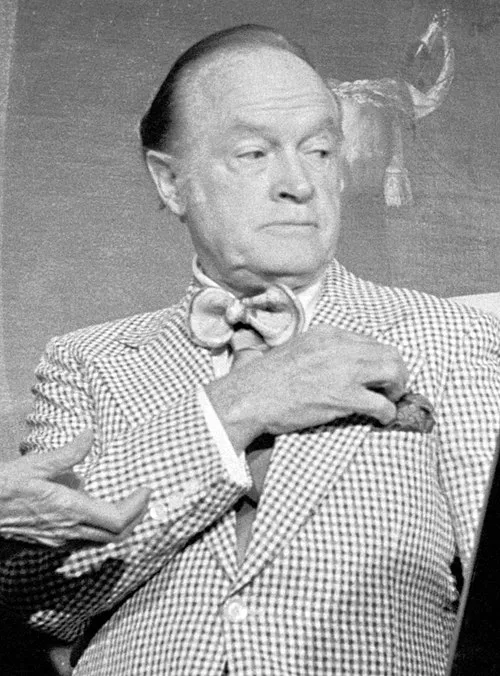

氏名: ヤニス・クセナキス

職業: 作曲家

没年: 2001年

年 ヤニス・クセナキス作曲家 年

ヤニス・クセナキス音楽の革新者

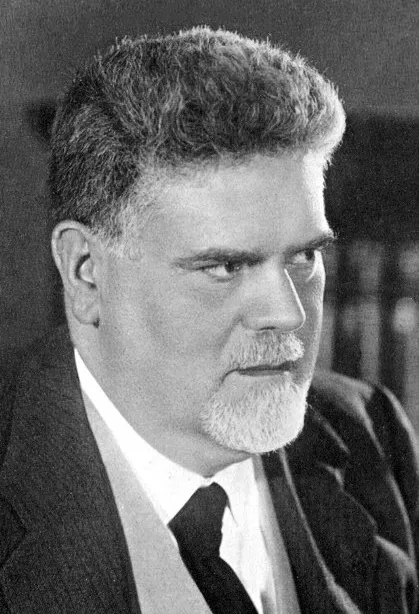

年ギリシャのアテネで生まれたヤニス・クセナキス彼は音楽界の常識を覆すような独自のスタイルと革新性を持つ作曲家として知られるようになったしかし彼の人生は単なる音楽的成功にとどまらず複雑な背景と深い哲学的思索が絡み合ったものであった

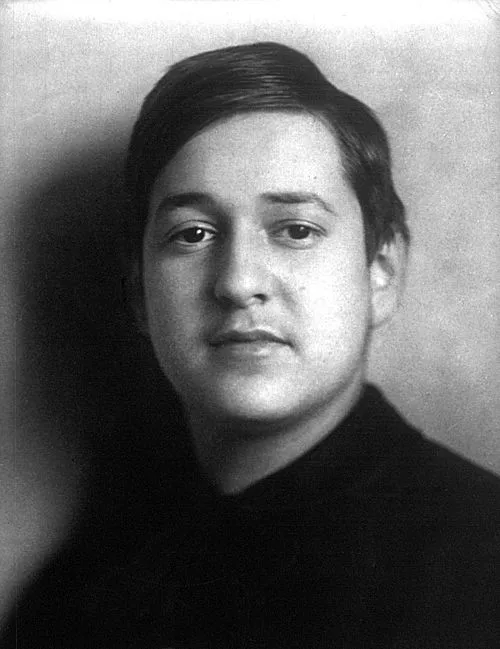

若き日のクセナキスは数学や建築に強い興味を抱いていたこの時期に培われた論理的思考は後の作曲活動にも大きな影響を与えた皮肉なことに彼が本格的に音楽に向き合うことになるきっかけは第二次世界大戦による混乱であった戦争が勃発すると彼はアテネからパリへ移住し新たな生活を始めることになる

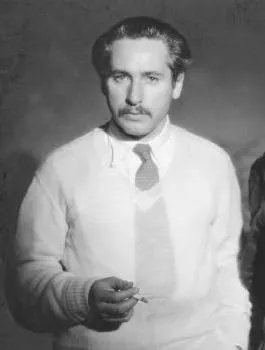

フランスでは現代音楽の先駆者たちと出会いその影響を受けながら自身のスタイルを確立していく特にダリウス・ミヨーやオリヴィエ・メシアンとの交流が彼には重要だったと言われているしかしそれにもかかわらずその後しばらくは厳しい日が続いた貧困と孤独感が交錯する中で自分自身とは何かという問いが常につきまとっていた

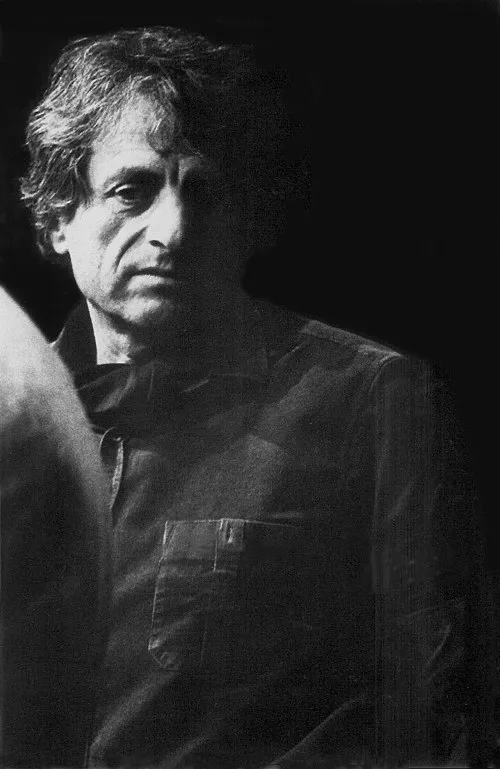

年代半ばになるとクセナキスは一気に注目を集めるようになるアポロンの長さという作品によってその名声は広まり始め多くの演奏家から求められる存在となったしかしこの成功にも関わらずおそらく彼自身には満足感というものが薄かったのであろうおそらくそれゆえ自身の創作活動にはますます実験的な要素が取り入れられていった

彼の作品には偶然性と構造という二つの概念がしばしば見受けられるそれこそが彼自身の日常生活や戦争経験から生まれたものなのだろうか例えばペルセポリスなどでは古代ペルシャ文明へのオマージュとも言える要素を見ることができる全体としても抽象的ながら聴覚体験として非常に強烈だったそれでもなお大衆から理解されない苦悩も抱えていたことでしょう

年代にはコントラストやエクスペリエンスのような作品でさらなる評価を得るその中でも特筆すべきなのは多様性への探求心であるこの時期多様な文化背景からインスピレーションを得て新しい試みに挑んだそしてその成果として多数のオーケストラ作品や室内楽曲など多彩なジャンルへの進出も果たした

皮肉にも一世代前まで現代音楽と言えば限りなく難解であったその流派やスタイルも多岐にわたり一部では聴いて楽しむものとは言えない状況だったしかしヤニス・クセナキスの場合その反対とも言えるアプローチで成功した点こそ評価されて然るべきだろう特定層だけではなく一般大衆へ向けても心情への訴求力という点でも独自性を放っていたからだ

最晩年まで活躍し続けた彼だったものの生涯最後の日には振り返りという概念も色濃く残っていたと言われている年日本時間月日この世を去る直前まで書き続けていた新作への期待感など人との会話で感じ取っていただろうそして今でもその影響力は消えるどころか増していると思われます

現在多く人によって語り継がれている様子を見るにつれ自身がおよそ年前に歩んできた道程について感じ取る機会も少なくないでしょうそのためか記憶と創造の重要性について再び考察する機会となりますまたその観点から見る限り日本でもこれほどまで幅広いレパートリーや表現方法へ挑む姿勢こそおおいなるヒントなのです

現代とのつながり

今日多くの場合クイックサービス形式とも称される簡潔さ重視型ミュージックシーン においてそれぞれ異なるバックグラウンド持ちながら共通する視点がありますそれゆえ今なお人間同士どんな形態にも結びついている意義がありますそしてこの理念こそ復活したフレーズとして人によって再構築されています例え話になりましたねご存知でしょうそれこそ近年リアルタイム配信プラットフォーム上で増えている各種デモンストレーション等とても気になりますね