2019年 - ハンガリー遊覧船沈没事故。

‹

29

5月

5月29

国連平和維持要員の国際デー:献身と平和の重要性

毎年5月29日、世界中で国連平和維持要員の国際デーが祝われます。この日は、紛争地で活動する平和維持部隊に敬意を表し、彼らの犠牲と貢献を称える重要な機会です。国連は1948年からこの活動を開始し、以来多くの兵士や民間人が任務に従事してきました。彼らは、人道的支援を行い、社会的安定を促進し、人権の保護に寄与しています。その背景には、第二次世界大戦後に再発した軍事衝突への対応として設立された「集団安全保障」の理念があります。この概念は、多くの国々が一つになって紛争解決に向かうことを目指しています。その成果として、様々な地域で平和維持ミッションが展開されており、それぞれ異なる環境や文化的文脈で活動しています。勝利の風:この地の名誉の旅新たな地平線へと進む各国部隊、その背後には希望と恐怖が入り交じった物語があります。青いヘルメットを被った兵士たちが立つ場所は、多くの場合、人々が苦悩する土地。しかし、その一歩一歩には、「もう一度、この地にも笑顔を取り戻そう」という強い意志があります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、その勇気ある行動は心に響き渡ります。例えば、1990年代初頭、ボスニア・ヘルツェゴビナでは激しい内戦によって多くの日常生活が破壊されました。この時期、多くの国連平和維持要員が派遣され、その中でも特に注目されたものとして「UNPROFOR」があります。この部隊は、人道支援とともに、安全保障区域を設けることで、市民たちへの保護策を講じました。夜明け前…暗闇から光明へ向かうその瞬間、それぞれ異なるバックグラウンドや文化から集まった兵士たちもまた、自分自身との戦いや過去との対峙があります。「私たちはただ命令通り働くだけじゃない。それぞれ自分自身にも誓っている」と語る彼ら。その思考は、一つひとつ確かな重みとなって未来への希望となります。こうした苦難も乗り越えながら、多くの場合これまでとは異なるアプローチで問題解決へ向かいます。そして、不安定な地域社会で力強さを示すことで、新しい共感や信頼関係も生まれてきます。現場では傷ついた人々との交流によって生まれる人間関係こそが、大切な力となることもあります。子供の思い出帳SOS(Save Our Soul)という言葉ほど痛切に響くものはないでしょう。子供たちは特別です。そしてそれだけ多くの場合無垢です。それゆえ、最前線で見聞きする衝撃的な経験から来る記憶というものは、大人より遥かに深刻です。「どうして大人達はいじめあうんだろう?」そんな純粋な疑問も抱えています。しかし、この子供達こそ次世代への架け橋でもあるため、「私たちが守らなくてはいけない」その気持ちもまた尽きません。過去数十年にわたり、多数存在した紛争地域では、一時停止された夢や失われてしまった未来への懸念について考える必要があります。それこそあまりにも多くの日常生活や無邪気さすら奪われてしまったためです。その瞬間、小さな手で握り締める心には何度でもリセットできるチャンスがあります。そしてそのチャンスとは、大人達自体によって作られる可能性も秘めています。 結論:さて勝利とは何なのか? しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それ単体として存在するのでしょうか?それとも土壌など様々なしっぽなど必要不可欠な部分なのかもしれません。またひょっとすると、それ自体次世代へ繋ぐ種になる可能性すら秘めているのでしょう。毎日困難な状況下でも互助精神など忘れず温め合える環境づくりにつながればと思います。そしてそれこそ私達全員当たり前じゃないならば正義という名冠せずとも成就できれば幸甚です。...

ナイジェリアの民主化の日:自由と権利の重要性

民主化の日は、ナイジェリアにおける政治的な変遷と人々の希望を象徴する重要な日です。1999年5月29日、ナイジェリアは軍事政権から民間政府への移行を果たし、新たな民主主義の時代を迎えました。この日、オルセグン・オバサンジョ大統領が就任し、20年間にわたる軍事統治の終焉が宣言されたのです。それまでのナイジェリアは数々のクーデターと暴力によって揺れ動き、人々は自由や権利を奪われていました。民主化の日は、そんな暗い歴史から脱却し、国民が自らの手で未来を切り開くことへの第一歩となったことから特別な意味を持ちます。勝利の風:この地の名誉の旅その日の朝、カラフルな衣装に身を包んだ人々が街に溢れ出し、小道には赤や緑、白など鮮やかな色彩が広がりました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、多くの人々が期待感で胸を膨らませていました。「ついに私たちにも自由が訪れる」と口々に語り合う声。その瞬間、その空気には勝利と希望という名のお祭り騒ぎが漂っていました。夜明け前…しかし、その光景とは裏腹に、この道程には多くの試練と苦難もありました。1970年代から続いた軍事政権下では、人権侵害や不正選挙など数多くの問題が山積みでした。国民は忍耐強く耐えてきました。そして、その夜明け前、一筋の光明として現れた改革者たち—彼らこそ、民主主義への道筋をつける役割を果たしました。子供の思い出帳若者達もまた、この瞬間に夢中になりました。「僕は大統領になる!」そんな大きな夢描いていた少年時代。その頃から教育機会も少なく、不安定だった生活環境。しかし、それでも彼らには「いつかこの国も変わる」という確信めいたものがあります。母親や父親から「諦めないで」と励まされながら育った彼らは、自分自身でも変革者になれるという信念を抱いています。新しい息吹:政治的覚醒1999年以降、多くものすごい進展があります。選挙制度改革や市民参加型政策など、多様性豊かな意見交換によって形成された新しい政府体制。しかし、このプロセスには一筋縄では行かない側面もあることも否定できません。不正選挙や腐敗問題など、新旧勢力との葛藤はいまだ続いています。この闘争こそ、生き生きとしたデモクラシーへの道程なのです。魅惑的な夕焼け…夕暮れ時、人々は集まり議論します。「私達には未来があります!」それぞれ心にも思うところがあります。しかし、不安定さゆえ時折顔を見るその表情には影さえ感じ取れることもあります。その夕焼け越し、一緒に語ることで、人々はいっそう絆で結ばれているようでした。そして次なる一歩へ…Nigeria's democratic journey is not without hurdles, yet it is a collective effort to rise above the shadows of its past. The traditions and values that form the bedrock of Nigerian society continue to inspire hope for future generations. The laughter of children playing in vibrant streets echoes through the air, a reminder that they are the architects of tomorrow. As we reflect on what democracy truly means, we must ask ourselves: What does it mean to be free? Is it merely the absence of chains or is it also a sense of belonging and purpose?The Call for Unity: A Collective StrengthThe beauty of democracy lies not just in governance but also in unity—a lesson from Nigeria's past...

こんにゃくの日 - 日本の伝統食を楽しむ

こんにゃくの日は、毎年10月の第3土曜日に祝われ、日本の伝統的な食文化とその健康的な側面を讃える日です。この日が選ばれた理由は、元々江戸時代から愛され続けてきたこんにゃくが、その特異な製造方法や栄養価の高さから、特別な存在として認識されてきたためです。実際、こんにゃくは「食物繊維」の宝庫であり、低カロリー食品としてダイエットにも利用されています。さらには日本各地でさまざまな料理に使われ、その地域独自の味わいを生み出しています。粘り強さを象徴する:こんにゃくの歴史と風味こんにゃくは、おそらく平安時代に中国から伝わったとされています。その後、日本独自の栽培技術や調理法が発展し、江戸時代には庶民にも広まりました。特に関東地方では「板こんにゃく」、関西地方では「しらたき」として親しまれ、多様な食文化を形成してきました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように、日本人はこの独特で滑らかな食感を持つこんにゃくと共存してきたと言えるでしょう。夜明け前… 古代日本への旅路古代日本では、山間部で取れる蒟蒻芋(こぶ)の根茎から作られるこの食品は、一種の滋養強壮剤とも考えられていました。神社や仏閣でも使用されることが多かったため、その神聖視された側面もあります。「これこそが生命力だ」と感じる瞬間、それは昔ながらの人々の日常生活にも密接に結びついていたのでしょう。子供の思い出帳:家庭で楽しむひと皿家族団欒と言えば、煮物やおでんなど温かい料理が思い浮かびますよね。その中でもいつも登場するお馴染みさん、それこそが「こんにゃくだ」と言っても過言ではありません。薄切りされた白っぽい色合いや弾力ある食感が、お箸で掴む度に家族全員を笑顔にさせる要因となります。その瞬間、「これぞ家庭料理」と心底思うことでしょう。そしておばあちゃんから教わったレシピ通りに煮込まれた一品には、一緒になって過ごした時間と思い出が詰まっています。健康への道しるべ:今も変わらぬ役割近年では健康志向のおかげで再評価されているこの食品ですが、日本だけではなく世界中でも注目されています。例えば韓国料理にも利用されるなど、多様性があります。また、「Konjac」は海外でもスーパーフードとして人気を博し、その需要も高まっています。このことによって、現代人もまた自然素材への回帰という流れへ意識的になっているのでしょう。勝利の風:未来へ受け継ぐ美味しささて、このように豊かな歴史と文化背景を持つ「こんにゃく」。その存在意義とは何でしょうか?"ただ美味しいだけじゃない"という点。それは私たち自身の生活習慣や健康状態とも深いつながりがあります。そして、この日のイベントやアクティビティーによってさらに多くの人々へその魅力を伝えて行こうという動きがあります。しかし、この伝統的な食材によって築かれた知恵は果たしてどこまで受け継ぐことができるのでしょう?それとも新しい形へ進化してゆくだけなのか… 哲学的問い:"何故我々はこんなにも長き間『物』との関係性を保ち続けているのでしょう?それとも単なる習慣なのか、新しい発見なのか…" ...

出来事

2015年 - 口永良部島の新岳が噴火。噴火警戒レベル制定後初めて、最高レベルである噴火警戒レベル5が発表される。

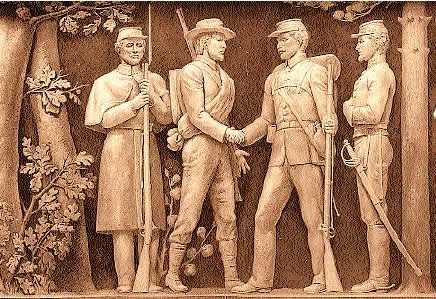

2004年 - ワシントンD.C.の第二次世界大戦記念碑の除幕式。

1996年 - イスラエル初の首相公選でリクードのベンヤミン・ネタニヤフ党首が当選。

1993年 - 元山で北朝鮮によるミサイル発射実験。

1991年 - エリトリアがエチオピアからの独立を宣言。1993年に承認される。

1990年 - ボリス・エリツィンがロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の初代最高会議議長に就任。

1985年 - ヘイゼルの悲劇。ブリュッセルのエゼル競技場で、サポーター同士が暴徒化し死者39名を出す大惨事に。

1982年 - ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が、ローマ教皇としては初めてイギリス国教会のカンタベリー大聖堂を訪問。

1981年 - 京都初の地下鉄・京都市営地下鉄烏丸線が開業。

1974年 - 大阪市営地下鉄谷町線の都島駅 - 東梅田駅間が開業。

1973年 - 日本の増原惠吉防衛庁長官が内奏時の昭和天皇の発言を漏らしたことが政治問題化し、辞任。(増原内奏問題)

1966年 - 中国・清華大学附属中学校の学生が初の紅衛兵を結成。

1961年 - 東京都晴海で国際ロータリークラブ大会が開催。国内1万6000人、海外から7000人が参加。

1961年 - 青森県八戸市で放火による火災。台風4号によるフェーン現象もあり市街地に延焼、死者4人、全焼家屋707戸を出す被害。

1954年 - 第1回ビルダーバーグ会議が開会。

1953年 - エドモンド・ヒラリーがシェルパのテンジン・ノルゲイとともに、エベレストに世界初登頂。

1948年 - 国際連合休戦監視機構を創設。

1945年 - 第二次世界大戦・日本本土空襲: 横浜大空襲。

1943年 - 第二次世界大戦・アリューシャン方面の戦い: アッツ島の日本軍守備隊が米上陸軍の攻撃で全滅し、アッツ島の戦いが終結。

誕生日

死亡

2024年 - 笑福亭智六、落語家(* 1979年)

2021年 - B・J・トーマス、歌手(* 1942年)

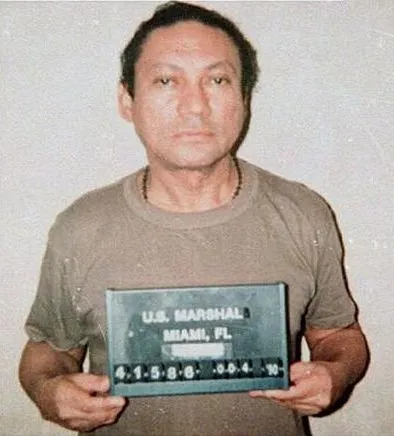

2017年 - マヌエル・ノリエガ、パナマの国家元首(* 1934年)

2014年 - カールハインツ・ベーム、俳優(* 1928年)

2012年 - 新藤兼人、映画監督、脚本家(* 1912年)

2010年 - デニス・ホッパー、俳優(* 1936年)

2006年 - 鶴ヶ嶺昭男、元大相撲関脇、年寄14代井筒 (* 1929年)

2004年 - アーチボルド・コックス、アメリカ合衆国訟務長官(* 1912年)

1997年 - ジェフ・バックリィ、シンガーソングライター(* 1966年)

1996年 - 美ち奴、芸者、歌手(* 1917年)