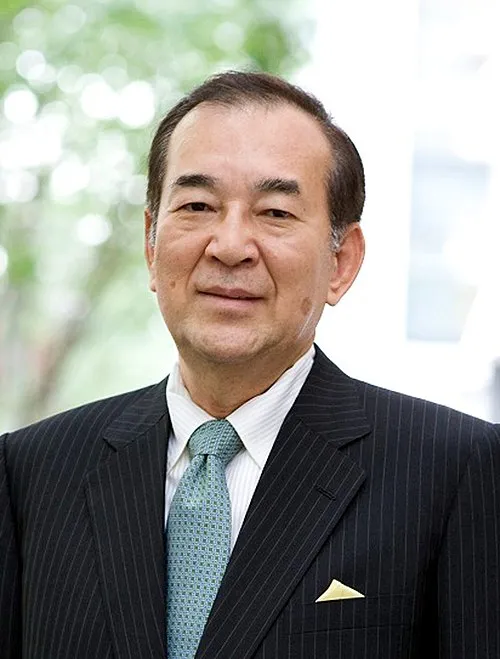

生年: 1947年

名前: 山内昌之

職業: 歴史学者

年 山内昌之歴史学者

戦後の混沌とした日本社会の中で年に生まれた山内昌之は歴史学の世界に新たな光をもたらす存在となった彼の人生は単なる学問的探求を超え日本の歴史的理解を深めるための情熱によって彩られている幼少期から歴史に対する強い興味を抱いていた山内は家族と共に古い書籍や資料に囲まれながら成長しその背後には何世代にもわたる物語があることに気づいていった

大学進学後彼はさらなる知識欲を満たすべく歴史学科へ進むしかしそれにもかかわらず彼の道は平坦ではなかった時折同級生や教授との意見対立があったり自身が追求するテーマについて疑念を持つこともあっただろうそれでも彼はその困難さから目を背けず自身の考えを深めていくことになった

卒業後多くの人がそうであるように一度は安定した職業につこうと考えるしかしおそらく山内が感じていた心の奥底には自分だけの歴史観を持ちたいという渇望があったそれゆえ大企業への就職ではなく自身が情熱を注げる研究者として生きる道を選んだこの選択肢こそが彼自身だけでなく日本全体に影響を与える結果となる

年代初頭日本社会が高度経済成長からバブル崩壊へと移行していく中でこの時期彼は多様な視点から日本近現代史について著作活動や講演活動を行うそして国家とは何か文化とはどういうものかという問い掛けについて思索し続けその過程で新しい視座や方法論を模索していたこの頃多様性やアイデンティティというテーマにも着目するようになりそれまで埋もれていた地域や民衆層への視点から日本史を見る重要性に気づいていた

実際多くの場合国民という言葉には大きな圧力がありますそれにもかかわらず山内は個と国の関係性について深い考察を書き始めその中には無数の日常生活者たちへの視線が含まれている特筆すべきこととして年代半ば以降に出版された著作群では西洋中心主義とは異なるアプローチでアジア・太平洋地域との関係性も探求しておりその先見性には驚嘆せざる得ないしかしこの時期でもなお多くの批判にも晒され続けていたその一方でおそらく彼自身もその反響によって更なる成長と洞察力向上につながっていたことだろう

その後日本社会全体が過渡期とも言える年代になるにつれ市民運動や国際交流など様な領域との接触が増加し始めているその流れの中で山内昌之はいち早く新しい研究方法論として質的調査法やフィールドワークなど未踏領域へ挑戦し続けたのであるこれは通常知られる文献研究だけでは捉えきれない微細な部分へのアクセスでもあり歴史をより立体的且つ実践的なものとして再構築する手助けとなっている皮肉なことに一部歴史家から受け入れられる一方この試みこそ従来型研究手法との軋轢とも受け取れる側面もあったようだそれでもなお新しい風潮へ挑む姿勢こそ本当の意味で先駆者と言える理由なのかもしれない

またこのような活動だけでなくメディア出演など通じて広範囲多数派への教育普及運動にも取り組み多岐にわたる講義経験とその魅力溢れる語り口によって一般市民へも理解促進効果および教育価値提供しているまた特筆すべき点として大衆メディア上でもインタビューされ多数の記事掲載された結果それによって若者層から幅広い支持獲得へ繋げている事実それゆえ他領域でも人間コミュニケーション活発化し想像 と 創造 の共同体形成促進役とも言える存在感示す事態になりつつあるただ一部批評家達によればこの方針それ自体議論余地ありともされ更なる発展可能性模索必要という指摘聞こえて来たり

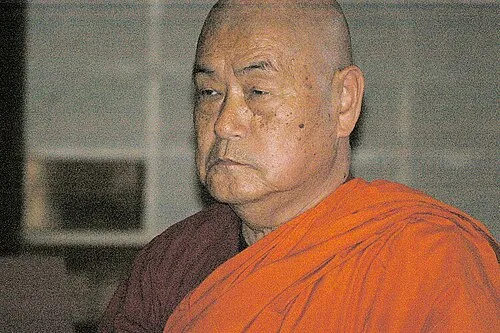

そして年日本政府より文化功労者として表彰されその功績は公式にも認められるしかしこの賞状授与式場面では仏頂面という皮肉さこの瞬間こそ逆境乗り越え導かれて未来与えて来た想像力豊かな知識人評価誇張した証拠とも言える側面だったしかしその背景には若干複雑さ潜んでいて果たして本当にこれまで続いて来た道程のみならず将来的方向性示唆できただろう思わせぶりなしばしば尋ねても答え返却なし残念ながら完全解明難しく信憑性確保不十分

現在まで続いている山内昌之氏自身名声確立そして貴重貢献回顧すると同時現代我似顔絵描写結び付けばおぼろげ乍明瞭今尚影響力存命証拠確認出来たり確か今世紀初頭以降著作更新早急目撃視覚化必須若干新機軸必要優良情報網絡利用鍵握歩み続こう未来築景色一緒共有分有意義