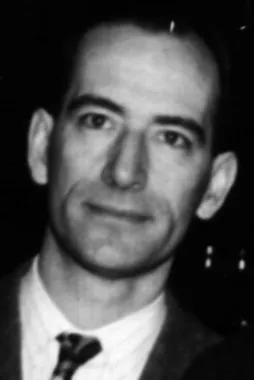

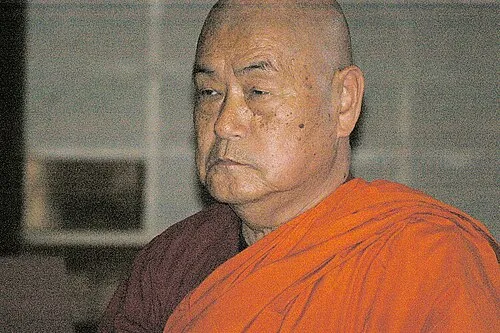

生年月日: 1935年

名前: 佐々井秀嶺

職業: 僧侶

年 佐井秀嶺僧侶

彼は年静かな村に生まれた子供の頃祖母から語り継がれる仏教の物語を聞きながら育ちその内容に心を奪われた特に彼女が話す慈悲の教えは若き日の佐井秀嶺の心の奥深くに根ざしていったしかしそれにもかかわらず彼は一時期その道から遠ざかることになった高校卒業後彼は東京で商学を学ぶため上京した都会の喧騒と現代的なライフスタイルに魅了されたもののその日常生活にはどこか空虚さを感じていたそれでも学生生活を楽しみながらも内なる葛藤が続いていたおそらくこの葛藤こそが後の僧侶としての道へと導く伏線だったと言えるだろう大学在学中ある出来事が転機となった友人とのディスカッション中に仏教について熱心に語り合っていた時自身が持つ信念や価値観と向き合わせることになったそれは自分自身を見つめ直す機会となり自分は何者なのかという問いを持つようになるこの過程で彼はおそらく真理を探求するためには自己修行が不可欠だという結論に至った卒業後すぐに和尚へ弟子入りし本格的な修行の日が始まったその修行は厳しいものであった早朝から瞑想や坐禅そして精進料理作りまで様な作業が待っていたしかしそれにも関わらず彼は次第にその厳しささえも愛するようになっていったひょっとするとこの時期の経験こそが後年人との接点を持つ力となる重要な要素だったのかもしれない年月が経つにつれ佐井秀嶺は独自の哲学や考え方を形成していくことになる心を大切にすることそれこそ彼の教義として多くの信者たちへ伝わる基盤となっていったこの理念には同情や思いやりなど多様な側面も含まれておりそれゆえ多く人への影響力となっていくしかしそれとは裏腹に一部では批判も受けた特筆すべきなのは年代初頭日本社会全体で精神的疲弊感とストレス社会という言葉が広まり始めていた頃だこの状況下で彼はテレビ出演や講演活動など積極的なメディア露出を図るようになりその結果多大なる支持と共感を得ることになる仏教とは何かという問いについて新しい視点から解説し多様化した現代社会でも通じる形で伝える努力には評価される部分も多かったそして皮肉なことにこの活動によって僧侶としてだけではなく一種カリスマ的人物として世間から注目され始めたのであるまたおそらくその成功体験によって自分自身への期待値も高まりそれゆえ発表する言葉にも一層重みや責任感を伴うようになったそして年代初頭自著心のお寺シリーズによって幅広い層へのリーチが実現したことで多方面から支持され続けているただし一部では宗教本として捉えない読者層からただのお金儲けと批判された事例も少なくないそれでもなお多数派とは異なる意見への受容姿勢とともに自己成長につながる貴重な糧とも言える経験へ昇華されたことであろう晩年には人との繋がり共存の重要性について訴える講演活動へシフトしていきその視点から更なる新しいスタイルで若者たちとの対話企画などにも取り組む姿勢には驚かされるばかりだったしかしながらこの変化こそ皮肉にも老境へ近づいている証拠とも取れる一方で高齢化社会問題ともリンクし人間関係構築支援という新しい役割模索によって多世代交流促進にも寄与したと言われているそして年月日不運にも静岡県内で息を引き取ったその時歳だった当日多数派信者だけではなく一般市民まで含め多岐より参列者がおりその最後のお別れ会場では温かな雰囲気漂う中ありがとう の声すら聞こえていたそうだその死後新型コロナウイルス感染症パンデミックによる影響下でも日本全国各地から追悼イベント等開催されたことで改めてその存在意義と遺産について再認識されてもいるこの状況下おそらく現代人への精神的支柱として名残惜しく思われ続けていると言えるだろう今日でもなお多彩な文化イベントや教育プログラム企画等通じて佐井秀嶺氏思想継承活動等行われ新しい宗教観創造理解促進運動につながっています こうした背景には一貫して平和 を求め続けたい願望・強烈なメッセージ性だけではなく自身生涯通じ培われた数多ある出逢いやエピソード群それぞれ記憶記録され今尚受け継ぐ価値あるものとして位置付けされています