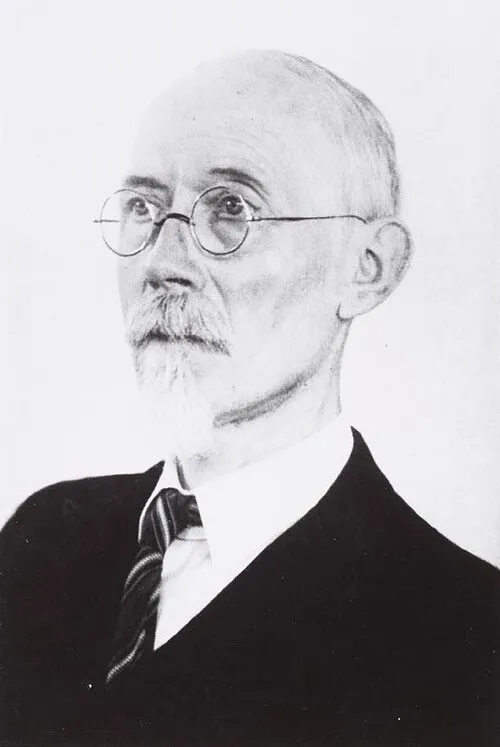

生年: 1885年

氏名: 山村耕花

職業: 日本画家、浮世絵師、版画家

死年: 1942年

山村耕花 近代日本の画家の物語

年静かな山間の町に生まれた彼はその名を耳にすることも少ないかもしれないしかし彼の描く絵には深い情熱と独自の視点が宿っていた幼少期自然と共に過ごしその美しさを愛でる心を育んだ彼はおそらくその後の画業に大きな影響を与えることとなる

若い頃から芸術への興味が強かった山村は特に浮世絵や日本画への関心が高まっていった彼はまず伝統的な技法を学び始めるしかしそれにもかかわらず単なる模倣者として終わることなく自身のスタイルを追求する道へと進む決意を固めた彼は色彩や構図において新しい試みを行い自分自身の感性と向き合うことで自身だけの独特な表現方法を模索していった

年代初頭日本は急速な西洋化によって変貌していたその中で彼は浮世絵師として活動し始め多くの作品を発表したが皮肉なことにその時代背景から受けた影響も大きかった伝統的な価値観と現代的な流行との狭間で揺れ動きながら新しい時代への橋渡し役となろうとしていた

山村耕花が本格的に注目されたのは年代になってからだった当時多くの日本人アーティストたちが国際舞台で評価されつつあったある展覧会では彼の作品が多く人によって称賛され新しい浮世絵として紹介されることになるそれにもかかわらず商業主義とは一線を画した彼は自身が信じるアートスタイルへの執着心から逃れることなく創作活動へ励んだ

またこの時期には自身独自の版画技法も確立したこれによって多様性豊かな作品群が生まれ多くのお客様やコレクターたちから注目されていったしかしその成功とは裏腹に私生活では孤独感や不安感とも戦う日だったと言われているこのような状況下でもなお美術界へ対する情熱と期待感は失われず大切な存在である芸術という媒体によってそれら全てを書き留め続けたのであろう

年その人生は幕を閉じたその死去以降年以上経った現在でも一部では再評価が進んでいるものの多くの場合埋もれてしまっているしかしながら一部愛好者や研究者たちはどうしてもっと早くこの才能に気づかなかったと悔いる声も聞こえてくるこのような状況を見る限りおそらく将来的にはより広範囲でその名前や作品について再び語り継ぐ必要性すら感じざる得ないだろう

現在見る私たちには理解できないかもしれない当時特有の日常風景それらすべてが何十年後にも続いているまたこの素晴らしいアーティストのお陰で日本文化そのものへの再考察へ誘われている気さえするそして実際このようなクリエイティブシーンへの貢献度合いこそ本来忘れてはいけない重要事項なのでは

もちろんこの言葉通りになれば良いと思いつつ最後まで信念貫いた姿勢こそ最も称賛されるべき点なのかもしれませんねそれでもなお美術界および社会全体にはまだまだ持続可能性という観点から見逃せない問題抱えている今日この頃また歴史上偉大なる人物達について振り返ればそれぞれどんな思いや葛藤持ちながら歩み続けていたのでしょうか結局それこそ皆様方自体にも影響及ぼすでしょう