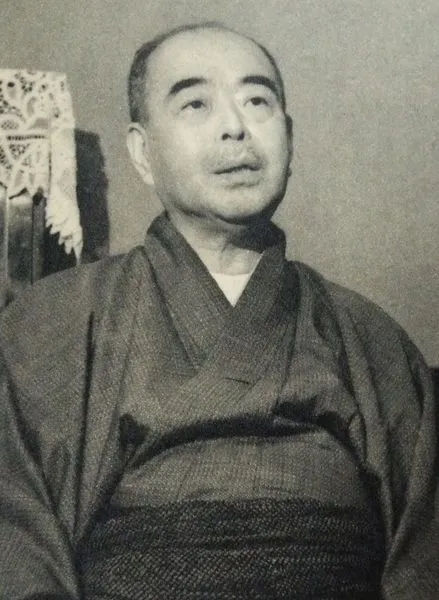

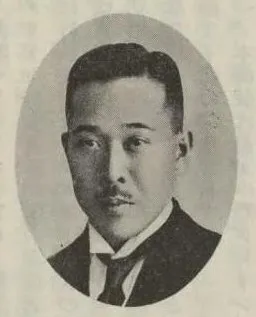

生年: 1891年

氏名: 山本卯太郎

職業: 橋梁技術者

死年: 1934年

年 山本卯太郎橋梁技術者 年

明治時代の終わり年山本卯太郎は日本の地に生を受けた彼の誕生は静かな村に響く小さな音楽のようだったが彼が成し遂げる偉業は国を大きく変えることになる幼少期から鉄道や橋に魅了されその中で夢を育てていった将来の技術者として彼の心には強い情熱が燃えていた

しかしその情熱が実を結ぶまでには多くの試練が待ち受けていた若き日山本は技術者としてのキャリアをスタートさせるため日本国内外で学び続けた特にアメリカで新しい橋梁技術について学んだことはおそらく彼にとって転機となったこの経験によって得た知識は後日本国内で数の橋梁設計に活かされることになる

帰国後彼は日本全国で数多くの橋梁プロジェクトに参加するしかしそれにもかかわらず初めて設計した橋が完成した際多くの人から批判的な意見も寄せられた果たしてこれが本当に安全なのかその疑問は彼にとって重荷となり一時的な挫折感を与えたしかしこの困難も山本卯太郎には逆境克服への道となった

それから数年後年という年まで山本卯太郎は数多くの重要なプロジェクトを手掛けその名声はいよいよ高まっていった皮肉なことに自身が設計した名作南紀白浜大橋が完成する頃には多くの人から絶賛されその存在感は確固たるものとなったその優雅さと強度は多くのお手本とされた

議論にも関わらず彼自身も技術革新について考える姿勢を崩さず新しい材料や施工方法へ挑戦し続けたその挑戦心こそが日本土木史上でも光り輝いている要因ではないだろうかまた持ちつ持たれつの精神で若手技術者への指導にも力を入れ新しい世代への道筋も作っていた

しかしこのような栄光の日も長続きしない運命だった年山本卯太郎という一人の偉大なる技術者がこの世を去ったその死によって日本土木界には一つ大きな穴が開いたそれにもかかわらずその遺産や理念はいまだ現代にも受け継がれている多様性と革新こそ日本土木界発展への鍵なのだと言われている

今日では長野県や東京都内など至る所で目撃される美しい橋梁群それらすべてには山本卯太郎という名工による影響力や精神性が息づいているまた新しい世代による再解釈された作品群でもそのエッセンスを見ることでき人の日常生活に密接につながりながら新しい景観となって残り続けている