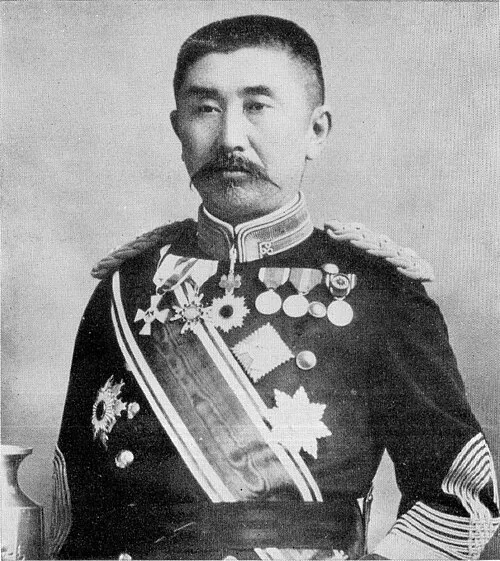

生年月日: 1850年(嘉永3年5月6日)

死去年: 1918年

職業: 政治家

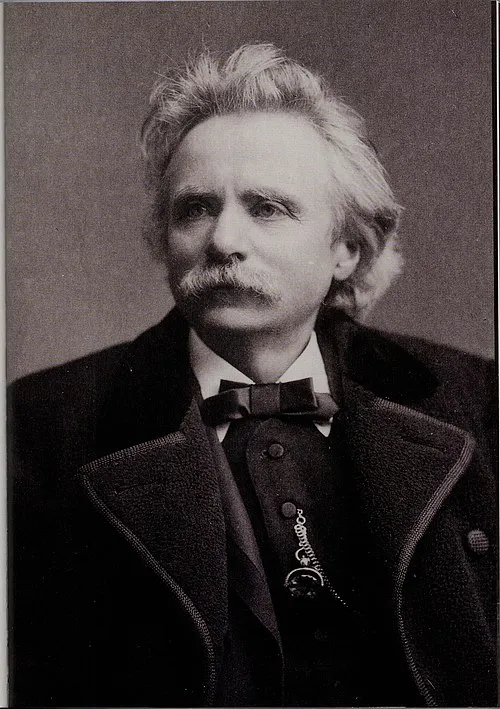

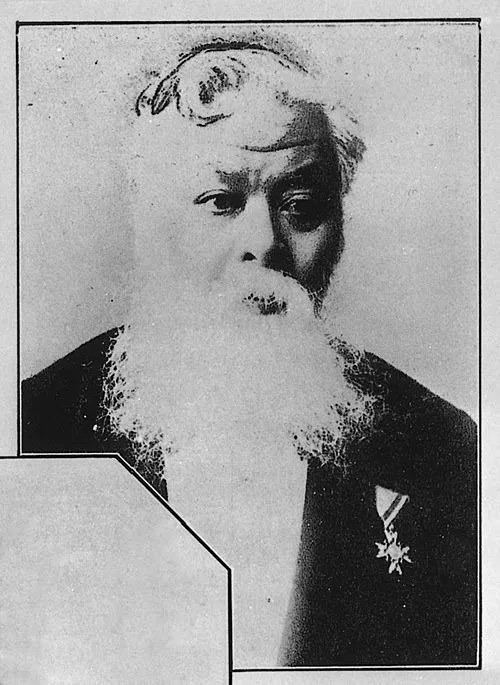

名前: 大浦兼武

年嘉永年月日 大浦兼武政治家 年

年月日江戸時代の日本に生まれた大浦兼武は後に激動の時代を迎えることとなる政治家であった彼の誕生は当時の日本が内外から多くの影響を受けている最中でありその影響は彼の人生にも色濃く反映されることになる

幼少期大浦は父親から薩摩藩士として教育を受け地元の藩校で学びながらその才能を開花させていった少年期には特に歴史や哲学への興味が強くその知識欲が後の政治活動に大きな影響を与えることになるしかし彼が成長する過程では日本全体が幕末という な状況に直面していたため大浦もまたその渦中に巻き込まれる運命となる

年明治維新によって新しい政府が樹立されると大浦もまたその変革に加わることになるしかしそれにもかかわらず新政府内部では様な対立や意見の相違が存在しており大浦は自身の信念と藩士としてのアイデンティティとの間で葛藤する日を送った皮肉なことにこの時期こそが彼自身が政治的理想を追求する転機となった

年日本国内外から寄せられる圧力と期待によって新たな政策や法律制定への道筋が求められていた大浦はその一翼として中央集権化の推進派として活躍し始めるしかしこの取り組みには多くの賛否両論も伴い一部からは権力集中として批判されることもあったおそらくこの時期こそ彼自身最大限に苦悩した瞬間だっただろう

それから数年後年には明治憲法施行という歴史的瞬間を迎えたこの憲法制定は日本国民に新しい形態で政府への参加を促すものであり大浦もこのプロセスには深く関与していたその努力によって新たな国家体制への道筋をつけたものと思われるしかし議会制民主主義など新しい試みには賛否両論ありその一環として議会内でも熾烈な討論と対立が続いていた

年代初頭大浦兼武はついに政界引退へと舵を切り始めたそれまで培ってきた経験と知識によって多くの後輩たちにも指導的役割として関与し続けていたその教え子たちは数の重要ポジションにつき日本政府内で数多くの改革案や法律制定について議論し合うようになったしかしながらこのような温故知新とは裏腹にその頃日本社会では再び戦争への道へ進もうという雰囲気が高まっていたため大浦自身心中複雑だったことであろう

年生涯歳という長寿を全うした大浦兼武その死去はいかなる世代にも影響力ある人物だけあって多く人から惜しまれながら告げられたそして今なお彼について語り継ぐ者がおりもし現代にも生きていればどんなビジョンを描いただろうかと考えさせられるほどだ皮肉なのは彼自身成立させようとした社会制度とは裏腹になぜかそれ以降日本社会ではさらなる混乱へ突入してしまったことである