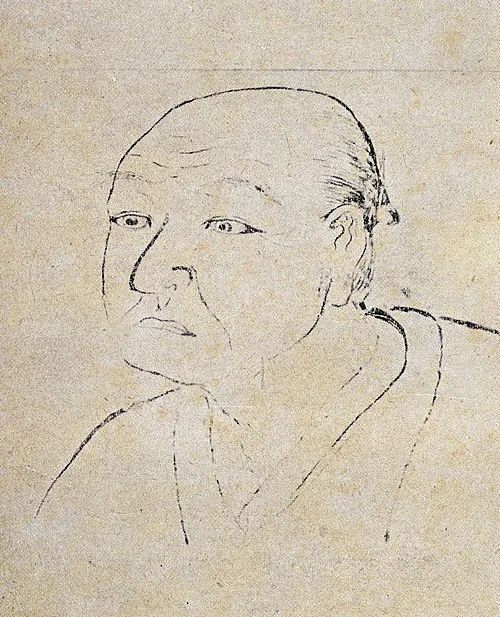

生年: 1670年(寛文10年4月28日)

死亡年: 1736年

職業: 儒学者

出身地: 日本

年寛文年月日 伊藤東涯儒学者 年

江戸時代寛文年の春伊藤東涯が誕生した彼の出生地は今の愛知県にあたるがその後の人生は学問と哲学に捧げられることになる幼少期から彼には類まれな才能がありその才覚は周囲からも注目されていたしかしそれにもかかわらず当時の社会状況や教育制度には限界があり若い彼は数の困難を乗り越える必要があった思春期を迎えた頃東涯は儒学に出会うその教えは彼に強い影響を与え生涯の師となる存在を求めて旅立つ決意を固めた紀州藩や京都などで様な師から教えを受ける中で彼自身もまた多くの弟子たちに教えを広めていったこのようにして彼は儒学者として名声を得ることになる皮肉なことに明晰な思想家である東涯もまた人間的な苦悩から逃れることはできなかった特に自身の信念と世俗との対立について悩み続ける日だったと言われている例えば君子とは何かという問いについて考える度に多くの矛盾と向き合わざるを得ない場面も多かっただろうしかしおそらくこの葛藤こそが彼独自の哲学や思想体系へと繋がっていった年になるとついに伊藤東涯は孟子の研究書孟子註解を書き上げその内容によって広く認知されるようになったこの著作では儒教的価値観だけでなく自身の日常生活や経験にも基づいた深淵なる洞察が盛り込まれており多くの人から称賛されたただしこの成功にも関わらず一部では反発もあったというそれでもなお学問とは自己修養であると信じ続け自身の日課として勉強し続けた年西暦年月日この世を去った伊藤東涯だが彼が残した思想や著作は現在でも評価され続けている例えば一部では東涯は日本儒学界への大きな足跡として捉えられているそしてその影響力はいまだ色褪せない当時親しまれていた地域社会では多くの人が今なお教養を求めその根源となった人物として語り継いでいる近代以降日本社会全体がおおきく変貌する中でも人の日常生活には依然として儒教的価値観や倫理観が浸透しているそれゆえ東涯の名前こそ忘れ去られたかもしれないもののその考え方や理念はいまだ私たちの日常生活にも影響を及ぼしているとも言えるだろうそのため一見すると古びた思想であるようにも思えるこれらも新しい視点から再評価され始めているという現実がありますまた現代日本では心情や道徳観念について議論される際多くの場合その背後には古典的な価値観特に伊藤東涯など先人達によって築かれたものがありますその意味でも歴史的意義だけではなく生き方そのものまで見直す動きへとつながっていますこのような流れを見るにつけ思想というものには世代間で受け継ぐべき重要性があるとも感じさせられる最後まで生徒への愛情深さと研鑽への情熱を失わず自分自身もまた不断努力不変すなわち自己啓発に励んだ伊藤東涯その足跡こそ永遠なる財産なのかもしれませんそして現在でも私達一人ひとりへ影響与えていてこの江戸時代初期より脈打つ思索する文化それこそまさしく伝統と言うべきなのです