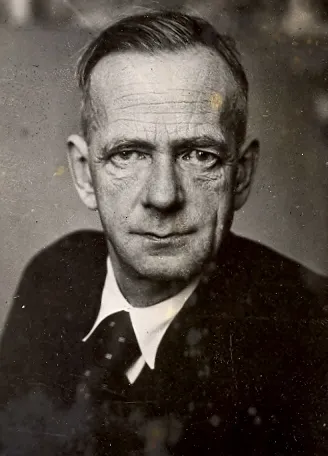

名前: 山路閑古

生年: 1900年

職業: 化学者、俳人、古川柳研究家

没年: 1977年

山路閑古化学者から俳人へ古川柳の研究者

年ある寒い冬の日に彼は日本の小さな町で生まれた山路閑古という名のこの少年は周囲の自然や人に触れる中でやがて独自の感性を育んでいく学校では科学に興味を示しそれが後の化学者としての道を歩むきっかけとなるしかしその一方で文学への情熱も秘めていた彼は詩を書くことが好きだった

大学時代彼は化学を専攻したがこの選択肢には背景があった家計が厳しく経済的な理由から安定した職業につく必要があったためだそれにもかかわらず彼は自らを文学的な探求から完全には切り離すことはできなかったその結果化学と文学という二つの世界でバランスを取りながら生活することになる

博士号取得後山路は大学教授として若い学生たちに教える傍ら自身でも俳句を書き続けたしかしそのキャリアには挫折もあった教授として名声を得る一方で一部では科学者として成功することが最優先とされる風潮に苦しんだのであるこのような状況下でも彼は文芸活動を止めず新しい俳句表現方法について常に模索していた

皮肉なことにこの二つの側面科学と文学が交わる瞬間こそ彼自身の成長を促す要因となった自ら研究した化学物質と自然現象との関連性について考察することで新しい視点から俳句を書くようになったそれによって彼の作品には他とは異なる深みや緻密さが生まれたのである

古川柳への情熱

年代初頭になると山路閑古は古川柳研究家としても名声を得始めたしかしそれまで知られていなかったこの形式への探究心には意図的な思惑があった特に若手俳人や詩人たちとの交流によって自身だけではなく新しい文化的価値観を創造する場となっていたこの過程で彼自身もまた多くの刺激を受けているそのためおそらく古川柳への興味はいわば自己探求とも言える旅だった

新しいスタイルと視点

山路閑古による古川柳の記事や講演会ではその独自性について語られることもしばしばだった伝統とは過去だけを見るものではなくそれに対してどう向き合うかという未来志向でもあると述べ多くの聴衆から共感される瞬間も多かったそれにもかかわらず一部から保守的すぎると批判される場面もありましたしかしながらその姿勢こそ実際には革新的だと言える部分なのかもしれない

また言葉選びについても非常に慎重だったようだ言葉とは魔法ですそれによって心情や風景さえ変わりますその思い出深いフレーズは多くのファンへ影響力を持ち続けているまたこのような言葉遣いや美意識こそ日本文化そのものにも通じているのであろうと思われます

晩年と遺産

年この偉大なる思想家・作家・科学者がこの世を去った時多くの記事で偉大なる知識人と称賛されたそして今日でも尚その影響力は消え去ってはいない当時多忙だった教授生活によって積み上げた経験や知識はいまだ多方面で語り継ぐ価値がありますそれゆえもっと早く知り合えていたならというファン心理にも共鳴しますね

さらに興味深い点として故郷に根ざした作品群です最後まで地元愛土着文化について考察し続け自身のみならず後世へ残そうとした姿勢は今なお敬意され続けています一部評論家によればその作品群こそ日本社会全体への警鐘とも取れるという分析も存在しますこのように強烈かつ豊かなメッセージ性だからこそ多様性溢れる文化環境形成へ寄与していると言えるでしょう

現代との関連性

は現在どんな形態となり評価されているのでしょう社会情勢変動など影響しづつある昨今本当に直結しています一例挙げれば新世代アーティストにインスパイアされた表現方法と呼ぶべき流行傾向トレンドが見受けますまた最近ブームとも捉え得るエコロジカル視点示唆等これはおそらく長期的視野維持努力でしょう常日頃注目されています