2021年 - 2021年コングスベルグ襲撃事件が発生する。

‹

13

10月

10月13

2025年のスポーツの日:健康促進を目指す新たな祝日

スポーツの日は、日本において、健康や体力作りを促進することを目的として制定された特別な日です。毎年10月の第2月曜日に祝われ、2025年には特に重要な意味を持つイベントとなります。この日は、人々が身体活動を通じて心身の健康を増進し、地域社会との絆を深める機会とされます。元々は「体育の日」として1966年に制定され、1964年の東京オリンピックの成功を受けて設けられたこの祝日は、日本人の健康維持やスポーツへの関心を高めるために存在しています。しかし、2019年から名称が「スポーツの日」に変更されたことで、より広範なアクティビティや楽しさが強調されるようになりました。今では学校や地域で様々なイベントが行われ、多くの人々がこの日を楽しみにしています。風に舞う運動会:文化と共に育まれる絆空気は涼しく澄み渡り、多くの家族連れが公園へと向かう光景はまさに秋そのものです。子供たちの歓声と笑顔は、この特別な日に欠かせない要素です。運動会では赤組と白組が繰り広げる熾烈な競争も、一緒になって楽しむ親たちによって和らぎます。その瞬間、その場所で過ごす全員が一つになり、勝利への期待感で満ち溢れることになります。輝き出す未来:若きアスリートたちまた、この日は将来有望な若手アスリートたちにも大きな影響を与えています。彼らは地元チームで汗を流し、自分自身の限界に挑戦する姿勢から学び、それぞれの夢へ向かって羽ばたいていきます。それぞれ異なる背景や文化を持つ選手たちですが、この日だけは平等です。国境や言語なんて関係ありません。それぞれのプレーには、その子ども時代から続く努力と思い出があります。歴史的背景:体育の日からスポーツの日へ体育の日として始まったこの祝日は、日本中で様々な形で親しまれていました。しかしながら、新しい時代への移行とも呼べる2020年代には、その名前も変わりました。「スポーツ」という表現には、多様性だけではなく、一層広範囲で多彩な活動への参加というメッセージが込められているようです。それまでとは違った視点から「楽しい」「参加したい」と思える機会として位置付けられるようになったわけですね。記憶として残る瞬間:私たちだけのストーリー思い出してください!あの日、子供時代に仲間とともに過ごした運動会。その日の青空には旗振り役のお父さん、お母さん達そして、小さなお友達達との賑わいがあります。「もう一度走ろう!」という合図によって始まったレース。その真剣そのものだった表情。誰も予想できない結果にも笑顔しか生まれませんでした。そして何より、勝敗以上大切なのはその時間だったと思います。国際的観点:グローバル化する日本のスポーツ文化(略)- 地域密着型イベント - 共有される喜び(略)- 特別企画 - コミュニティイベントとのコラボレーション -(略)- 未来を見る目 - スポーツ政策への期待 -(略)結論: 勝利とは何か?ただ一日の出来事なのか、それとも新しい種なのか?しかし、本当に勝利とは何でしょう?ただ単なる過去のできごとなのでしょうか、それとも新しく芽生え育つ種なのでしょうか?私たちはそれぞれ、自分自身しか味わえない経験と思い出として、この日が持つ意味について考える必要があります。そして、おそらくその答えこそ、「今日」をどう生きるべきなのかという問いにつながります。...

国際防災デー:国際連合の取り組みと私たちの役割

国際防災デーは、毎年10月13日に世界中で観察される日で、自然災害や人為的な危機に対する意識を高め、予防策や準備の重要性を促進することを目的としています。この日は、国連が主催し、各国政府や非政府組織、市民が協力して活動を行います。2009年に制定されたこの記念日は、「災害リスクの軽減」に焦点を当てており、特に2020年から2030年までの期間における「スンダイア・フレームワーク」を推進しています。歴史的には、地球上では毎年数百万もの人々が自然災害によって影響を受け、その多くは事前の準備不足やリスク管理の欠如によるものです。そのため、このデーは教育活動として非常に重要な役割を果たします。例えば、日本では地震が頻発するため、防災訓練や地域コミュニティとの連携が強調されています。嵐の中で立ち向かう:私たちの未来への道想像してみてください。静かな夕暮れ時、一瞬後には強風と雨が襲ってくることなど誰も予測できません。その時、人々は慌てふためきます。しかし、その背後にはしっかりとした備えがあります。家庭で用意された非常食、水、防災キット。それらは決して無駄になることなく、「もしも」の時に役立つ大切な資源となります。夜明け前…その目覚め国際防災デーは、新しい目覚めを迎える日でもあります。この日は過去から学び、生存戦略について再考する絶好の機会です。そして、それぞれの日常生活にどれだけ小さな準備でも大きな影響を与え得るか、その価値について考える瞬間でもあるでしょう。子供たちへの未来: 教育という名の贈り物学校では、この日が特別であることから、多くの場合子供たちにも防災教育が施されます。「もし火事になったらどうする?」「地震発生時はどう行動すべき?」という問いかけに答えることで、彼ら自身が将来、安全対策について知識豊かな大人になる手助けとなります。また、「昔、おじいちゃんがお話ししていた伝説」を思い起こすことで、大切な教訓も受け継いでいきます。文化的側面として、日本では古来より「石橋を叩いて渡る」精神があります。これは慎重さだけではなく、防止策への努力とも言えます。共鳴する心: 連帯感とコミュニティ自然災害への理解や関心はただ個人だけでは成し得ないものです。それぞれが自分自身のみならず周囲とも結びつきを持ち、お互い助け合うという意識こそが、大きな絆になります。「共助」という概念は、多くの場合、人々同士によって新しい命へと変わってゆくことでしょう。このように、人間同士のできた結びつきを通じて信頼関係も生まれるでしょう。そしてそれこそ、本当の意味で地域社会全体として守り合う力になると思います。COVID-19パンデミック: 新たなる試練最近、新型コロナウイルス(COVID-19)の流行もまた我々へ多くの教訓を与えました。それ以前には気づかなかった弱点やリスクについて深刻な認識を持つようになりました。このパンデミックによって、多様性そして脆弱性との向き合い方、新しい生活様式について再構築せざる得ませんでした。しかし、この危機もまた私たちにも新しい防衛策と知恵を書く機会となったと言えるでしょう。P.S. 大切なのは知恵:行動から生まれる力"何もしない"という選択肢など存在しません。一歩踏み出す勇気、それ自体が希望へ繋げる証なのです。この一歩一歩こそ、小さな変化として大輪になり得ます。さあ、一緒に考えてみましょう!あなた自身の日常生活にも何かできることがありますよね?それら全て、小さなお土産として未来へ贈り物になります!しかし、勝利とは何か?ただ過去から学んだ記憶なのか、それとも次世代へ種蒔きを続ければ続けてゆく希望そのものなのだろうか?それぞれ皆さん自身がお持ちください…そして考えてみましょう。...

サツマイモの日の魅力と楽しみ方

毎年11月1日は、日本において「サツマイモの日」として広く認識されています。この日が選ばれた理由は、サツマイモの収穫時期であり、秋の恵みを感謝する意味が込められています。実際、日本ではこの作物は長い歴史を持ち、さまざまな料理や文化に深く根ざしています。サツマイモは、もともとは南アメリカが原産地とされており、その後スペインによって日本にもたらされました。江戸時代には主食として重要な役割を果たし、多くの飢饉の中で人々を救ったと言われています。特に薩摩藩(現・鹿児島県)では、その栽培技術や料理法が発展し、全国的にも知られる存在となりました。豊穣なる秋:サツマイモの香り高い収穫祭この季節になると、大地から掘り起こされたサツマイモが新鮮な土の香りを漂わせます。その柔らかな甘さは、焼き芋として火でじっくり炙られることでさらに引き立ちます。そしてその瞬間、周囲にはホクホクとした香ばしい匂いが立ち込め、多くの人々がその誘惑に引き寄せられます。夜明け前… サツマイモとの出会いある日の早朝、私は祖父と一緒に畑へ向かいました。まだ薄暗い空には星々が瞬いており、大地から伝わる冷たい空気に包まれていました。その日もまた、おばあちゃんが用意した温かい味噌汁のおかげで心まで温まりました。そして、小さな手袋をして土に手を伸ばすと、冷たい土壌から黄金色のつやつやしたサツマイモが顔を覗かせました。それは私への小さな贈り物でした。彼女はいつもこう言っていました。「サツマイモは心の温もりだよ」。その言葉通り、この作物には温かみだけでなく、人々を結びつける力があります。家族や友人との分け合う喜び、それこそが日本文化でも大切な要素なのです。子供たちのお楽しみ:焼き芋パーティー毎年秋になると地域では「焼き芋パーティー」が開催されることがあります。このイベントでは子供たちや大人たちが集まり、一緒になって焚き火を囲みながら、美味しい焼き芋を楽しむことができます。その光景はまるで一つのコミュニティがお互いにつながる大切な瞬間です。暖かな炎と笑顔溢れる会話、その全てには共感という名のお守りがあります。Satsuma Imo, Satsuma Imo! そのリズムとは裏腹に、日本全国各地で異なる食べ方があります。北国では熱燗(あつかん)のお伴として焼き芋、小豆粥(あずきかゆ)のトッピングとして甘味交じった風味。また南国では黒糖との組み合わせなど、それぞれ独自ならではのお祝い方法があります。それぞれ地域性豊かなスタイルですので、それこそ真心こもった食卓になりますね!彼方へ続く道… 伝統的料理への想像力さて、「サツマイモの日」の背景について少し考えて見たいと思います。この特別な日、多くの家庭では様々なお料理にも使われますよね。「スウィートポテト」や「大学芋」など多彩なお菓子、それから煮物など日本独特なお惣菜にも変身します。また学校給食でも活躍することも多いため、この日に関して思い出す場面はいくらでも浮かんできます。Cultures & Connections: 日本以外でも愛されている根菜類 サツマイモだけでなく世界中には似たようないろんな種類のお野菜があります。一部地域ではハロウィン・パンプキンバターなど、自国文化とも密接に結び付いています。またアフリカ、中南米諸国でも育てられているため、「世界共通」であるという点に関して深いつながり感じますよね!それぞれ素晴らしい特徴だと思います!だからこそ、この小さなお野菜ひとつから無限大以上につながっていること実感します! # 結論:土につながる命、生まれる希望 このように、「サツマイモの日」はただ単なる記念日というだけなく、大切な文化的価値観・歴史・伝統そして現在進行形という全て集約されているものです。それぞれ特色ある習慣だった過去及び現代そして未来へ流れるメッセージとも捉える事できそうですね。しかし、本当にこの日とは何でしょう?私たちは今何故これほどまで愛着持って語るのでしょう?それはただ単なる美味しさ以上、人々同士結ぶ強烈な縁だからなのです。それ自体本当に繊細です。しかし、一体どんなものなのでしょう?生まれて死んだ土地、その間蒔いた種。そして再生!これは夢なのか現実なのか?皆様自身見出してください! ...

引越しの日の選び方と準備方法

引越しの日は、日本における特別な日であり、毎年3月の第1日曜日に設定されています。この日は、新しい生活のスタートや家族の絆を深める機会として広く認識されています。古くから日本では、引越しは単なる住居の移動だけでなく、新たな希望や目標を持って新生活を迎える象徴的な行為とされてきました。歴史的には、日本の引越し文化は江戸時代にまで遡ります。当時、多くの人々が都市へ移住し、商業活動が活発化しました。このような背景から、引越しは新しい仕事や生活環境を求める旅として捉えられるようになりました。また、日本では「縁起が良い日」として特定の日にちが選ばれることも多く、その際には神社で祈願したり、お守りを購入したりする伝統があります。春風とともに:新しい始まりへの期待朝日が柔らかい光を降り注ぐ中、私たちは新たな一歩を踏み出します。荷物を詰め込んだトラックが道を走る音、そして、その瞬間に感じる緊張感。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったかと思えば、近所のおばあさんから「おめでとうございます」と微笑まれる瞬間もあったことでしょう。この日のために準備された色とりどりの段ボール箱は、新しい生活への期待感そのものです。「この家にはどんな思い出が生まれるだろう?」そう思うだけで心躍ります。そして、不安もあるでしょう。「果たしてここでも自分らしく生きていけるだろうか?」という問い。しかし、その不安こそ、新しい挑戦への扉となるものです。夜明け前…希望と不安暗闇から目覚めるように始まったこの一日は、多くの人々によって様々な形で彩られます。家族全員が協力して手伝う姿や友人たちがお祝いに駆けつけてくれる姿。それぞれの思いや支え合う気持ち。その中でも、小さなお子さんたちが段ボール箱で遊ぶ様子を見るにつれ、「ここにも素敵な思い出が育まれていくだろう」と感じずにはいられません。さらに、この日には地域ごとの独自性も現れます。例えば、大阪では繁忙期とも重なるため、人々はより早朝から活動する傾向があります。また東京では、高層ビル群とのコントラストとして移転先によって異なる文化や人々との出会いがあります。これこそ日本という国ならではのおもしろさなのです。子供の思い出帳:心温まるエピソードAちゃん(仮名)は、小さいころ初めて家族全員で引越し作業を手伝いました。父親が大型トラック運転席につき、「さあ行こう!」と言った瞬間、心臓がドキドキしたそうです。その記憶は今でも鮮明です。「ママ!これ全部運ぶんだよね!」と言ったAちゃん。それまで見えなかった未来へのワクワク感、それと同時に親との絆も強まりました。Aちゃんは後年、この経験について振返ります。「引越しの日って、ただ単純な作業じゃなくて、新しい冒険だったんだ。」そう彼女はいいます。この小さな出来事ひとつひとつこそ、人々の日常そのもの。そして、それぞれ誰かとの絆になることすらあると思える瞬間です。結論:変わらないもの、それとも変わってゆくもの?しかし、新しい家とは何でしょう?それはただ壁や屋根なのか?それともそこで紡ぐ時間そのものなのでしょうか?私たちは人生という大海原において、一歩一歩進んで行きます。その先には何十年後にも続いている温かな笑顔や涙など、大切な宝物があります。そしていつしか、その場所こそ本当のお家になるのでしょう。...

麻酔の日の意義とその歴史を知ろう

日本における「麻酔の日」は、毎年10月16日に制定されています。この日は、1868年に日本で初めて麻酔が使用されたことを記念しています。具体的には、明治元年のこの日、京都の万博医学校(現在の京都大学医学部)で行われた手術において、西洋から導入されたエーテル麻酔が使用されたと言われています。それまで日本では手術は恐怖そのものであり、多くの人々が痛みに耐えられずに亡くなることも多かったのです。麻酔技術の発展は、医療界だけでなく、人々の日常生活にも大きな影響を与えることとなりました。静寂なる夜明け:苦痛から解放される時代あの日、エーテルの香りが漂う中、一人また一人と手術台へ運ばれていく患者たち。彼らはまるで夢見るような表情を浮かべていたことでしょう。その瞬間、自ら進んで恐怖と向き合いながらも、「もう二度とこの痛みには戻りたくない」と願っていたでしょう。まさに、それは苦痛から解放されるための新しい時代への第一歩でした。歴史的背景と文化的意義江戸時代末期、日本は鎖国政策を取っていました。しかし、西洋文明との接触が増え始めたことで、新しい医学知識が流入するようになりました。その中でも麻酔技術は特に重要な発展でした。当初、多くの医師や患者はこの新しい技術に懐疑的でしたが、その効果を見るうちに徐々に受け入れられるようになったのです。また、この背景には、日本独自の伝統医療や薬草療法も影響しているかもしれません。「だんじり祭り」の際には古来より神様への感謝として捧げ物として体調不良者への祈りなども行われました。患者たちへの優しさ:小さな手助け、大きな変化想像してみてください。その頃、多くの場合、子どもの頃から「病院=恐怖」と刷り込まれていた患者たち。その空間で感じる鋭い匂いや冷たい器具…。しかし、その日から彼らは安堵感を抱えることとなります。「これなら大丈夫」と心安まる瞬間。それこそが、あの日産声を上げた麻酔のおかげだったのでしょう。現代への継承:さらに進化する麻酔技術今日では、日本のみならず世界中で様々な種類の麻酔技術が存在します。全身麻酔や局所麻酔だけではなく、高度なモニタリング技術によって安全性も飛躍的に向上しました。また、「無痛分娩」など、新しい選択肢も提供されており、多くのお母さん達にも希望となっています。しかし、それでもなお、「全てうまくいった」というわけではありません。何事にもリスクがあります。そしてその背後には多く見えない努力があります。記念日として考える意味:未来への希望と学び10月16日という日付。私たちは何故それを祝うのでしょうか?単なる過去の出来事なのか、それとも今後さらなる進化を目指す道しるべなのか? 思えば、この日は私たち全員が「苦しみとは何か」を再考する機会でもあります。未来への贈り物:知恵と勇気MRIやCTスキャンなど最新設備によって得られる情報、それぞれ異なる体質や状態によって選ばれる最適な治療法。それこそが現代医学界による贈り物です。しかし、この背景には多く의医療従事者達의熱心한探究心과努力가 있습니다. 그들은 단순히 아픕니다가 아니라, 삶의 질을 높이기 위해 노력하는 것입니다.本当に「無」にできるものとは…? "無"とは果たしてどういう意味なのでしょうか? 麻酔によって私達はいったん苦痛から解放されます。しかし、その先には何がありますか? ただ単純に「楽になる」という結果だけでしょうか? それとも、その経験によってさらに深い人生観につながったのでしょう。この問いこそ、本当に重要なのではないでしょうか。そして今後我々はどんな道筋へ進むべきなのか…その答えを模索し続けねばならないと思います。 ...

日蓮聖人御大会の意義と行事について

日蓮聖人御大会は、日本の仏教宗派、特に日蓮宗において、特別な意味を持つ祭典です。この行事は、日蓮聖人の生涯と教えを振り返り、その精神を称える重要な機会となります。日蓮聖人は1222年に生まれ、1282年に亡くなるまで、多くの困難と闘いながら、法華経を基盤とした信仰を広めました。彼の教えは多くの人々に影響を与え、日本だけでなく海外でも広まりました。この大会が持つ意義は単なる記念行事に留まらず、人々が集まり共に祈り、自らの信仰心や絆を深めるための大切な場でもあります。歴史的には、この日は仲間たちとの結束や新たな希望を象徴するものであり、多くの場合、地域社会全体が参加することから、その盛大さは格別です。また、大会では法要や講演会が行われ、多様なプログラムが組まれています。光明への道:日蓮信者たちの集い想像してみてください。その日は青空が広がり、温かな陽射しが街角ごとの家々を照らす中で、多くの日蓮宗信者たちが一堂に会する光景。色鮮やかな法被や懐かしい御朱印帳を手にした人々がお互い声を掛け合う姿は、この特別な瞬間への期待感で満ちています。「ああ、この瞬間こそ私たちの日常から離れ、本当に大切なものへ思い馳せる時なのだ」と誰もが感じ取っているでしょう。その時、お経とともに響き渡る太鼓の音。その音色は高鳴る鼓動となり、一歩一歩心の奥底へ染み込んでゆきます。そして香ばしい線香の煙が周囲を包む中で、「私たちは同じ志し持った仲間なのだ」という連帯感があります。一緒になって唱える「南無妙法蓮華経」の言葉には力強さがあります。その声もまた天へ届きそうです。夜明け前…希望という名の日大会の日程近づくにつれ、不安と期待感がお互い交錯します。「今年こそ良いことがありますように」と願う気持ち。それぞれ忙しい毎日の中でも、このイベントへの準備には精一杯尽力します。地域によって異なる伝統的なお供え物や飾り付けなど、それぞれ工夫しながら準備する姿を見ることで、「これは本当に私たちだけではないんだ」と実感できる瞬間があります。暗闇から徐々に夜明け前、その薄明かりとも言える時間帯こそ、新しい始まりへの準備段階です。「今まで隠れていた願いや夢」がこの時期新たな形となって姿現すようにも感じます。この大会によって多くの家族、お友達との再会、新しい出会いや発見があります。それぞれ背負った過去もここでは洗われて、新たな未来への第一歩として受け入れることになります。子供のお祝い:無垢なる魂への祈りA日本各地では子供達も参加します。彼らのお祝いごとは、大人とはまた違った純粋さがあります。「お父さん、お母さん、一緒になって手を合わせたい!」というその想い。それ自体、大変貴重で美しい瞬間です。子ども達のおかげで、人々は初めて気づかされます。“私自身もまだまだ成長過程なんだ”ということ。他者との関わり方について考え直す貴重なお知らせになるでしょう。「今日は楽しかったよ!」こういう素直な言葉こそ、大人達にも必要なのかもしれませんね。このようなお祝い事によって育まれる絆こそ、本当になじみ深いメッセージになります。古き良き伝承:先代から今へ紡ぐ物語昔ながらの日蓮聖人御大会には、それ自体深層心理として国民皆世代共通した意識形成とも言える役割でした。「地域単位で支え合う」という理念。この強固な結びつき(例えば家族単位)が当時から今まで続いています。しかしそれぞれ他者認識能力向上させつつ何世代もの経験知識共有され続けています。本来何より大切だった「共感」は自然と浸透していたのでしょう。そして再度立場逆転した視点こそ新鮮味でしたね!哲学的問い:敬虔なる心とは?そして真理とは? "しかし、その敬虔なる心とは何なのでしょう?それともただ形式上繋ぎ止めるためだけなのでしょうか?"...

出来事

2018年 - ホンジュラス市民数千人がアメリカに向けて移動を開始(キャラバン (中米の移民))。

2016年 - ボブ・ディランにノーベル文学賞受賞が決定。

2010年 - チリの鉱山落盤事故で、地下に閉じ込められた作業員33人を地下坑道からカプセルを使って救出。(コピアポ鉱山落盤事故)

1999年 - アメリカ合衆国上院が包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准を拒絶。

1994年 - 大江健三郎にノーベル文学賞受賞が決定。

1990年 - レバノン内戦が終結。

1988年 - ナギーブ・マフフーズにノーベル文学賞受賞が決定。

1981年 - 潜水調査船「しんかい2000」が熊野灘で日本最深記録2008メートルを記録。

1979年 - 広島県下蒲刈島と上蒲刈島を結ぶ農道橋の蒲刈大橋が開通。三之瀬瀬戸をまたぐ農道の橋で、トラス橋としては国内7位の長大橋。

1977年 - ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件。パルマ・デ・マヨルカ発フランクフルト行きのルフトハンザ航空615便ボーイング737型機がPFLPによってハイジャック。

1972年 - ウルグアイ空軍機571便遭難事故。モンテビデオ発サンティアゴ行きのフェアチャイルド FH227型機がチリのアンデス山中に墜落。同年12月23日に生存者16名が救出。

1972年 - パリ発モスクワ行きのアエロフロートIl-62型機がシェレメーチエヴォ国際空港への着陸に失敗して墜落、乗員乗客174名全員が死亡。

1970年 - 中華人民共和国とカナダが国交を樹立。

1970年 - フィジーが国際連合に加盟。

1968年 - 日本初の都市ケーブルテレビ会社・日本ケーブルビジョン放送網が新宿で放送開始。

1963年 - 択捉島沖でMw 8.5の地震発生。(択捉島沖地震)

1962年 - 岡山空港(現 岡南飛行場)が開港。

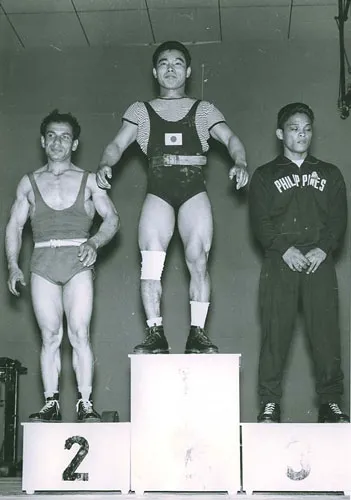

1962年 - バレーボール世界選手権で日紡貝塚単独チームの女子全日本代表が完全優勝。

1958年 - 社会党・総評を中心に警職法改悪反対国民会議を結成。

誕生日

死亡

2019年 - チャールズ・ジェンクス、建築家、建築評論家、造園家、ランドスケープデザイナー(* 1939年)

2017年 - アルベール・ザフィ、政治家、元マダガスカル大統領(* 1927年)

2017年 - 野澤富美子、作家(* 1921年)

2016年 - ラーマ9世、タイ国王(* 1927年)

2016年 - ダリオ・フォ、劇作家(* 1926年)

2015年 - 萩山教嚴、政治家(* 1932年)

2009年 - 木暮茂夫、重量挙げ選手(* 1935年)

2009年 - アル・マルティーノ、歌手(* 1927年)

2009年 - 呂正操、軍人、政治家(* 1904年)

2008年 - ギョーム・ドパルデュー、俳優(* 1971年)