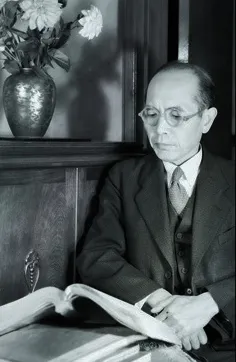

生年月日: 1910年

職業: 脚本家、小説家

死亡年: 1993年

国籍: 日本

年 植草圭之助脚本家小説家 年

彼は年静岡県に生まれた子供の頃から物語を紡ぐことが好きで仲間たちに自作の話を聞かせては笑いを取っていたしかし彼の運命は思わぬ方向へと進んでいく若き日に上京し東京大学に入学その後文学部で学ぶ中で彼は文筆家としての道を志すようになった

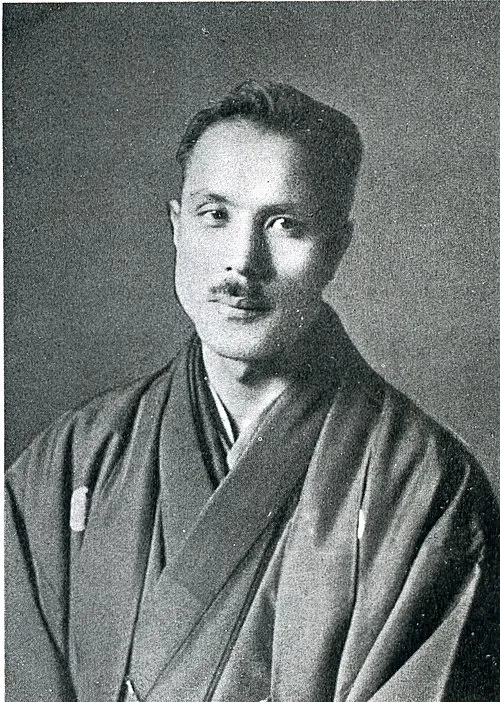

大学卒業後彼は新聞社に就職するがその仕事よりも脚本を書くことへの情熱が勝り一念発起して劇団に参加する皮肉なことに社会の期待とは裏腹に劇団活動が思うようにはいかず不遇の日が続いたそれでも彼は諦めなかったその努力が実を結び始めたのは年代後半だった

当時日本映画界では新しい風潮が吹いておりそれを受けて多くの新進脚本家たちが登場してきたその中でも植草圭之助という名前は徐に知られるようになっていくしかしそれにもかかわらず本格的な成功には時間が必要だった年代になると大戦による映画制作の停滞も影響し一時的には厳しい状況となった

年ある青春の脚本を書いたことでついに大きな注目を浴びるこの作品は新しい視点から描かれた青春群像劇であり多くの若者から共感されたおそらくこの作品によって彼自身も初めて自分の声を見つけられたのであろうその後も次とヒット作を書き続け日本映画界で確固たる地位を築いていった

年代になると小説家としても活動するようになりその作品群はいずれも高評価を得る風立ちぬは特に代表作として名高く多くの読者から愛され続けているこの小説では戦争という重苦しいテーマにも関わらず人間ドラマや希望が色濃く描かれているためだろう

しかしながら成功とは裏腹に植草圭之助自身には常に影が付きまとっていたと言われる特定のジャンルやスタイルには収まらない多様性ゆえおそらくそれ故に批評家との間でも賛否両論となることもしばしばあったある評論家は彼こそ真の時代小説家と評した一方で飽和状態とも言えると否定的意見もあったそれにも関わらず自身独自のスタンスで執筆し続ける姿勢こそ多く人から支持された理由なのだろう

晩年まで精力的な創作活動を行い新しい才能とも積極的につながりながら自身も新世代への影響力ある存在として君臨したまた実生活では家庭人として素朴さや温かな一面も持ち合わせていたと言われそのバランス感覚こそ魅力なのかもしれない年代末頃になると体調不良が重なり始めその影響で執筆ペースにも支障きたすようになってしまうしかしそれでも最後まで執筆活動だけは続け老境シリーズなど意欲的な作品を書き上げ多彩なる才能ぶりはいまだ健在だった

年月日大田区内田町冬晴れの日曜日その日彼は穏やかな眠りについた一夜明けても何事もない静寂さしかし世界中ではその訃報によって多大なる喪失感広まり多くファンや同業者達による追悼コメント等相次ぐ事となった 伝説的人物との別れという感慨深さそして残された遺産それこそ数え切れぬほど多岐より広範囲なる文芸分野への貢献

そして今なお日本文学界全体へ与えた影響力について語り継ぐ声絶え間なく高校生達によって現代文学として教科書にも載せざる負えない状況このような形でも未来世代へ想いや考え方伝われば嬉しく思うことでしょう 植草圭之助日本文壇史上永遠不滅とも言える人物です