生年月日: 1773年(安永2年10月5日)

死去年: 1841年

役職: 江戸幕府第11代征夷大将軍

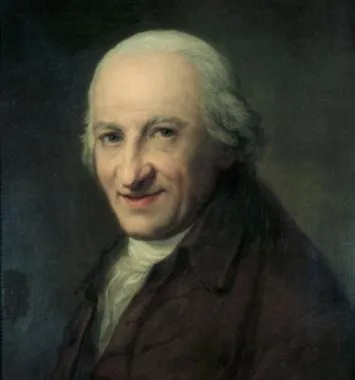

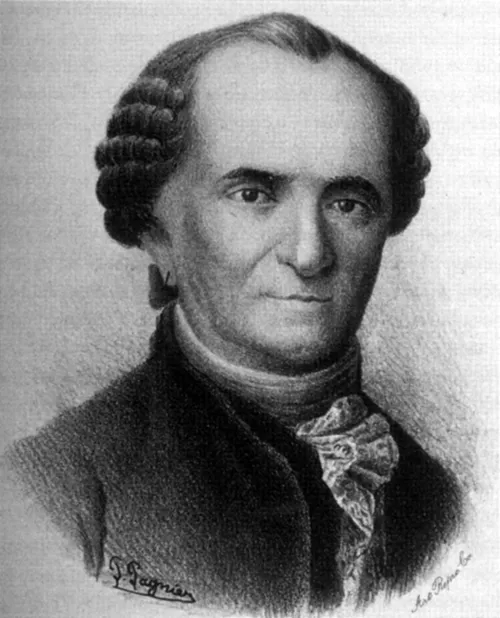

氏名: 徳川家斉

年安永年月日 徳川家斉江戸幕府第代征夷大将軍 年

歴史の舞台は江戸時代に突入し安永の年が訪れた年月日日本の歴史に名を刻む徳川家斉がこの世に誕生した彼は名門・徳川家の血を引く者として王位継承者とされその運命はすでに大きな重圧を背負っていたしかしその誕生は単なる幕府の威光だけでなく多くの期待と試練を意味していた幼少期家斉は慎ましい家庭環境で育ったと言われているしかしそれにもかかわらず彼には特別な何かがあった若き日の彼は学問や武道にも秀でておりさまざまな才能を開花させていったその中でも特筆すべきなのは政治的手腕だったまだ十代半ばではあったものの彼には周囲から注目される存在感があった時が流れ家斉は成長し歳という若さで将軍職に就くこととなるしかしこの昇進には波乱も伴っていた将軍職への即位直前大名たちとの間に複雑な権力闘争が展開されていたためだその結果として彼自身も一度失脚しかけたと言われるこのような激動の日を経て迎えた将軍就任当初しかしその際にも冷静さを失わず自身の意志を貫こうとした姿勢には多くの人が胸を打たれた家斉政権下では多くの政策改革が行われたそれら政策はいわゆる寛政異例之制に代表されるものであり新しい風潮や社会変革への試みでもあったしかしその反面として保守派との対立も激化したため改革と安定の狭間で苦悩する姿勢も見受けられたと言えるだろうおそらくこの時期自身でも何度も判断について葛藤していただろう年になると不運にも病に倒れながらも多くの困難に立ち向かってきた家斉は世を去る運命となるこの瞬間日本全土がその訃報によって震撼することとなり多大なる影響力を持つ指導者だったことを物語っているこの死によって幕末という新しい時代へ向けて日本全体が揺れ動いていくことになるそしてそれから数十年後皮肉なことに彼自身によって築かれた体制こそ崩壊へと向かうのである今日人の日常生活には江戸幕府という存在感こそ薄れてしまったもののその影響力は今なお残存していると言えようそして先人達から受け継いだ教訓や価値観それら全てが形作り続けている日本社会それこそ未だ若者文化や伝統芸能など様な形で息づいているのであるおそらく家斉自身も未来への希望や夢描いていただろうしかしその夢とは別次元で今なお日本文化として生き続けていますまた近年では上でも徳川の名前を見る機会増えており一部ファンによればそれこそ現代的解釈された表現など盛んになっていますもし過去の人物だったならなど議論になる一方もちろん歴史的人物への再評価とも言える部分ですそれ故多様性ある視点から見つめ直すことで新しい魅力発見につながれば素晴らしいことでしょうこのように考えると実際歴史と現代は密接につながっていますね結局一介の日常生活だけではなく広範囲へ影響及ぼしたその功績徳川家斉という名前自体日本人としてただ知識として持つべき内容なのかもしれませんねそして彼女達(ファン)とは裏腹時折興味深い事実浮上する可能性高そうですこれは今後どんな展開待ち受けるのでしょう皆さん想像力掻き立てながら考えてみても楽しいですね