2024年 - G20リオデジャネイロ・サミット開幕。

‹

18

11月

11月18

ラトビアの独立記念日:国の歴史と文化を祝う特別な日

ラトビアの独立記念日は、毎年11月18日に祝われる特別な日であり、この日は1918年にラトビアがロシア帝国からの独立を宣言した歴史的な瞬間を記念しています。長い間、様々な外国の支配下にあったこの国は、自らのアイデンティティを確立し、民族としての誇りを持つことができるようになりました。これにより、ラトビアは自己決定権と国家主権を持つ国として新たな歩みを始めたのです。1918年、第一次世界大戦の混乱が続く中で、ラトビア人民は自らの運命を握るために声を上げました。この運動は、多くの苦難や抑圧にもかかわらず続きました。これは単なる政治的変革ではなく、文化的・社会的目覚めでもあったと言えます。この日は、人々が自由への希望を再確認し、自分たちのルーツや文化への誇りも感じることのできる重要な一日なのです。勝利の風:この地の名誉の旅秋風が吹き抜け、黄色と赤に染まった木々が輝く中、人々は胸に手を当てて国歌「ラトヴィア賛歌」を高らかに歌います。その音色は街全体に響き渡り、一体感と誇りで心満たされます。街角には色鮮やかな花火が打ち上げられ、その光景はまさに感動的。数え切れないほど多くの人々が集まり、一緒になって祝う姿には力強さがあります。夜明け前…しかし、その日の朝までには長い道程がありました。嵐の日もあれば曇り空の日もあったでしょう。でも、それぞれの日には小さな勝利があり、その小さな瞬間こそが人々を駆り立てていたんです。「私たちは忘れてはいけない」と誰もが言います。そしてその思いこそ、この国固有の精神でした。子供の思い出帳今では多くのお祭りやパレードがあります。しかし何より、大人になってから振り返る時期になると思い出すこと、それは家族との時間です。親から聞いた独立宣言の日のお話。「私たちは自由になったんだよ」というその言葉。それは幼かった頃でも大事な教訓として心に残ります。それぞれ家庭で語られる伝説や物語。それこそが子供たちへの継承なのです。時代とともに変わる価値観独立記念日とは単なる祝いの日ではなく、新しい世代へのメッセージでもあります。現代社会では、多様性や包摂性という概念も広まりつつあります。「私たちは皆一緒なんだ」と感じられる瞬間、それこそ未来へ向けて新しい種蒔きをすることになるでしょう。この地図にはどんな物語がある?お互い異なるストーリーでも同じページに存在するんですね。それぞれ異なる地域ごとの歴史、美しい自然環境、お祭りなど、多岐にわたります。その魅力ある文化遺産によって、人々はいっそう結束し合います。そしてそれぞれ地元で特有のお祝い事も行われます。そうして形成されてきたアイデンティティーという宝物。この宝物こそ、未来へ受け継ぐべきものです。結論:自由とは何か?"しかし、自由とは何か?ただ過去から引き継ぐものなのか、それとも新しく育むべき種なのか?” これは私達全員へ向けた問いかけです。そして答え探しながら成長していく過程自体こそ、本当のお祝いの日だと思います。...

オマーンのナショナルデー:歴史的背景と祝祭の魅力

オマーンのナショナルデーは、国民にとって特別な意義を持つ日であり、国家の独立や統一を祝う重要なイベントです。この日には、オマーンがイギリスから独立したことを記念し、1970年にスルタン・カブース・ビン・サイードによる政権交代が果たした影響を振り返ります。オマーンは歴史的には交易路として栄え、多様な文化や宗教が交差する地域でした。そのため、このナショナルデーは単なる政治的イベントではなく、国民が自らの文化と伝統を再確認し、お互いに結束する機会でもあるのです。勝利の風:この地の名誉の旅この日の空気は特別で、人々は赤と白、緑で飾られた街並みを歩きながら、その色合いに心が高まります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、多くの人々が共鳴し、一つになっていることを感じます。国旗を掲げる子供たち、その無邪気な笑顔からも誇り高き国民意識が伺えます。夜明け前…歴史的には1957年から1970年まで続いた内戦も忘れてはいけません。その時代、オマーンは苦難の日々に直面していました。しかし、それにもかかわらず人々は希望を失わず、自分たちの未来への夢を抱いていました。そして1970年、この夜明け前に新しいスルタンとして登場したカブース・ビン・サイード氏によって、その夢は現実となりました。彼は国全体に改革や発展への道筋を示し、その結果、今では世界でも注目される経済大国となりました。子供の思い出帳子どもたちは家族とともにナショナルデーのお祝い準備へ参加します。伝統衣装「ディシュダシャ」と呼ばれる白い長衣装や、「アバヤ」と呼ばれる女性用ガウンなど身につけることで、自分たちもこの日のお祝いに加わろうという思いがあります。また、お父さんお母さんから「昔、この日は皆でパレードしたんだよ」と聞かされれば、「私もいつかパレード参加する!」という期待感に胸躍ります。平和への道:現代オマーンとの調和ナショナルデーではまた、多くの場合市民運動会や音楽イベントなど多彩な催し物があります。それぞれが民族舞踊や伝統音楽によって過去との絆を強め、新しい世代へその魅力や誇り心情を引き継ぐ役割も担っています。そして、この日には政府主催による祝賀行事だけでなく、市場などでもさまざまなフェアや露店が並び、人々同士がお祝いできる時間でもあると言えるでしょう。 風景画:心揺さぶる瞬間 風景画を見るような光景です。青空、高く掲げられた赤白緑旗、不規則ながら心温まる人々、一つになった声。「私たちはオマーン人だ」というメッセージこそ真実なのです。この日だけでなく普段の日常生活でもそれぞれ誇り高きアイデンティティーとして生きていることこそ、大切なのだと思います。 感謝:先祖から受け継ぐ宝物 ナショナルデーという特別な日において、人々は自分自身だけではなく、先祖への感謝も忘れません。「彼らのおかげで今ここにいる」という言葉には深みがあります。それぞれ過去を見ることで未来へ希望へ向かう姿勢こそ重要です。この日、多くの場合ウズベキスタン料理など異なる料理種も用意され、それぞれ異なる文化背景持ちながら共存している様子にも反映されています。 灯火:未来への灯台 しかしながら、この盛大なお祝いの日だからこそ問いたくなる疑問があります。「我々はこれからどんな道を歩むべきなのか?」その答えとして、お互い尊重しあえる関係性づくりとも言えるでしょう。そしてその努力次第で新しい世代にもさらなる繁栄の日常生活がおくられるようになることでしょう。この日の光景、一つ一つ忘れることのできない宝物なのです。しかし結局、本当に自由とは何でしょう?それとも平和とは何なのでしょう?それぞれ個人的解釈ですが、多様性受容する力によって成せるものだからこそ価値あるものになると思います。 ...

土木の日:日本の土木技術を再認識する日

毎年11月18日は、日本において「土木の日」として祝われています。この日は、土木技術の重要性を再認識し、さらなる発展を促進することを目的としています。1875年のこの日、日本初の公共事業である「東京築堤工事」の起工式が行われたことから、この日が選ばれました。その歴史的な背景には、日本のインフラ整備や災害復旧、経済発展に欠かせない土木技術への感謝と敬意が込められています。特に日本は地震や台風など自然災害が多い国であり、そのためには優れた土木技術が必要不可欠です。土木業界は、多様な分野で活動しており、道路や橋、トンネル、水道施設など、人々の日常生活を支える基盤を築いています。このようなインフラが整備されることで、人々は安全で快適な生活を享受できるわけです。未来への架け橋:土木技術の革新この日には全国各地でイベントやシンポジウムが開催され、学生からプロフェッショナルまで、多くの人々が集まります。例えば、新しい建設技術や環境配慮型工法について講演する機会も多くあります。「未来へ続く道」はただの表現ではなく、それこそ私たち自身の手によって作り上げていくものなのです。地元とのつながり:地域活性化への貢献さらに、「土木の日」は地域との密接な関係も強調します。昔から「町づくり」と言えば、その地域に住む人々との共同作業でした。ある地方では、地域住民による協力で公園や遊歩道を作ったというエピソードもあります。その公園には色とりどりのお花が咲き誇り、小さな子供たちが笑顔で遊んでいる姿を見ることができます。それは単なる造形物ではなく、人々の思い出にも刻まれる宝物なのです。夜明け前…失敗から学ぶ教訓しかし全てが順風満帆だったわけではありません。一度大規模な工事中に崩落事故もありました。その時現場にいた作業員たちは、本当に恐怖すら感じる瞬間だったと言います。しかし、その経験から学び、安全対策や防災設計への取り組みは格段に向上しました。「失敗は成功の母」という言葉があります。このような教訓こそ、一層強固な基盤となったのでしょう。子供たちへの夢:次世代育成また、「土木の日」では教育活動にも力を入れています。学校訪問なども行われ、生徒たちに生き生きとした未来像を描かせたりします。「あなたも将来、大きなお仕事をしてみませんか?」そんな一言で目を輝かせる子供たち。その姿を見ることで、大人になった彼ら自身もまた、自分自身と向き合うことになるでしょう。そして、自ら未来へ挑戦し、新しい価値観やアイデア創出につながっていくはずです。重なる時間:歴史と思い出"あの日、私のおじいさんも…"- これは、小さなお子さんがおじいちゃんとの思い出話する際によく聞かれる一言です。あの日、おじいさんは一緒にブロック遊びしながら、自分も若かった頃、こうした大きなお仕事について語っていたというエピソードがあります。自ら汗水流して働いた結果、生まれ変わった町並み。それこそ世代交代という新しい形なのですね。哲学的問い: 土木とは何だろう?"でも、本当に『土木』とは何なのでしょう?ただ石やコンクリートだけなのか、それとも夢見て構築した世界そのものなのでしょう?"...

出来事

2011年 - 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合が合意。

2008年 - 元厚生事務次官宅連続襲撃事件: 山口剛彦元厚生事務次官夫妻が自宅で刺殺されたのが発見され、吉原健二元厚生事務次官の妻も自宅で襲撃され重傷を負う。

2004年 - 元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件: 千葉ロッテマリーンズの元投手・小川博が自らの勤務先の会社員の女性を殺害し、現金数十万円を強奪。

2001年 - JR東日本がSuicaのサービス・販売を開始。

2001年 - 任天堂が北米でニンテンドーゲームキューブを発売。

1998年 - 京急空港線羽田空港駅(現:羽田空港第1・第2ターミナル駅)開業により、同駅 - 都営地下鉄浅草線 - 京成本線成田空港駅間に日本初の2空港間連絡列車「エアポート快特」と「エアポート特急(現在廃止)」が運転を開始する。

1991年 - クロアチア紛争: ヴコヴァルの戦いが終結。

1988年 - 元愛知県知事仲谷義明が自殺(ソウルオリンピックを見届け名古屋オリンピック招致失敗の責をとったとする説があるが真相はいまなお不明)。

1987年 - 日本航空株式会社法が廃止され、日本航空が完全民営化。

1979年 - 世界初の国際陸連公認女子マラソン大会となる第1回東京国際女子マラソンが開催。

1978年 - ガイアナ・ジョーンズタウンで、新宗教「人民寺院」の教祖ジム・ジョーンズとその信者が集団自殺。914人が死亡。

1974年 - フォード米大統領が来日。現職大統領の来日は初めて。

1962年 - 京浜運河の沖合でタンカー『第一宗像丸』とノルウェー船が衝突、炎上。41人が死亡。

1956年 - ニキータ・フルシチョフが、ポーランド大使館で西側外交団に対し「好むと好まざるとに関わらず、歴史は我々に味方する!貴様らにいずれクージカのお袋さんを見せてやる!(="あんたらを葬ってやる!"We will bury you!)」と発言。

1951年 - 参議院が対日講和条約・日米安保条約を承認。

1950年 - 国鉄京都駅舎が全焼。

1941年 - 愛知県豊橋市内で竜巻が発生。死者12人、重傷者10人、軽傷者30人。

1941年 - 第二次世界大戦:北アフリカ戦線・クルセイダー作戦開始。

1939年 - 日本音楽著作権協会(JASRAC)の前身・大日本音楽著作権協会が創立。

誕生日

死亡

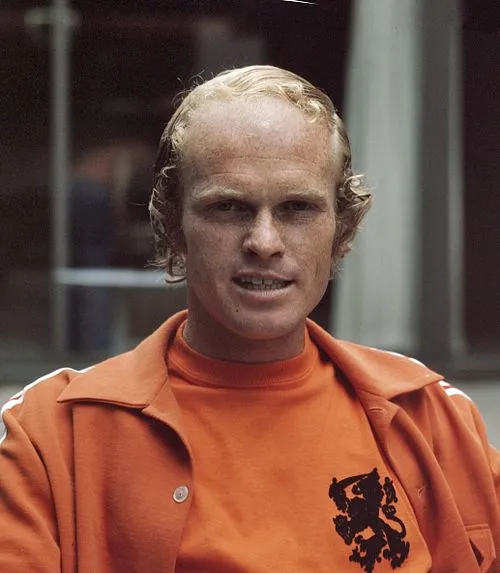

2023年 - ルート・ヘールス、プロサッカー選手(* 1948年)

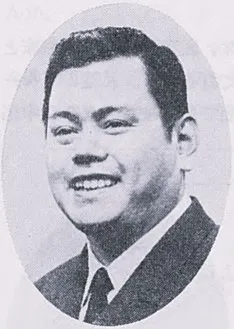

2023年 - 許文龍、実業家、奇美実業創業者(* 1928年)

2020年 - 岡田裕介、実業家、映画プロデューサー、元東映社長、元ティ・ジョイ社長(* 1949年)

2020年 - ウマル・アルテ・ガリブ、政治家、第6代ソマリア首相(* 1930年)

2019年 - 白川勝彦、政治家、第49代自治大臣、第59代国家公安委員会委員長(* 1945年)

2018年 - 中尾栄一、政治家、第63代建設大臣、第54代通商産業大臣、第38代経済企画庁長官(* 1930年)

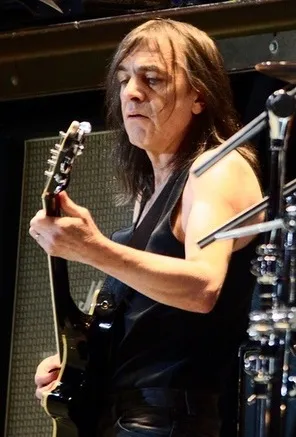

2017年 - マルコム・ヤング、ギタリスト(* 1953年)

2017年 - アズディン・アライア、ファッションデザイナー、靴デザイナー(* 1935年)

2017年 - ベン・ライリー、ドラマー(* 1933年)

2015年 - ジョナ・ロムー、ラグビー選手(* 1975年)