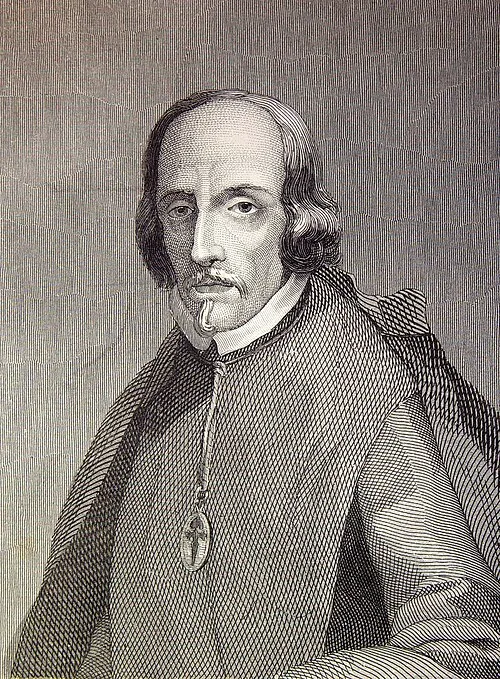

生年: 1629年

没年: 1706年(宝永3年4月14日)

職業: 国学者

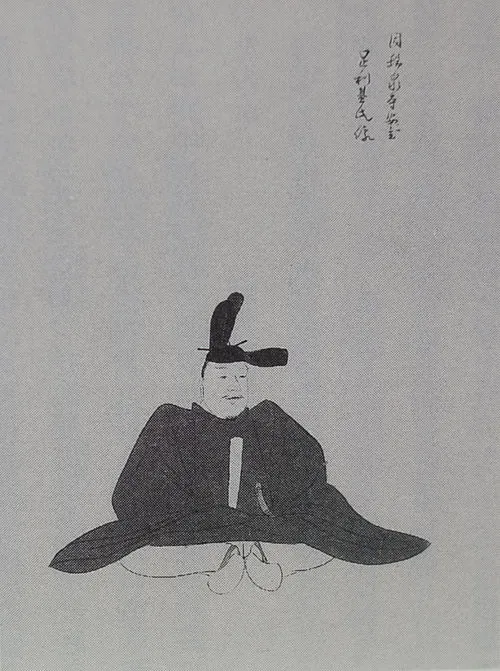

年宝永年月日 戸田茂睡国学者 年

年月日戸田茂睡がこの世を去ったその日日本の国学界は一つの時代の終焉を迎えた生涯にわたり彼は古典文学や日本の文化に深い理解と情熱を注ぎ込んだそれにもかかわらず彼が遺した足跡はその後の学問や思想において大きな影響を与えることとなる

年に生まれた茂睡は当初からその才能を顕示していた幼少期から和歌や漢詩に親しみ自らも詩作を始めるしかし皮肉なことに彼の真価が発揮されるのは後年になってからだった彼が国学という分野へ進む決意を固めた背景には日本文化への深い愛情と自身の知識欲があったと言われている

国学とは何かそれは西洋思想とは異なる日本独自の精神や文化を掘り起こす試みでありその中で茂睡は重要な役割を果たした若い頃からさまざまな文献や資料に目を通し多くの場合古典的な日本文学だけではなく中国文学にも強く影響されていたしかしそれにもかかわらず彼自身が求め続けたものは日本であった

例えば一度も訪れたことがない故郷への思い入れそれこそが茂睡にとって心の拠り所であり創作活動への原動力となっていたのであるあるファンによれば彼の作品には一見すると単純だけどとても深い感情と観察力が備わっていると言われているこのような内面的葛藤こそが多くの読者を魅了する要因となった

しかしながら国学という新しい潮流は当時まだ広く認知されておらずその存在意義について議論も多かった茂睡自身も様な批判や疑念と向き合わねばならない局面が多あったそれでもなお彼は持ち前の洞察力と創造性でその逆境を乗り越え多くの記事や著書を書き上げたその中でも特筆すべき作品はいくつかありそれぞれ独自性豊かな視点で日本文化について掘り下げている

特に和歌道などでは日本語そのものについて考察し新しい解釈や形態を提案したことで注目されたしかしこの新しいアプローチには批判的意見も多かったと歴史家たちは語る一部では伝統的な価値観との衝突として捉えられその結果として激しい論争も引き起こされたのであるしかしながらこの経験こそが彼自身をさらなる成長へ導いたとも言える

また生涯未婚であったためか孤独というテーマも作品には頻繁に現れる皮肉なことにそうした孤独感こそ人間として普遍的な感情だからなのだろうか そしておそらくこの孤独感によって生まれた詩篇には不思議とも言える共鳴力と普遍性が宿っていたようだ

年代以降その影響力はいっそう増し多くの弟子やフォロワーによって受け継がれることになるそれにもかかわらず過去数十年及び数世代後まで圧倒的存在感とは裏腹に生前にはそこまで評価される機会すら限られていたと言われているこの不遇とも言える時期こそ一番切ない部分でもある

死後受け継ぐもの

年月日という日に横浜市内のお寺で静かな最後の日迎えた戸田茂睡その遺体は地元民によって厳粛なる儀式として埋葬されたそしてそれ以降何百年経とうとも今なお日本各地で行われる国学研究会などでは必ず名前を見る人物となり続けている彼なしでは現在私達日本人として認識できない部分が多分存在していると言う人も少なくないほどだそれほどまで影響力濃厚だったのである

今日でも人の日常生活では古事記など安易しか知られていません しかし実際には それよりもっと豊かな教養基盤がありますそれぞれ文化との繋ぎ合わせ方次第現代人・特急形式調べ版 (2000) (ISBN:9784900481581) 要約します