2020年 - 緊急事態宣言を全面解除。

‹

25

5月

5月25

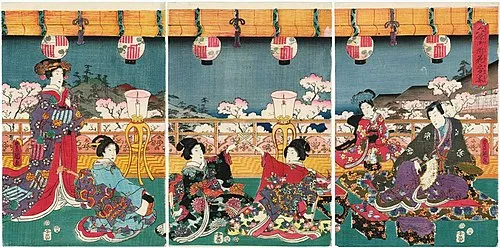

アフリカの日とアフリカ解放の日の意義

アフリカの日は、毎年5月25日に祝われる記念日であり、アフリカの団結と自由を象徴する重要な日です。この日は1963年に設立されたアフリカ統一機構(現在のアフリカ連合)の創設を祝うもので、アフリカ諸国が植民地支配から解放されるために闘った歴史的な背景があります。特に、黒人の権利や独立運動が進行していた時代を考えると、この日は単なる記念日ではなく、希望と再生の象徴でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅その日の朝、青空には自由への渇望が満ちていました。大陸全体で、人々は声高らかに「自由」を叫びました。赤い土壌から生えた緑豊かな草木は、その声を受け止めて波打つように揺れ動きました。彼らは過去に縛られず、新しい未来へ向かう準備が整っていたのです。この日はただ過ぎ去る時間ではなく、未来への第一歩だったと言えるでしょう。夜明け前…1950年代から60年代初頭、多くの国々が植民地支配から脱却し、自国を取り戻すために闘っていました。この運動は多くの場合血を流しながらも続き、その結果として、多くの国々が独立を果たしました。しかしそれでもなお、多くは内戦や経済的困難、新たな権威主義によって苦しんでいました。それぞれの地域には異なる歴史的な重みがありますが、それでも共通して「解放」の叫びがあります。そして、その叫びこそが今日まで続く「アフリカの日」という象徴となったわけです。子供の思い出帳小さかった頃、私たち家族は町のお祭りで集まりました。その時、大人たちは古い話を語り継ぎ、自分たちがどれほど大変だったか話していました。「我々は何も持っていなかった。しかし希望だけはあった」と、一人のおじさんが言いました。その言葉には重みと信念がありました。それぞれのお祭りでは、人々がお互いにつながり合い、自分たちのアイデンティティや文化について再認識することにつながります。それこそが、「アフリカの日」に込められた意義なのです。この日には、多様性を称賛しつつも、その裏には多くの課題も隠されています。例えば経済格差や教育水準、不平等など、それぞれ異なる状況下で存在する問題について考える必要があります。また、この日のイベントでは、新しい世代による未来志向型プログラムや政策提案について議論されます。このように、「アフリカの日」はただ祝い事だけでなく、現実問題への意識向上にもつながっています。緑と金色:希望という名のお祝いAfrican Unity Day(5月25日)#AfricaDay #AfricanUnityDay 今日は皆さん、一緒になってその祝福された瞬間を感じてください!African Unity Day は各地域文化とも深く結びついています。この日は様々な伝統音楽やダンスパフォーマンスによって表現されます。また、美味しい料理もその一環として提供されます。例えば、西部アフリカではジャollofライス、中部ではユッケという伝統料理があります。そして、それぞれ異なる音楽スタイル—ハイライフソングやヒップホップなど—によって、生まれる感情はいっそう強まります。食べ物と音楽、それこそ民族間交流への扉なのです。新しい風:変化への扉The Ripple Effect of Change "新しい風:変化への扉" — 私たちは変わる力があります!Botswana は1966年9月30日にイギリスから独立しました。その後、この小さな国でも改革運動など積極的な活動へ乗り出しました。「我々自身で何かできる」、そう自覚したことで彼らもまた力強い原則を築いてきました。他国との交流や共同プロジェクトも活発化し、人道援助活動にも力点がおかれるようになりました。このような事例を見ることで、「自由」そのものだけでなくそれ以降どう生き残るか、その重要性について感じ取れるでしょう。African Union(AU)は, アフリカ諸国間コミュニケーション向上だけでなく、安全保障問題解決にも取り組んでいます。紛争予防及び解決策提供など外交努力のみならず, 経済発展促進という視点でも活動しています。また, アユニオン加盟国同士講演会など定期開催することによって若者達から知見得たりします。一方, 大陸全体として環境保護活動もしっかり行われていますので, 自然資源持続可能利用推進へ繋げたい所存です。...

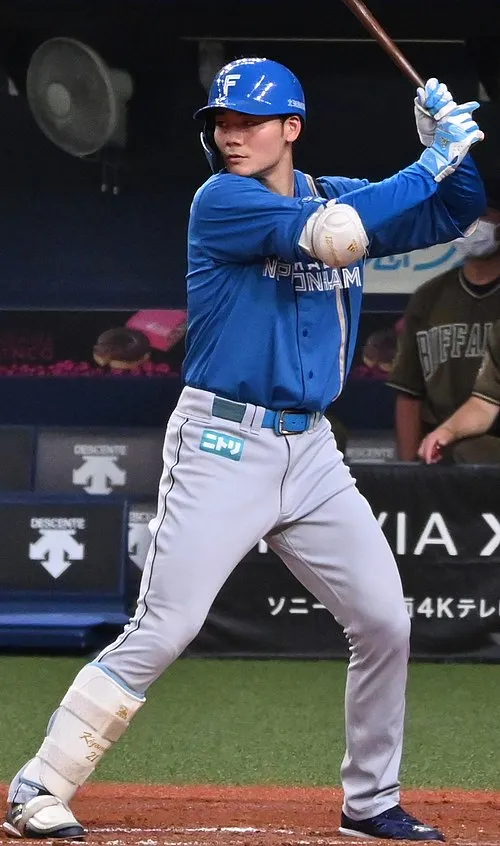

タップダンスの日 - アメリカを彩るリズムの祭典

アメリカ合衆国において、タップダンスはただの舞踏ではなく、文化的なアイデンティティの象徴であり、歴史を物語る重要な芸術形式です。毎年4月25日は「タップダンスの日」として祝われており、この特別な日には、その豊かな伝統や影響力を振り返る機会となります。タップダンスは19世紀中頃にアメリカで生まれ、アフリカ系アメリカ人のリズミカルな動きとアイリッシュ・ダンスが融合し、独自のスタイルが形成されました。この躍動感あふれる舞踏は、音楽や演劇とも深く結びつき、多様なジャンルで愛され続けています。勝利の風:この地の名誉の旅タップダンスの日を迎えるたびに、その背後にある無数の物語が心を打ちます。想像してみてください。ステージ上で感じる観客からの熱い視線。シューズが木製フロアと接触するたびに生まれる金属的な響き。それはまるで戦士が鼓動する心臓を持っているかのようです。そして、その瞬間、誰もが息を呑むことでしょう。夜明け前…18世紀末から19世紀初頭まで遡ってみれば、人々はまだジャズという名も知らず、大衆文化として育ち始めたばかりでした。その頃、「ミンストレルショー」が盛んになり、人々はエンターテイメントとして踊りと音楽を楽しんでいました。この時期には白人俳優が黒人文化を模倣し、それによって生まれた音楽やダンススタイルには複雑な歴史があります。実際には、それらは多くの場合、不当にも誤解され、不当に扱われました。しかしその後も多くの才能ある黒人アーティストたちが現れ、自らの声と身体表現によって新しい形態へと進化させていきました。子供の思い出帳思い起こせば私たち自身も幼い頃、小さなステージで足音が響くことに夢中になった瞬間がありますよね。「私も踊れるかもしれない!」という期待感。その一歩一歩には無限大への可能性があります。それぞれのお子さんたちは小さな靴を履いて初めてステージに立つ時、その瞬間から自分だけの物語を書き始めます。もちろん、大人になればなるほどその道程は厳しくなるものですが、それでも彼らにはキラキラした未来への扉があります。流れる時間:進化する芸術形式1930年代から1940年代になると、映画界でもタップダンスが注目され、多くの才能あるパフォーマー達—フレッド・アステアやジーン・ケリーなど—によってその魅力が広まりました。その美しいテクニックや見事なしぐさは、多くの場合オーディエンスに強烈な印象を与え、その影響力はいまだ色褪せることなく続いています。また、この時代から現在まで続いている重要なのは、この舞踏形態自体が常に進化している点です。例えばブロードウェイでは新しいスタイルやテーマごとの取り組みなど、新鮮味あふれる作品群を見ることができます。苦悩と栄光:ジャンプし続けるためにしかし、この華やかな世界にも裏側があります。有名になるためには数え切れないほど努力し、多くの場合屈辱にも耐えてこそ得られる成功です。「もっと上手にならないと」というプレッシャーとは常について回ります。そのため、一部의パフォーマー達는疲労感과孤独감에悩むこともあります。それでも彼ら의心에서それぞれ에게別個의夢があります。その火花는消えることなく灯り続けています。<p>最後になりますので結局、「果して本当になぜ我々踊ったのでしょう?」という哲学的問い掛けについて考察した方どうでしょう。またひょっとすると内面的自己探求そのもの!ただ終わった出来事(過去)なのか、それとも今ここ(未来)の希望満載種蒔き装置なのでしょう。本当に大切なのは目前現実経験如何(よろず)吸収如何ですね…。」</p></div>...

ホゴネコの日とは?日本での意義と活動

ホゴネコの日は、毎年11月の第3土曜日に日本で行われる特別な日です。この日は、保護猫の存在を広く知ってもらい、彼らへの理解を深めることを目的としています。多くの地域で動物愛護団体やボランティアによるイベントが開催され、保護猫たちが新しい家族との出会いを果たす場となります。日本では、近年ペットとしての猫が人気を博していますが、その裏側には捨てられたり虐待されたりする猫も多く存在します。ホゴネコの日は、そうした現実に光を当て、一匹でも多くの猫が幸せな家庭に迎え入れられるよう啓発する意義深い日なのです。また、この日には様々なキャンペーンやチャリティーイベントも行われ、多くの人々が参加して共感を示す機会ともなっています。運命の糸:保護された命たちとの出会い思わず心が締め付けられるような出来事があります。それはある寒い冬の日でした。一軒家から漏れ出てきた子猫たち。その小さな体は震え、その目には恐怖と不安が漂っていました。しかし、その瞬間、一人の優しい手によって救われました。このように、多くの保護猫たちは運命的な瞬間によって新しい人生へと導かれているのです。夜明け前…暗闇から光へ夜空には星々が瞬き、その下で一匹また一匹と捨てられてしまった子猫たち。彼らは誰にも見向きもされずに街角で彷徨っています。しかし、ある日突然、その暗闇から希望となる光が差し込むことがあります。動物愛護団体やボランティアによる支援者たちは、自分たちこそその光になるために活動しています。彼女たちは信じています。「一匹でも多く救いたい」と。そしてその努力は無駄ではなく、確実に明かりとなりつつあります。見知らぬ者同士:繋ぐ絆"見知らぬ者同士"とは何でしょう?それはただ顔を合わせないだけではなく、お互いへの理解や温かさもない状態です。しかし、ホゴネコの日にはそんな距離感も縮まります。この日は、人間と猫との交流だけでなく、人間同士にも大切な絆を生む機会なのです。例えば、ある地域では町中でホゴネコ写真展が開かれます。「この子はこんなお話があります」と言ったキャプション付きで展示される写真。その横にはその子と触れ合ったボランティアや家族連れ。そして、それぞれの背景や苦労話。それぞれが経験したストーリーが交錯し、新しい関係性へと育まれていきます。そこには温かな笑顔や感動的なしぐさ、それこそ生命力あふれる喜びまで感じ取れることでしょう。「抱きしめたい」の気持ち…心響く瞬間風になびく木々の音と共鳴しながら、多種多様な表情を持つ保護された猫たち。その目を見るだけでも、不思議と心温まります。「この子にも未来がありますように」。そう願う人々によってあふれる愛情。一緒になって遊んだり抱きしめたりする時間。それはただ「癒されたい」という気持ち以上に、この社会全体への意義深いメッセージなのだと思います。"あなたにもできること" — 小さな行動、大きな変化 それでは私達一人ひとり何のできることなのでしょうか?実際、この特別な日に参加することで、自分自身のできる範囲内で貢献できるという素晴らしいチャンスがあります。例えば、自分自身で里親になる決断だったり、小さなお金でも寄付したり。その小さなお金すら、多くの場合大切なお世話代として使われます。また、自身のお友達や知人とのシェアなど情報発信するだけでも大変重要です。この「小さな行動」が後々どんな変化につながってゆくだろう?想像してみてください。結論:しかし、本当に幸せとは何だろう?"幸せ".この言葉自体難解ですが、「ホゴネコの日」を通じて考える時、それは単なる個人的満足とは異なるものだという気づきを与えていると思います。ただ自分ひとりよければいいというものではない。本来、生物同士お互いや社会全体への寄与こそ本質的幸福とも言えるでしょう。でも、本当に幸せとは何なのか?それはただ我々人類のみならず、この地球上全て生き物との共存へ向け示唆している問いかもしれませんね。...

ヨルダン独立記念日:文化と誇りを祝う特別な日

ヨルダンの独立記念日は、1946年5月25日に国がイギリスから独立したことを祝う重要な日です。この日は、国民にとって自由の象徴であり、国家としてのアイデンティティを形成するための礎となりました。ヨルダンは、この地が歴史的に持つ多様な文化や宗教的背景を融合させながら、一つの国家としての形を作り上げてきました。この記念日には、多くの人々が集まり、パレードや花火など様々なイベントが行われます。特に首都アンマンでは、大規模な祭りや式典が開催されることから、多くの観光客も訪れる一大イベントとなります。この瞬間は、国民が共に手を取り合い、過去を振り返るとともに未来への希望を見つめ直す貴重な時間でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅歴史はしばしば大河となり、その流れは私たち一人一人によって形作られます。ヨルダンもまた、その流れに逆らわず数世代にわたり続いてきました。かつてこの地には、多くの民族や文化が交差していました。その中で生まれた言語や習慣は、この土地特有ものとなり、今でも強く息づいています。夜明け前…1946年、その年は周囲との緊張感漂う時代でした。しかし、人々は朝日が昇るような希望を抱いていました。イギリスとの関係が変わる中で、新たなる道への期待感も高まったことでしょう。「自由」という言葉には力があります。それまで抑圧されていた多くの声が、この日のために準備されていたかのようです。子供の思い出帳私たちの日常生活にも独立記念日は影響しています。家族とともに集まり、美味しい料理を楽しむその瞬間、祖父母から語られる物語にはどこか懐かしさがあります。「昔話」はただ過去を見るだけではなく、それぞれの日常生活にも根付いた精神として受け継がれていきます。それはまるで、一緒になって描いた絵本からページをめくるようなものです。多様性と団結:一体感ある国民意識現在、多民族国家として知られるヨルダンですが、それぞれ異なるバックグラウンドや信仰体系があります。この多様性こそが国民意識を育み、「団結」を生む源泉となっています。この記念日には各地域ごとの伝統舞踊や音楽なども披露され、それぞれがお互いへの理解と尊重へ繋げています。その瞬間、人々は一つになることができ、その場面は美しい調和へ導かれることでしょう。戦火から解放された街角:新たなる歩み近隣諸国との衝突によって何度も試練 facedしたこの土地ですが、それでもなお復興へ向けて歩み続けています。そして独立記念日という特別な日は、その努力への証とも言えます。「我々はいずれ必ず復活する」という確信。それこそ人々のお互いへの約束事なのかもしれません。未来への約束:共鳴する心(例: "彼ら自身")"私たちは決して忘れてはいない"という思い。それぞれ存在する物語、自分自身だけではなく社会全体へ向けられている心意気こそ、大切なのです。そしてその感情こそ、「未来」につながっていると言えるでしょう。 しかし、本当に「自由」とは何なのでしょう?ただ単に制約から解放されることでしょうか?それとも相互理解と思いやりによって育まれる深い絆なのでしょうか? ...

アルゼンチンの五月革命記念日:その歴史と祝祭の意味

アルゼンチンにおける「五月革命記念日」は、国家の歴史において非常に重要な節目を象徴しています。この日は1810年5月25日に発生した事件を記念しており、アルゼンチンがスペインからの独立へと向かう最初の一歩となりました。長い間続いた植民地支配に対する市民の反乱は、単なる政治的な動きだけでなく、国民意識や文化的アイデンティティの形成にも大きな影響を及ぼしました。当時、多くの人々は自由と自立を求めていました。街には大きな不満が渦巻き、人々は新しい政府への期待と希望で満ちていました。特にカバジェロス(騎士たち)が活躍し、その名声は人々の心に刻まれました。この日の出来事がもたらした変化は、その後数世代にわたって語り継がれることとなります。勝利の風:この地の名誉の旅その日の朝、太陽が昇ると共に希望が溢れ出し、広場には何千もの人々が集まりました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、彼らは運命の日への思いを募らせていました。その情熱あふれる叫び声こそ、新しい時代への扉を開く鍵だったのでしょう。夜明け前…その昔、夜明け前という言葉には特別な意味合いがあります。それは暗闇から光へ移行する瞬間であり、人々が新しい未来へ足を踏み入れる瞬間でもあります。1810年5月25日はまさしくその瞬間でした。市民たちは、自身の権利や自由を求め続ける中で一つになり、新しい体制によって自身たちの日常生活がどう変わるかという期待感で胸膨らませていたことでしょう。この日の出来事によって設立された「第一回最高議会」は、新政府設立への道筋となりました。それまで遠く感じていた夢—すべてのアルゼンチン国民として独立した存在になること—それこそ彼ら最大の希望だったと言えるでしょう。子供の思い出帳子供時代、それぞれのお祭りや祝祭日は特別でした。「五月革命」の日も同様です。この日はただ単に歴史的イベントとしてではなく、多くの場合家族や友人との絆を深める機会でもありました。そして、家族全員で集まり、美味しい料理やダンスなど多彩なイベントで賑わうことでしょう。このような文化行事によって、一層その重要性は増しているとも言えます。文化的背景アルゼンチンでは、この日に合わせて多くのお祝い行事があります。伝統的にはパレードや音楽演奏なども行われます。また、「プエルト・マデロ」地区では美味しいアサード(バーベキュー)やワインをご堪能しながら過ごす家族連れを見ることもでき、その中には歴史について語り合う姿も見受けられます。哲学的問い:過去から未来へ"しかし、この独立とは何か?ただ単なる空虚な記憶なのか、それとも未来への指針となる信念なのか?”...

食堂車の日 - 日本の鉄道文化を満喫しよう

食堂車の日は、日本において特別な意味を持つ日です。この日は、鉄道の旅に欠かせない存在である食堂車が果たしてきた役割や歴史を振り返る機会となります。日本では、鉄道旅行は長い間人々に愛されてきましたが、その中でも食堂車は単なる移動手段ではなく、旅の楽しみや文化交流の場としても重要な位置を占めています。日本初の食堂車は、明治時代に導入され、その後、昭和期には多くの鉄道路線で見られるようになりました。この時期、旅行者たちは単なる交通手段としてだけでなく、美味しい料理を楽しむためにも食堂車を利用しました。お米や新鮮な魚介類など、日本特有の素材を使った料理は、多くの場合その土地ならではのお土産ともなり、多様な地域文化を体験することができました。旅路のお供:心温まる一皿想像してみてください。外は緑豊かな風景が流れ去っていき、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う瞬間。その瞬間こそ、私たちが心待ちにしていた食事です。プラットフォームから乗り込むその瞬間、洗練されたテーブルセッティングとともに運ばれてくる日本料理。その美しさと共鳴する香りには、人々との絆や友情が詰まっています。実際、多くの場合、お腹だけでなく心まで満たす料理が提供されます。「この駅名物」とも言える料理や、新鮮な地元産品をふんだんに使ったメニューは、それぞれの地域性も表現しています。そしてそれらすべてには、一口ごとに歴史的背景や地域社会との繋がりがあります。夜明け前…日本列島縦断への誘い昔ながらの夜行列車、その薄暗い室内で小さなランプだけが照らす世界。窓から差し込む朝日の光。それはまた新しい一日の始まりでもありました。この時間帯には、人々が夢から覚め、新しい目的地へ向かう期待感があります。そして、その期待感と共に、大切なお客様へのおもてなしとして振舞われる朝ご飯。それぞれのお皿には、ほっこりしたご飯や温かい味噌汁、新鮮なお刺身など、日本人ならではのおふくろの味があります。さらに面白いことには、この日付け自体にも意味があります。1960年代頃から全国各地で「昭和の日」として記念日として祝われてきた経緯があります。しかし近年では、「食堂車の日」に焦点を当て、その魅力について語ることも増えてきました。多世代によって語られる物語。それぞれ異なる思いや経験値によって色づけされた記憶です。子供の思い出帳:家族団欒という名残"私たち家族は、この日になると思わず笑顔になったものよ"これまで数え切れないほど訪れてきた駅弁大会。この日は特別で、それまで何気なく利用していた食堂車という存在について考える良い機会でした。その時々によって異なるメニュー、大人も子どもも喜ぶ選び抜かれた品々。ただ単純なお弁当箱以上、お母さん手作りのお惣菜とは異なる、一緒に共有できる温かみ感じます。A列車で行こう、と言われれば「お弁当持参!」という声援。でもその裏側には「ここまで来てもまだまだ終わらないよ」という強気さ。夕暮れ時になるころ、「次第になんだか贅沢だね」という思わぬ発見へ至ります。そして私達自身もそうした文化的体験によって育まれているのでしょう。このような小さいころから与えられる印象こそ、本当に大切なのです。結論:何故私達は忘れない?"しかし、本当に大切なのはこの文化なの?それとも通過点?”こうした記念日はただ単なるスケジュール上の日付けなのでしょうか。それともひょっとすると各国民性ゆえ、自分達自身への問いでもあるのでしょう。「移動するだけ」ではないその先には、人との交流・地域社会・伝統との接続意義…。このような豊かな経験こそ、本当に人生そのものなのです。同じ電車同士でも繋ぐ絆、それぞれ違う記憶、大切だからこそ今日こうして思考します。この先どういう未来になろうとも、「ああ、この場所」「ああ、この匂い」、そんな個人的ストーリーほど生涯忘れることなどありません。...

納本制度の日の重要性と背景

納本制度の日は、日本における著作権と文化的資産の保護を象徴する重要な日です。毎年、10月27日に祝われ、この日は1950年に制定された「納本制度」に関連しています。この制度は、出版物を公的図書館に納めることを義務付けるものであり、著作権法の一環として位置付けられています。この日が持つ意義は、単なる法的な側面だけではなく、日本の文化や知識を次世代へ継承していくための重要な枠組みでもあります。歴史的には、戦後日本において情報や知識へのアクセスが重視され、その結果として生まれたこの制度は、国民が豊かな文化生活を営むための基盤となっています。記憶の遺産:文化を織り成す糸時が経つにつれて私たちが失ってしまうもの、それは記憶です。しかし、この納本制度の日には、その大切さを再認識する機会となります。全国各地で行われるイベントやシンポジウムでは、多くの人々が集まり、自らの思い出や経験について語り合います。その瞬間、誰もが息をのんだかもしれません。夜明け前…新しい時代への希望昭和25年10月27日。当時日本社会は敗戦から立ち直り、新しい価値観や生活様式が求められていました。その中で、本屋さんや出版社から送られる数多くの書籍。それらは新たな知識と希望そのものでした。そして、この日に創設された納本制度によって、それぞれの記事や文学作品が未来へ紡ぐ橋となることが定められました。子供の思い出帳:若き日の探求心小さかった頃、本棚に並んだ数冊の絵本。赤いカーネーションの鋭い香りとともに語られる物語。それこそが私たち一人一人にかけがえない影響を与えてきました。この日には、自身の日常生活においてどれほど多くの書籍や資料から影響を受けてきたか、改めて振り返る機会となります。この納本制度という考え方自体は世界各国で見受けられるものですが、日本独特の背景があります。明治時代以降、西洋文化との接触によって日本でも出版業界が発展しました。しかしながら、その発展には必ずしも著作権という概念が伴っていたわけではありませんでした。そして戦後、この理念を強化する形で1946年に「著作権法」が制定されました。NPO法人・地方公共団体との連携:近年では、市町村図書館との連携強化にも力を入れているようです。本当に読みたい書籍というものは、その地域独自であることも多いため、小規模でも良質な情報源として地元住民へ貢献できる仕組みになっています。このような取り組みこそ、日本全体として文化力向上につながっています。This system is not only a means of safeguarding the intellectual property rights of authors and publishers but also acts as a bridge linking our past with the present. It preserves the stories, experiences, and ideas that shape who we are as a society. In moments when everything seems fleeting, this act stands firm against the current of time.運命共同体:私たち皆で築く未来Nihon no bunka wa hitori hitori no shinri o motte irun desu...

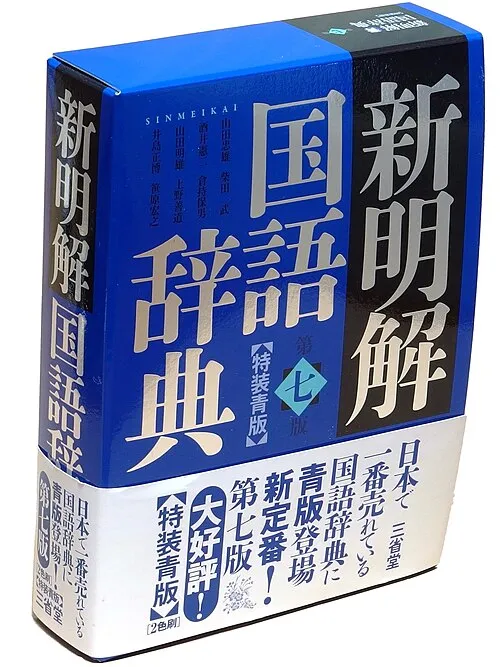

広辞苑記念日とは?日本語の豊かさを再認識する日

広辞苑記念日は、日本における辞書出版の歴史とその重要性を再認識する日です。この日は、1968年に初版が発行された広辞苑を祝うもので、今日まで日本語の豊かさや深さを伝える役割を果たしています。広辞苑は、言葉だけでなく、その背後にある文化や歴史も反映しており、日本人の日常生活や教育に欠かせない存在となっています。この記念日には、日本全国で様々なイベントが開催され、子供から大人まで幅広い世代が参加します。例えば、特別な講義やワークショップなどが行われ、言葉の魅力について考える機会が提供されます。また、この日に合わせて特別価格で販売されることも多く、多くの家庭で手に取られるきっかけにもなっています。言葉の宝庫:広辞苑という名の航海赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、広辞苑は日本語という大海原への航海を可能にします。この巨大な辞典には、日本語の単語や表現、その意味・用法・成り立ちなど、多岐にわたる情報が詰まっています。これによって私たちは、自分たちの日常会話や文学作品から新しい発見をし、さらに深く理解することができます。夜明け前… 言葉への旅路夜明け前、人々はまだ眠りについたままですが、一冊の本には全ての言葉とその意味が詰め込まれています。1968年12月10日に初版が登場した瞬間、それは静かな革命とも呼べる出来事でした。それまで日本には複数の辞書がありました。しかし、それらとは一線を画し、一つ一つ丁寧に編纂された広辞苑は、新しい時代への扉となりました。子供たちのおしゃべり帳近所のおばあさんから借りてきた古びた本、そのページをめくるごとに飛び出す色鮮やかな表現と不思議な意味。それこそ、小さな子供たちがおしゃべり帳として使う姿を見ることがあります。「これはどういう意味?」、「この言葉って何?」なんて質問攻めになる光景は微笑ましくもあり、日本語学習者として嬉しい瞬間でもあります。その好奇心こそ、この国特有の文化と言えます。歴史的背景:ゆっくり紡ぐ物語広辞苑創刊当時、日本社会は急速な変革期を迎えていました。高度経済成長期とも呼ばれるこの時代、多様化する価値観と言語使用環境によって新しい単語や概念も生まれました。このような状況下で生み出された広辞苑は、単なる辞書以上でした。それぞれの記事には著者自身による注釈も加わっており、その背景には当時流行していた文学運動や思想家達との密接な関係があります。その結果、新しい文化と言葉同士との相互作用が見られるようになりました。響き合う感情:共同体としての日常"響き合う感情" というテーマでは、この国独自の日常生活にも焦点を当てたいと思います。地域ごとの方言や伝統的な表現方法など、それぞれ異なる「日本」が存在しています。だからこそ、こうした多様性溢れる要素が集結し、新しく形成された言葉へのアプローチこそ私たち全員によって支えられている証拠なのです。そのため、この記念日はただ過去を見るだけではなく、「現在」と「未来」をつないでいる重要なお祝いでもあります。未来へ紡ぐ糸:次世代への責任感"未来へ紡ぐ糸" それ自体、大切なのです。この日はいわば次世代へのメッセージでもあります。「私たちはどんな意義ある言葉を残していけるだろうか」。若者達へ向けてもその問いかけは続いています。ただ覚えるだけではなく、自分自身で使いこなし、新しい表現方法として捉えてほしいものです。そして彼ら自身もまた、新しい道標となることでしょう。結論:勝利とは何か?ただ過去か、それとも未来?"しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?" 広辞苑記念日は、ただ過去を書物として振り返るだけではありません。それぞれの記事一つ一つには無限大なる可能性があります。我々自身の日常生活から生み出され続け、新しく咲き誇ってほしい。それこそ、本当に価値あるものになってゆくでしょう。そしてその価値観こそ、人々同士のお互い理解しあうためにも欠かせない部分なのです。この日がお互い理解し合う時間になりますよう願っています。...

別所線の日 - 地域の魅力を再発見する特別な日

別所線の日は、長野県に位置する別所温泉と上田を結ぶ鉄道路線、別所線の重要性を再認識するための特別な日です。この日は毎年、地域の人々や鉄道ファンが集まり、その歴史や文化的価値について考える機会となっています。別所線は1921年に開通し、多くの人々に愛されてきました。特に温泉地として知られる別所温泉へのアクセスは、この地域における観光産業にも大きな影響を与えています。この路線は、単なる交通手段ではなく、地域のコミュニティや文化をつなぐ架け橋でもあります。多くの世代が利用してきたこの路線には、人々の日常生活が詰まっており、その歴史的背景には多くの物語があります。また、地域住民によって支えられたこの鉄道が現在も存続していること自体が、日本の地方都市における公共交通機関の重要性を象徴しています。秋風と共鳴する:失われた時間への旅秋風がそよぎ、葉っぱが舞い落ちる季節になると、私たちは自然とともに過去へ思いを馳せます。この時期になると多くの方々が思い出す、「あの日」の出来事。それはある晴れた日の午後、小さな駅で待ち合わせていた瞬間でした。その瞬間、電車から流れる音楽や車両同士が触れ合う金属音、それらすべてが心地よく響いていました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような懐かしさ。それこそまさしく、この地で育まれてきた文化そのものです。昔ながらのおもてなし:駅舎から見る情景駅舎には古びた木製ベンチがあります。その上には無数のお客さんたちによって残された思い出があります。「ああ、この場所で友達と思い出話をしたっけ」と誰もが笑顔になれる場所なのです。旅立つ人々、一緒に乗る家族連れ、おじいちゃんおばあちゃんから子供まで、多世代で賑わうこの場面こそ、日本社会の縮図と言えるでしょう。運命的な出会い:沿線ストーリー"ある日、新しい運転手さんとの出会い"春先、新しい運転手さんがお披露目されました。その姿は若干緊張した様子でした。しかし彼女は運転席から見える風景を見るにつれて、自信満々になって行ったようです。彼女はいろんなところで目撃され、多くのお客さんと交流しました。「また来ますね!」という声援。それこそ新しい世代との絆なのです。この日常的な交流こそ、大切なお客様とのコミュニケーション。その一瞬一瞬は、お互いに対する理解や親しみへ繋げます。夜明け前…灯火として輝く夢暗闇から明るみへ向かう途中、この路線ではそれぞれ異なる物語があります。ある日の早朝、一番列車によって起こされた静寂。この時、人々はそれぞれ夢を持ちながら目的地へ向かいました。そしてその旅路では何気ない出会いや出来事もありました。「次第に空気も冷えてきて、その分心もシャキッとして…」そんな瞬間だったことを今でも覚えています。記憶ゆんゆん:子供時代のお菓子屋さん"忘れられない味"小さい頃、大好きだったお菓子屋さんがあります。その店舗前で電車待ちしている間、お母さんがお菓子を買ってくれる期待感。それはもう最高でした!周囲には友達もいて、「これ美味しい?」なんて言われながら食べたり…。その甘酸っぱい記憶はいまだ鮮明です。そして今思えば、それこそ未来への礎とも言える体験だったと思います。一緒に成長してきた仲間、それぞれ歩む道だとしても、この場所だけではなく、日本全体にも影響を与えているかもしれません。結論:未来への伝承とは何か?"しかし、本当に大切なのは何だろう?"私たちはいつでも新しい発見や感動できる経験について考えています。しかし勝利とは何でしょう?ただ単なる過去だけではなく、それ以降どんな種として成長できるのでしょうか?我々一人ひとりによって育まれている「日本」の未来、その中身とは果たして何なのでしょうね?そんな哲学的な問いかけで終わります。そしてまた来年、一緒に祝いたいですね!そして「ありがとう」と言える未来へ向けても進んで行きたいものですね。...

プリンの日|日本のプリンを楽しむ方法とレシピ

日本における「プリンの日」は、毎年7月21日に祝われる特別な日です。この日は、クリーミーで柔らかいデザートとして多くの人々に愛されているプリンを讃えるために制定されました。起源は、1970年代に遡り、ある会社がこの日を「プリンの日」と定めたことから始まりました。時が経つにつれて、日本全国で広く認知されるようになり、多くの地域でイベントやキャンペーンが行われています。この日が選ばれた理由は、プリンの基本的な材料である卵と牛乳に由来しています。日本では「7月21日は夏至から数えてちょうど100日目」であり、この頃は新鮮な卵と牛乳が手に入りやすい季節でもあります。また、この日は豊穣を象徴する夏の季節にもあたります。甘美なる誘惑:プリンという名の夢想像してみてください。太陽の光が差し込み、その温かな光を浴びながら、一口サイズの小さなカップからほんのり甘い香りが漂ってきます。その瞬間、私たちは子供時代を思い出します。母親が台所で作っていた手作りプリン。その滑らかな舌触りとクリーミーさは、まるで雲を口に含んだようでした。そして、その赤茶色のキャラメルソースが流れ落ちる様子はまさに芸術そのものでした。夜明け前…ふわふわ卵と牛乳への旅日本では古くから卵や牛乳は重要な栄養源として扱われてきました。それぞれの家庭にはそれぞれのおふくろレシピがあります。「お母さん特製」の味という言葉には、多くの場合愛情や安心感が込められていて、その味わいは記憶とともに今も心に生き続けています。また、日本各地には様々なスタイルのプリンがあります。例えば、大分県では「大分豆腐プリン」が有名です。この地方独特のお豆腐によって作られるスイーツは、しっとりとした食感と共に優しい風味を楽しむことができます。子供の思い出帳:家族団欒とスイーツタイム家庭内で楽しむスイーツタイム、それこそが多世代間コミュニケーションツールと言えるでしょう。「今日は何を作ろうか」と相談する中で、お母さんから受け継ぐレシピもあれば、自分自身オリジナルアレンジも試してみたい気持ちも湧いてきます。「お父さん、お母さん、一緒にやろうよ!」そんな声掛けから始まったキッチンパーティーでは、「誰か一人だけ」というより、「みんなで」楽しむスタイルこそ、日本人ならではとも言えます。プラスチック容器革命:時代との共存1970年代以降、商業的な視点でも注目され続けているプラスチック容器入りの商品化。この変革によって、市場には数多くのお店オリジナル商品やコンビニエンスストア専売品など多種多様な選択肢があります。それぞれ異なる食感や風味、それでもどこか懐かしさを感じるものばかりです。その一方で、本格的なお手製ナチュラル志向へ戻ろうという動きも見受けられるようになりました。心温まる記憶:月明かり下のお菓子作り 静かな夜中、自宅キッチンではボウルいっぱいのクリーム色した生地があります。そしてその横には、小ぶりながら特徴的なしっぽ部分(カラメル)が用意されています。それを見ると思わず微笑んじゃいますね。つぶれてしまった夢だったとしても、「また挑戦しよう!」そう思わせてしまう魔法があります。このようなお菓子作りほど、人々を結びつけてしまうものなんでしょう。 伝説になる瞬間:文化交流として 'プッチンプ'(フランス):実際、日本だけじゃなく世界中でも親しまれるデザートとなりました。他国への影響力と言えばフランス・スペイン発祥ですが、その後どう展開してきたのでしょう?和菓子にも似た印象なのですが…。例えばフランス式デザート「クレーム・キャラメル」。これとの融合によって独自路線へ進化した点について考えてみても面白いですよね! '砂糖キャンディ': 文化交流とは…? 'ここまで広げれば他国との壁なく交流できる' .未来にはどんな新しいお菓子誕生するのでしょう?想像以上です!ただ単純なお菓子と思わせない奥深さ、それこそ“愛”だとも言えません。でも真剣になることで全体的視野広げたり経験豊富になった気持ち抱いて活動してほしいですね。 "過去への回帰": プリンの日とは何か? "甘美なる香り" が残ります。しかし終焉ありません!新旧交差地点ここより、新しい歴史ひっそり築いてゆくだろう今後それ期待しつつ同じ空間共有できれば素晴らしいですね『勝利とは何でしょう?ただ食べ物じゃない』未来描けば自分自身成長にも繋げあえて理解促進出来たり—そんな可能性秘め合わせ! ...

ターミネーターの日:AIと人間の未来を考える

「ターミネーターの日」とは、1984年に公開された映画『ターミネーター』に由来する特別な日です。この映画は、サイボーグによる支配と未来の戦争をテーマにしており、人類と機械との闘争を描いています。特に、この映画が公開された日、つまり1984年10月26日は、サイボーグである「T-800」が人類の未来を脅かす出来事が起こるという設定から、多くのファンや文化愛好者によって記念されています。日本では、この映画が持つ影響力は計り知れません。特にアクション映画やSFジャンルの発展に寄与しただけでなく、その後の多くの作品にも影響を与えました。視覚効果やストーリーテリング手法など、多くの技術的革新がこの作品から生まれました。また、日本独自のポップカルチャーにも深い根付きを見せ、アニメーションや漫画、さらにはゲームなど様々なメディアでその要素を見ることができます。機械と人間:未来への問いかけ映画『ターミネーター』では、人間と機械との対立というテーマが繰り返し描かれています。これはまさしく私たち現代人への警告でもあり、自ら作り出したものが私たちを脅かす可能性について考えさせられる瞬間なのです。このような観点からも、「ターミネーターの日」はただ単なるフィクションとして終わらない重要な意味合いを持っています。夜明け前…未来への恐怖想像してみてください。暗い未来で冷たい金属音が鳴り響き、荒廃した街並みには破壊された車両や廃墟ばかり。それでも希望はそこにはあります。人々は一丸となって抗戦し、自分たちの運命を取り戻そうとしている姿があります。「それでも、人間はどうやって勝利することができるのでしょう?」という疑問も湧いてきます。この問いこそ、「ターミネーターの日」に私たちが考えるべきものなのです。文化的背景:日本独自の視点日本では、『ターミネーター』シリーズは非常に人気があります。その背景には、日本自身も技術革新と急速な発展を遂げてきた歴史があります。そして、その中で生まれる恐怖感—つまり技術によって変わってしまう世界—というテーマも共鳴しています。昔、日本でも米国から帰った若者たちは、高度経済成長期時代に「万博」のようなイベントで世界へ向けて先進国として見せつける一方、自ら作った道具によって生活様式まで変化してしまう不安感も抱えていました。子供の思い出帳「お母さん!あれ見て!ロボットだよ!」「ほら、そのロボットがお兄ちゃんみたいになったらどうなると思う?」This is how children in Japan watched and experienced the excitement of robotic technology. The idea of machines becoming an integral part of life was thrilling, but also unsettling. It resonated with the idea presented in "Terminator" where machines could rise against humanity, reflecting both fascination and fear.日本文化との融合:伝統的価値観と近代技術『ターミネーター』シリーズには、西洋文化だけでなく日本的要素も感じ取れる場面があります。それは古典的な価値観—例えば家族愛やコミュニティ意識—そしてそれとは対照的な個人主義との対比です。この二つの相反する概念はいわば摩擦を生じさせ、それこそ現代社会にも通ずるテーマです。再生するエネルギー:名誉ある旅路へ勝利とはただ過去形ではない、一歩踏み出すことで得られるものだ。This journey that humanity takes against machines is reminiscent of our own struggles with modernity...

出来事

2020年 - ジョージ・フロイドの死。

2019年 - ドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領夫妻が国賓として訪日。同月28日まで滞日した。

2015年 - 午後2時28分ごろ、埼玉県北部を震源とする深さ56km、マグニチュード5.5の地震が発生し、茨城県土浦市で最大震度5弱の揺れを観測する。

2014年 - AKB48握手会傷害事件が発生。岩手県滝沢市の岩手産業文化センターで開催されていたAKB48の握手会で、メンバーの川栄李奈、入山杏奈と会場整理スタッフの男性が負傷した。

2009年 - 板橋資産家夫婦放火殺人事件が起こる。

2009年 - 北朝鮮が、2006年以来3年振り2回目の核実験を強行する。

2005年 - 靖国問題などで日中関係悪化を欧米・東アジア各国のマスコミが一斉に報道する。

2002年 - 南海和歌山港線の末端部分和歌山港駅 - 水軒駅間が最終運行。翌5月26日廃止。

2002年 - 台湾海峡の上空でチャイナエアライン611便空中分解事故が起こる。

2000年 - レバノン内戦: レバノン南部を22年間占領していたイスラエル軍が撤退。

1999年 - アメリカの「合衆国安全保障並びに中華人民共和国との軍事・経済問題に関する特別委員会」がコックス報告書の改定版を公開。

1997年 - シエラレオネでジョニー・ポール・コロマ少佐がクーデター。アフマド・テジャン・カバーを国外追放し国家元首に就任。

1990年 - バブル景気: 1986年12月以来の大型景気が42か月目となり、戦後2番目の岩戸景気と並ぶ。

1989年 - アメリカが日本に対し包括通商法スーパー301条を適用し、日本を不公平貿易国に指定。

1986年 - ハンズ・アクロス・アメリカが開催される。

1985年 - 日本国の国籍法改正。国際結婚の際に夫婦同姓・夫婦別姓のいずれも選択可能になる。

1982年 - フォークランド紛争: イギリス海軍の駆逐艦コヴェントリーがアルゼンチン軍機の攻撃により沈没。

1981年 - 湾岸協力会議設立。

1979年 - アメリカン航空191便墜落事故が発生。

誕生日

死亡

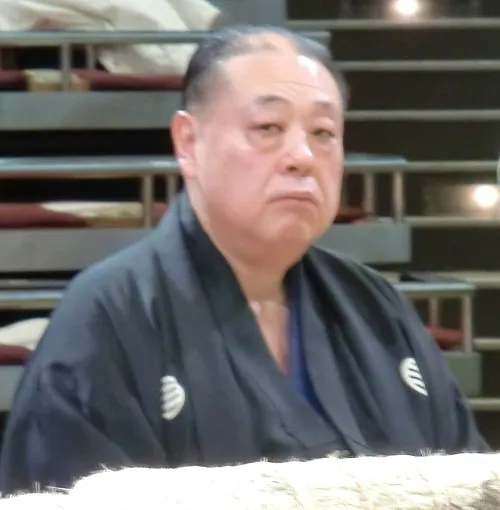

2024年 - 大潮憲司、大相撲力士(* 1948年)

2022年 - 葛西敬之、実業家、JR東海名誉会長(* 1940年)

2020年 - オズバウド・フメイロ・アウバレス、元サッカー選手、指導者(* 1956年)

2019年 - レネ・グレイ、カナダのプロレスラー(* 1932年)

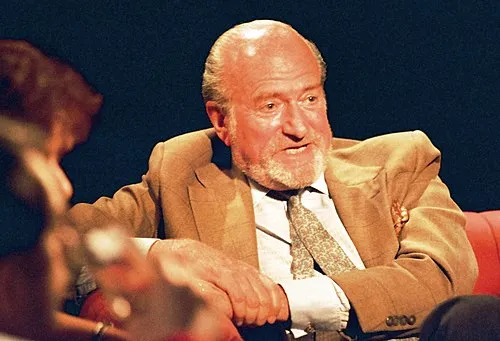

2019年 - クラウス・フォン・ビューロー、法律家、演劇評論家(* 1926年)

2014年 - ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ、ポーランドの指導者(* 1923年)

2002年 - 坊屋三郎、俳優(* 1910年)

1988年 - カール・ウィットフォーゲル、社会学者、歴史学者(* 1896年)

1986年 - 木下華声、落語家(* 1912年)

1981年 - ローザ・ポンセル、ソプラノ歌手(* 1897年)