2019年 - 北海道道東地方で5月としては異例の記録的酷暑となり、佐呂間で39.5度、帯広で38.8度など道東各地で5月の歴代最高気温を大きく上回る記録した(佐呂間における39.5度は、日本全国で見ても5月における歴代最高気温記録も更新するものだった)。

‹

26

5月

5月26

ジョージアの独立記念日:歴史と祝祭を知ろう

ジョージアにおける独立記念日は、特に重要な出来事として位置付けられています。この日は1991年4月9日に、ソビエト連邦からの独立を宣言したことを祝うものであり、国民にとって自由と主権の象徴です。多くの人々がこの日を待ち望み、自国の文化や伝統を再確認する機会となっています。歴史的には、ソビエト連邦の支配下で抑圧されていたジョージアは、様々な抗議運動や民族運動によって徐々に自らのアイデンティティを取り戻していきました。そして1989年4月9日、トビリシで発生した血なまぐさい抗議活動がその引き金となり、多くの命が失われる結果となったものの、その後も国民は決して屈しませんでした。この悲劇的な事件は、逆にジョージア人たちが一致団結する契機となり、「自由」のために戦う決意を新たにしました。風が変わる:勝利への道想像してください、その日の朝。空には希望を象徴する青空が広がり、小鳥たちが鳴き交わす音色が耳に響いていました。「私たちは自分自身でありたい!」という声は、一つ一つ確かな意志として大地へ響き渡りました。かつて遠い昔から続いていた束縛から解放される瞬間、それこそまさに「自由」の到来だったでしょう。夜明け前…希望と勇気それまで長い間続いた暗闇の日々、その底知れぬ絶望感は多くの人々を押しつぶそうとしていました。しかし、人々はその悲しみに耐え、「私たちは不屈だ」と声高に叫び続けました。彼らは心から「新しい朝」を信じ、自らの足で進む勇気を持っていました。その瞬間、人々は未来への希望を胸に抱いていたことでしょう。子供たちへの約束:未来へ繋ぐバトン独立記念日の意味は、大人だけではなく子供にも強く訴えかけます。「私たちのお父さん、お母さんのおかげで今があります」。若者たちは、この思い出深い日にはいつも両親から聞かされている歴史物語や先祖代々受け継ぎし文化について考えるでしょう。それぞれ小さな手でも大きな変化を起こせるというメッセージ—それこそ未来へ繋ぐバトンなのです。祖先への感謝:土壌と絆そう、この土地には古代から様々な文化や文明が育まれてきました。ジョージアという名もまた、この地とその歴史との深い絆によって成り立っています。周囲には雄大なるカフカス山脈、そして美しい黒海があります。その恵みある自然環境と共存して生きる姿勢こそ、人間性そのものなのです。力強さと柔軟性:新時代への挑戦独立記念日はただ過去を見るだけではありません。それは未来へ向かう力強さでもあります。「どうすればこの教訓を生かせるだろう?」多くの市民たちは思考します。一見難しい現代社会でもある中で、それぞれ異なる価値観やバックグラウンドながら集まり、一つになること—それこそ真実なる「力」の形なのです。その姿勢こそ、新しい時代への挑戦とも言えます。祝福の日:共鳴する心同士"一緒になれば何でもできる!" 皆んな笑顔になり、大歓声で祝福し合います。それぞれ異なる背景・経験・夢ですが、一緒になることで彼ら自身も一体感を感じます。この場面では音楽・ダンス・食べ物など色んな要素がお互い交わり合います。その楽しげな雰囲気とは無関係なお祝いなのでしょう!家族同然どころか、全員友達なのです。"しかし、本当の独立とは何か?""単なる国境線上だけではなく、それよりずっと深く、自分自身との対話でもある。" "私たちはどういう存在なんだろう?ただ過去との和解だけではない。それとも今日ここから次世代につながる種蒔きを行うことなのか?"...

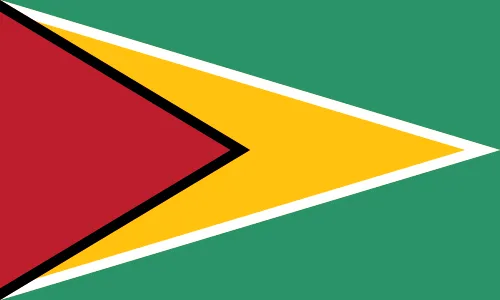

ガイアナ独立記念日:歴史と祝福の意味

ガイアナの独立記念日は、1966年5月26日に英国からの独立を果たしたことを祝う重要な日です。この日は、ガイアナ国民が自らの手で未来を切り開く決意を固めた瞬間を象徴しています。歴史的には、この国は多様な民族と文化が共存する場所であり、その背景には先住民、アフリカ系、インド系など様々なルーツがあります。こうした多様性は、独立に向けた戦いにおいても大きな力となりました。独立以前、ガイアナは250年以上にわたりオランダや英国によって植民地支配されてきました。そのため、多くの人々が自らの権利と自由を求めて声を上げました。特に1940年代後半から1950年代には、多くの政治運動が生まれ、新しいリーダーシップが台頭しました。それらの運動は、人々が団結し、自身のアイデンティティと未来を求める力強い姿勢として表れました。勝利の風:この地の名誉の旅夏の日差しが照りつける中、人々は広場に集まり、「私たちは自由だ!」というスローガンで一斉に叫びました。その瞬間、彼らは長い苦難から解放された喜びで満ち溢れていました。周囲には赤や黄色や緑色に彩られた旗が翻り、それぞれ異なる文化背景を持つ人々が一緒になって祝福する姿は感動的でした。夜明け前…しかし、その日の数年前、暗雲が立ち込めていました。英国からの圧力や内部対立、不安定な経済状況など、多くの障害が存在しました。特に1964年になると暴動や抗議行動も増え、それまで平穏だった社会にも緊張感が漂うようになりました。「このままでは私たち全員滅びる」と恐れる声も少なくありませんでした。しかし、その時こそ人々は新しい希望へ向かって手を取り合ったのでした。子供の思い出帳今では多くのお子さんたちがお祝いの日を待ちわびています。「今日は楽しいパレードだ!」と期待しながら目を輝かせています。また、おじいちゃんやおばあちゃんから聞いた昔話にも耳を傾けます。「私もその時代、この地で戦ったんだ」と語る彼ら。この日はいわば世代間交流でもあると言えるでしょう。文化的融合:甘美なるメロディー独立記念日には伝統的なダンスや音楽も欠かせません。クレオール音楽やインディアン・ラグタイムなど、多彩なリズムとメロディーが街中に響き渡ります。それぞれ異なる民族背景から成り立つこれら芸術形式は、一体感と愛国心を育む重要な要素です。また、美味しい料理も並ぶため、五感すべてで楽しむことのできる特別な時間です。未来への道:新しい希望もちろん、この祝日はただ過去への追憶だけではありません。それ以上に、「これからどうするか」という未来への問いでもあります。そして、それこそ現代社会でも重要視されているテーマなのです。「私たちはどんな国になりたいか?」という疑問。それぞれ答え方こそ違いますけど、自分自身だけじゃなくみんなで協力して作って行かなきゃならないですね。哲学的問い:勝利とは何か?しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それは単なる過去への記憶でしょうか?それとも土壌につくられる種として、新しい生命へ繋ぐものなのでしょうか?歴史という大河に流されないよう、自分自身もしっかり足元を見る必要があります。この日だけではなく、一年365日の中で常に自由について考え続けること、それこそ真実なのではないでしょうか?そう感じずにはいられません。...

ポーランドの母の日:伝統と現代の祝福

ポーランドにおける母の日は、毎年5月26日に祝われる特別な日であり、母親への感謝と愛を示す機会です。この日は家族が集まり、母親に対して特別な贈り物や手紙を贈り、その存在を称えることが一般的です。歴史的には、母の日はアメリカで始まったものであり、1908年にアンナ・ジャービスが自身の母親を偲ぶために教会で行った奉納式から発展したと言われています。その後、この運動は広まり、多くの国々で独自のスタイルや慣習として根付いていきました。ポーランドでは、この日が国民的な行事となり、子供たちは自分たちの言葉や創作物を通じて感謝の気持ちを表現します。たとえば、子供たちは学校で作ったカードや手作りのお菓子などを持ち帰ります。時には、お花屋さんから美しい花束が届けられることもあります。このようにして、家庭内では温かい雰囲気が漂い、それぞれの家族独自のお祝い方が見られるのです。愛情の旋律:心温まる伝統思い返せば、その日は風が優しく吹き抜け、小鳥たちが楽しげにさえずっていました。青空の下では色とりどりのお花が咲き誇り、私たち家族もまたその一部になっているかのようでした。子供たちは、その大切な日のために一生懸命準備しました。小さな手によって描かれた色鮮やかな絵は、お母さんへの「ありがとう」を込めていました。そしてその絵には、自分だけのお母さん像があります。それは時にはスーパーヒーローだったり、お菓子職人だったりするわけです。お父さんも協力し、一緒になってお祝いする準備を進めます。「今日は特別な日だから」と言って朝食には心づくしのお料理が並びます。焼き立てパンケーキから流れるメープルシロップ、その甘い香ばしさと共に目覚めると、「これはママへのプレゼント」と語る子供たち。この瞬間こそ、何よりも大切なものなのだと思います。夜明け前…日の出前、人々はまだ夢見心地ですが、小さなお店では既に忙しく動いています。「今朝中に届けないと!」という声掛け合う姿勢。その傍らには新鮮なお花や手作りギフトボックス。道端には賑わう市場があります。それぞれのお店で販売されている様々なお土産品など、それらはすべて「ありがとう」の代弁者とも言えるでしょう。記憶のアルバム:過去から未来へ振り返れば、自分自身も小さい頃、この日になるとワクワクしたものです。「今日はどうなるんだろう?」そんな期待感。また、おばあちゃんとの思い出も深く刻まれています。「昔おばあちゃんにもこの日に何かしたっけ?」そう問いかけながらも、自身がお母さんになった今ではその伝統を受け継ぎたいと思っています。その思い出帳は次世代へ引き継ぎたい大切な宝物となっています。結論:愛とは何か?しかし、「愛」とはいったい何なのでしょう?それはただ単なる感情なのか、それとも私たち自身を形成するものなのか?毎年5月26日になることで再認識されるこの問い。それこそがお互いへの理解と思いやりにつながっているのでしょう。...

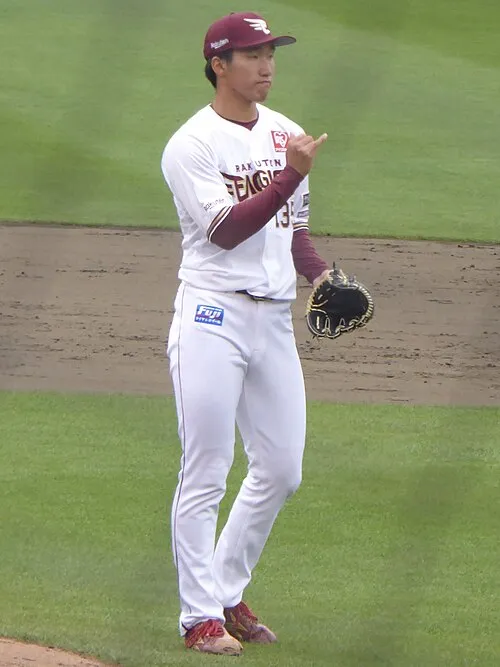

ラッキーゾーンの日の意味と楽しみ方

ラッキーゾーンの日は、日本のプロ野球において特別な意味を持つ記念日であり、特定の球場に設けられた「ラッキーゾーン」という独特のエリアを祝う日です。このエリアは、ホームランを打ちやすい場所として設計されており、その存在は試合展開やファンの盛り上がりに大きな影響を与えています。日本のプロ野球は、1950年代から始まり、その後数十年で多くのファンを魅了してきました。特にラッキーゾーンが存在する球場では、選手たちがホームランを狙いやすく、その結果試合はよりドラマティックになります。勝利の風:この地の名誉の旅ラッキーゾーンの日がもたらす興奮と期待感。選手たちはバットを握りしめ、「運」を味方につけようとする姿勢が見受けられます。「ここで一発」と心で唱えながら、一投一打ごとに心拍数が高まっていく瞬間。スタンドから聞こえる観客たちの応援は、まるで波濤(はとう)が押し寄せるような音となり、選手たちへ力強い後押しとなります。そして、この特別な日はただ単なる記念日ではなく、日本人にとって野球への愛情と情熱を再確認させる瞬間でもあります。夜明け前…その歴史的背景には、多くのお話があります。例えば1980年代、日本中で盛んになったスポーツとしてプロ野球が確立されていきました。その中でも各地方チームとの競争は激しく、それぞれ特色あるスタジアムやルールによって競技されていました。その時期、「ラッキーゾーン」のアイデアも生まれました。この独自性こそが、日本プロ野球界全体を活気づけ、多様性溢れる文化形成へ繋げていると言えるでしょう。子供の思い出帳子供時代、親に連れられて行った試合。ボールパークから漂う香ばしい焼き鳥やポップコーン、そして何よりも赤色や青色など色鮮やかなユニフォーム姿で声援を送る観客たち。その景色こそ、「ラッキーゾーンの日」の魅力です。あの日々には夢中になったヒーロー達との出会いや、一緒になって叫びあった思い出があります。それぞれ家族団欒(だんらん)のひと時として過ごしたことでしょう。それこそ、「みんな一緒」という気持ちになれる重要な要素でもあります。人々への影響記憶とは生涯消えないもの:この日は多くの場合、新しい世代にも影響しています。「私もプレイヤーになりたい!」という夢を見る若者達。そして彼ら自身もまた、新しい伝説作りへ挑戦していることでしょう。「自分にもできるかもしれない」、そんな希望的観測すら抱いています。それこそが「勝利」以上とも言える感動なのかもしれません。新しい伝説:歴史ある瞬間"ホームラン王"誕生:2010年には、「ラッキーゾーン」に助けられて数々の選手たちによる新しい記録更新・破壊劇がありました。「私にもできそう!」と思わせてくれるフィールドスペース。その瞬間毎回新しい歴史を書き加えていること。またそのためにも多様性あるセクション設定によって多くのお客様も楽しませています。しかし、この現象だけではありません。この広さゆえ種々様々な戦略や考慮点まで発展したことも付加価値です。"未来への希望":"次世代への道":>実際現役選手以外でもファン層拡大大切ですね。そして共通認識向上やコミュニティ参加意義増大など環境改善効果へ続いてます。一つ一つ小さな奇跡起きながら自己成長とか達成感増幅化。それこそ「私からあなたへ繋ぐ」ですよね!それ故未来一般社会構築導入成果化でしょうか?だから今後どう発展するか楽しみでしょう![哲学的問い]: "しかし、本当の『運』とは何なのだろう?それはただ幸運なる出来事なのか、それとも積み重ねによる必然なのか?"...

東名高速道路全通記念日とは?その意義と役割を考える

東名高速道路、すなわち「東海道自動車道」は、日本における重要な交通網であり、その全通は1969年(昭和44年)3月から始まりました。東京と名古屋を結ぶこの高速道路は、日本経済の発展と都市間輸送の効率化に大きく寄与しました。このプロジェクトは、戦後復興期における日本社会が新たな時代を迎えるための一環として位置付けられ、技術革新や社会変革の象徴となったのです。勝利の風:この地の名誉の旅当時、多くの人々が自動車を持つことができず、列車やバスによる移動が一般的でした。しかし、この高速道路が完成することで、人々は夢見ていた「自由な移動」が実現しました。サラリーマンたちは朝早くから出発し、自宅から会社へ向かうために使い、新たなビジネスチャンスも生まれました。それまで数時間かかっていた道程も短縮され、家族旅行も気軽になったことは、当時の日常生活に大きな影響を与えました。夜明け前…1960年代、日本は高度経済成長期を迎え、自動車産業も急速に発展していました。国民みんなが自由に移動できる未来を描いていたその頃、「東名高速道路」の建設計画が進行中でした。工事現場では重機や土木作業員たちが忙しく働き、その音と共に期待感が高まっていきました。「この道で私たちはどこへ行くことになるんだろう?」という疑問すらも、一種の冒険心として胸を膨らませていました。子供の思い出帳私自身、小さかった頃、両親と共に初めて東名高速道路を利用した日のことは今でも鮮明です。「窓から流れる風」「遠くまで続く白線」「異なる街並みへの期待感」…それぞれ思い出として心に残っています。そして、高速道路から見える美しい風景—緑豊かな山々や青空—これらすべては、新しい日本への希望そのものだったのでしょう。また、大人になった今でもその瞬間、家族との絆と思い出深さは忘れることのできない宝物です。歴史的背景:高度成長期との関連性戦後、日本経済は復興とともに劇的な成長を遂げました。その中で自動車産業もまた飛躍的進展を見せ、多様なモデルが登場し、庶民にも手が届く存在となりました。そして、高速交通網整備への関心も高まりました。このような背景から1970年代にはさらなるインフラ整備への投資意欲も増大し、それによって地方都市にもアクセスしやすい環境づくりへとつながりました。その結果、高速道路網全体として機能することによって地域格差解消にも寄与している点こそ、この記念日を祝う重要性なのです。トンネル・橋・ダム:建設技術革新(続いて) 高速道路建設には多くの技術革新も伴いました。特につり橋やトンネルなど、多様で難易度高い工程には特別な技巧と努力が必要でした。その先駆者たちのおかげで我々の日常生活は豊かになり、その影響力はいまだ健在です。将来世代にも夢物語として語り継ぐべきでしょう。地域振興との相乗効果(続いて) さらに、高速交通網整備後、各地では観光客増加など商業活動も活発化しました。「遊び」や「レジャー」という言葉すら考案された時代でもあり、多様化したニーズには柔軟対応する地域イベントなど盛況となりました。それぞれ町おこし策とも称され、人々のみならず地域企業にも潤沢なお金流入という素晴らしい成果となったと言えるでしょう。また、それだけではなく文化交流促進とも結び付き、生涯学習等、新しいライフスタイル形成へ向けても良好影響があります。未来へ向かう架け橋:(続いて) しかし、それだけではありません!今日、不況など厳しい現実条件下でも私たち日本人には素晴らしい先例があります。例え壁高さ何倍あろうとも必ず乗り越えられる事例だと思います!将来的運営責任者となる次世代リーダー達よ!目指せ真剣勝負!次なるグランドデザイン描こうじゃありませんか!それぞれ希望灯火消さぬようお願い致します!!再び語り継ぐ力強さ求む!!!(まとめ)(結論)果たして、この記念日とは何なのだろう?ただ単なる過去形意味合いや年月重ねただけなのか?それとも我々自身積極的選択肢として次世代構築意義ある存在なのでしょうか?歴史教訓活用しつつ謙虚より繊細考慮持ちながら挑戦する努力必要不可欠だと言えますね!!!...

秋田県民防災の日:自然災害に備える重要な日

秋田県民防災の日は、地域社会における防災意識の向上を目的として制定された特別な日です。この日は、毎年10月1日に定められており、地域住民が自然災害への備えや対応方法について学び、考える機会として設けられています。これは秋田県が抱える地震や台風などの自然災害に対する認識を深める重要な行事であり、過去の歴史的な出来事からもその必要性が伺えます。特に1978年には宮城県沖地震が発生し、多くの教訓を残しました。このような大規模な自然災害は決して他人事ではなく、自分たちにも降りかかる可能性があります。秋田県ではこの日を契機に、防災訓練や講演会などさまざまなイベントが開催され、多くの人々が参加します。これにより、地域全体で危機管理能力を高めることが目指されています。嵐の前…勇気ある準備秋田には昔から数多くの伝説や物語があります。その中でも、人々が厳しい冬を越すために集う暖かな火と、その火によって織り成されるコミュニティーは忘れられません。そして、その火と共に育まれた知恵こそが、防災意識へとつながっていくと言えるでしょう。想像してみてください。穏やかな夕暮れ時、小さなお子さんたちが夜空を見上げて星座を語り合う。その横で、大人たちは防災グッズを整え、安全マニュアルについて話し合っています。「ああ、この缶詰はいつまで持つだろう?」とか、「この水はどこで買ったんだっけ?」そんな声も交じっていることでしょう。しかし、その背後には「もしもの時」のためという強い思いがあります。子供たちとの未来への約束大人だけではなく、この防災の日には学校でも子供たちへの教育プログラムがあります。「避難経路」と書かれた地図を見る小さな手。その手には不安よりも好奇心いっぱい。先生から「非常時にどう行動するか」を学ぶ姿勢は、未来への希望とも言えます。それぞれのお家でも少しずつ、この日が特別だということを理解し始めているのでしょう。また、この日には地域ごとの避難訓練も行われます。目隠しされた状態で避難所まで到達すること、その道筋になるべく早く進むため何を持っていくべきか。それぞれ自分自身で考え実践します。このような経験こそ、一生涯心に刻まれるものです。そして、大切なのはその記憶です。「自分自身だけではなく家族みんな守らないと」そんな強い想いにつながります。大切なのは連携:支え合う力No one can do it alone. そう思わせる瞬間こそ、人間同士の結束力です。この防災の日には、市町村単位で協力して各種イベントや講習会も開催されます。それぞれ異なるバックグラウンドと専門知識を持った方々。同じ目的、「安全」で結びついています。地域資源としてボランティア活動者も参加し、自発的・自主的につながっています。この共同作業こそ、生き残り戦略となります。自分一人ではできないことでも仲間と一緒ならできる。またその仲間とも再会できればもっといい。「助け合う」という文化、日本全国どこでも愛され続けています。そして、それぞれの絆こそ支援ネットワークになるんですね。結論:未来へ向けて蒔かれる種"しかし、本当に勝利とは何なのか?それはただ無事生還することなのでしょうか、それとも心豊かなコミュニティーづくりなのでしょう?”この問いについて皆さんはいかがお考えでしょう?それぞれ異なる背景と思いやビジョン。ただ確かなこと、それは私たち全員がお互いによって支えているという事実なのです。そして、この一歩一歩積み重ねてゆけばきっと明るい未来へ繋げられることでしょう。」...

出来事

2012年 - 竹内洋岳がヒマラヤ山脈のダウラギリに登頂し、日本人としてはじめてヒマラヤ山脈の8000メートル級の山14峰をすべて登頂。

2011年 - ユネスコの「世界の記憶」に、山本作兵衛作の「筑豊炭鉱画」(絵画と日記の計697点)が登録決定。日本で初めての登録。

2008年 - 三浦雄一郎が75歳7か月の史上最年長でエベレストに登頂。

2003年 - 三陸南地震発生。

1991年 - ズヴィアド・ガムサフルディアが初代グルジア大統領に選出。

1991年 - ラウダ航空004便墜落事故。

1990年 - 東京都板橋区の第一化成工業の工場で爆発事故。死者8人。

1986年 - 欧州共同体 (EC) が欧州旗をそのシンボルとして採用。

1983年 - 日本海中部地震発生。

1980年 - 明日香村特別措置法公布・施行。

1972年 - ニクソン米大統領とブレジネフ・ソ連書記長がモスクワで「第一次戦略兵器制限交渉」(SALT I)および「弾道弾迎撃ミサイル制限条約」に調印。

1971年 - オーストリアと中華人民共和国が外交関係を樹立。

1969年 - 月を周回したアメリカの有人宇宙船「アポロ10号」が地球に帰還。

1969年 - 東名高速道路が全区間開通し、東京 - 西宮536kmが高速道路で繋がる。

1966年 - ガイアナがイギリスから独立。

1963年 - 横綱・大鵬が大相撲史上初の6場所連続優勝。

1960年 - 安保闘争: 安保改定阻止国民会議が全国で統一行動、国会議事堂周辺で17万人を超す請願デモ。

1959年 - IOC総会で1964年のオリンピックの開催地が東京に決定。

1942年 - 第二次世界大戦: ビル・ハケイムの戦いが始まる。

誕生日

死亡

2023年 - 林文月、翻訳家、日本文学研究者(* 1933年)

2022年 - アンディ・フレッチャー、ミュージシャン(元デペッシュ・モード)(* 1961年)

2022年 - レイ・リオッタ、俳優(* 1954年)

2022年 - アラン・ホワイト、ドラマー(元イエス)(* 1949年)

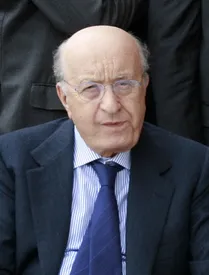

2022年 - チリアーコ・デ・ミータ、政治家、第46代目イタリア首相(* 1928年)

2021年 - タルチシオ・ブルニチ、元サッカー選手、指導者(* 1939年)

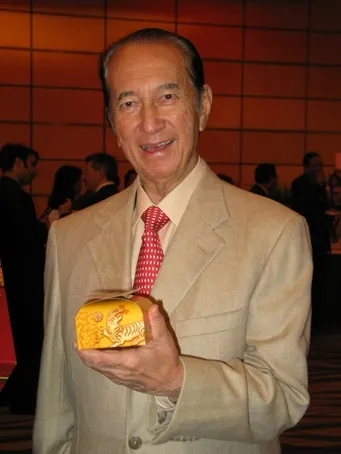

2020年 - スタンレー・ホー、実業家、カジノ経営者(* 1921年)

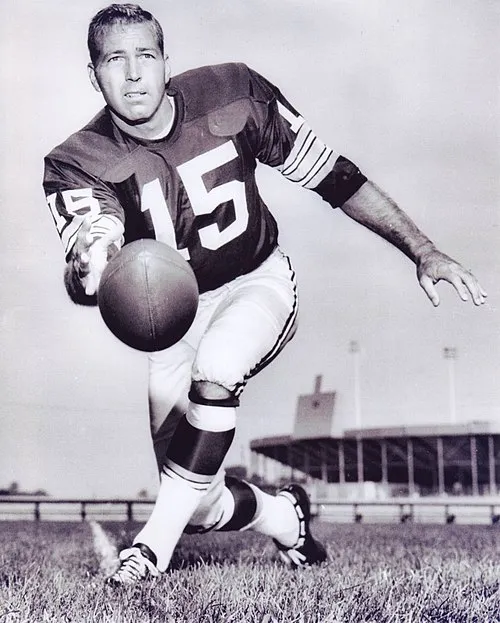

2019年 - バート・スター、元アメリカンフットボール選手(* 1934年)

2019年 - プレーム・ティンスーラーノン、軍人、政治家、元タイ王国首相(* 1920年)

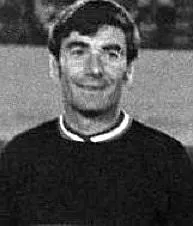

2018年 - ロジェ・ピアントニ、サッカー選手(* 1932年)