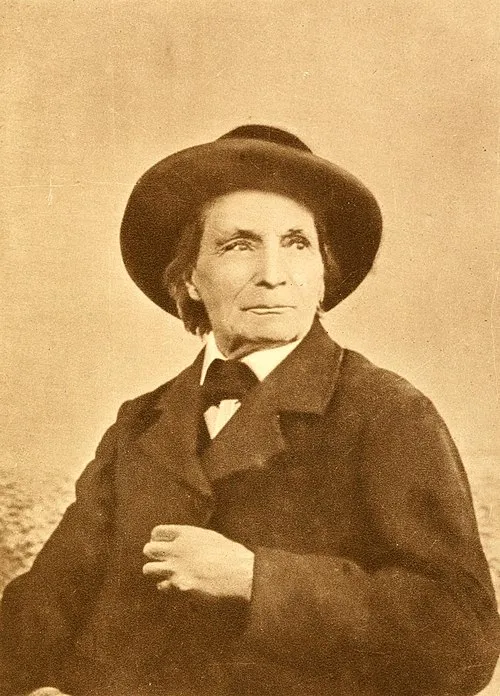

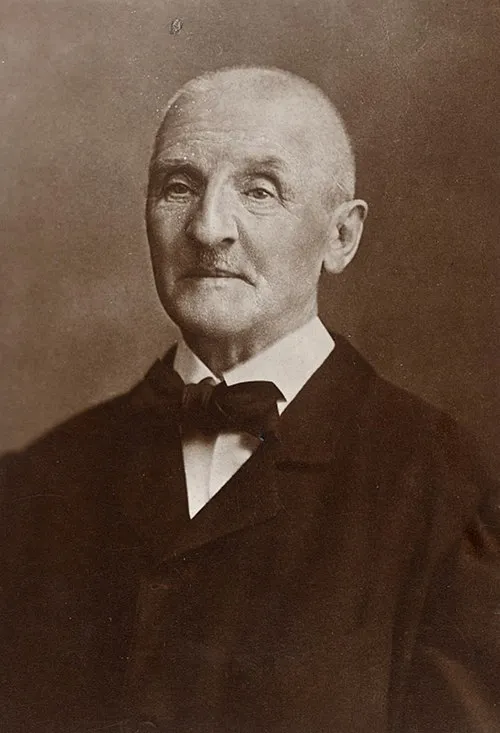

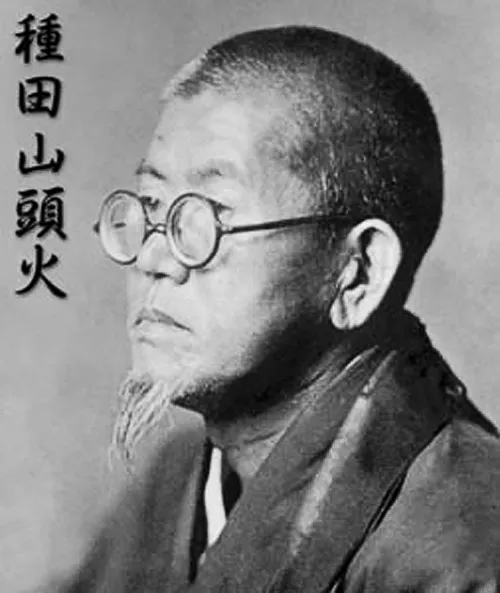

名前: 種田山頭火

生年: 1882年

没年: 1940年

職業: 俳人

年 種田山頭火 俳人 年

年代の日本戦後の混乱と新しい文化が交錯する時代にある孤独な男がいた彼の名は種田山頭火彼はその名を広める前から既に多くの詩を心に抱いていた年山口県で生まれた彼は幼少期から自然や人との触れ合いを通じて独特な感受性を育んでいったしかしその感受性は同時に彼を孤独へと導く運命でもあった

若き日職業として選んだ教師という道には明るい未来が待っているように思えたがそれにもかかわらず彼は内なる葛藤と戦うことになった職場でのストレスや自らのアイデンティティーへの迷いそれらは次第に彼を押しつぶすようになっていったそして年一つの決断が下される俳句こそ自分の居場所だと信じて教師という安定した生活から離れることとなる

しかしこの選択がもたらしたものは単なる自由ではなく新たな苦悩だった俳句を書くことで得られる喜びと同時に多くの日が食べ物もない空腹との闘いだった日本各地を放浪する中で得た言葉には人間として深く理解した自然や人間関係への憧れが宿っていたそして年この男の日は静かに幕を下ろすその背中には数えきれないほどの詩と思索だけが残された

振り返ればおそらく種田山頭火が最も影響を受けたのは日本古来から伝わる自然観だったろうそれぞれの季節ごとに移ろう風景春には桜夏には青空そうした情景を通じて人間存在について深く考えさせられていた多くの場合自身も孤独であることから生まれる深淵な思索こそがその作品群へ昇華されていったと言えるだろうまた皮肉なことに人間関係への不安や恐怖こそそれによって描かれる俳句への原動力となり多様性豊かな言葉遊びとして結実していた

種田山頭火自身自分自身についてどこにも属さない者と表現していたようだしかしながらこの言葉には強烈な哀しみとも希望とも取れる両面性が含まれているそれでも自身の存在証明として見出した俳句こそその孤独感や切実さを他者と共有するための方法だったと言えるこの点について記者会見では世間から遠ざかりたい気持ちもあるでも俳句を書いている時だけ生きている実感がありますと語っている

戦争による混乱や不安定な社会情勢とは裏腹に彼の日常生活そのものもまた波瀾万丈だったしかし意外にもその中から美しい作品群へと昇華される過程にはドラマチックな要素すらあった例えば一度夜中まで雨音を書き留め続けて徹夜明けで書かれた一句ただ一つ静かな晩秋という言葉には全て説明できないほど深い意味合いが込められているとも考えられているこの瞬間的なひらめきを形作る過程そのものこそ大衆との距離感すべてを凌駕し得る力なのだろう

また皮肉なのはその死後年以上経過した今でも日本全国各地で名誉ある詩歌賞や文学賞など多数存在しており新しい世代によって再評価され続けている点だ失われし日をテーマとした展覧会では若手アーティスト達によって描写された作品群も多数展示されおそらくこれは今なお多く人のお手本となり続けていますこのように現代でも詩という表現形式自体が絶えず進化しながら新しい発見へ至る姿勢を見るにつけ一種憧憬とも共鳴しあえる気持ちになる

私という存在はおそらく誰にも計測できない価値そのものそういう意味では種田山頭火という人物像とは非常に興味深い部分がありますその遺産はいまだ多様性豊かな世界観として心打つ美しい形態となり今日まで引き継ぎ示されています果たしてこの世界では何故ここまで言葉ひいては心のみならず自然界までも含む表現形式と呼ばれる芸術活動ほど重要視され続け高みに立ち続け樹立して行くだろうか歴史家達はいまだこの問いについて探求しています