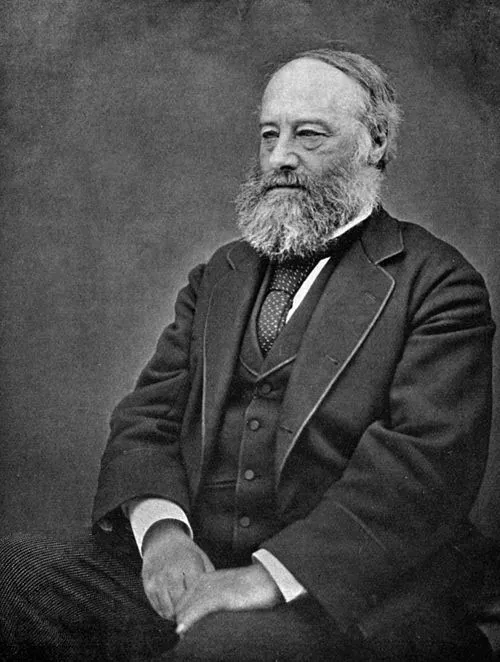

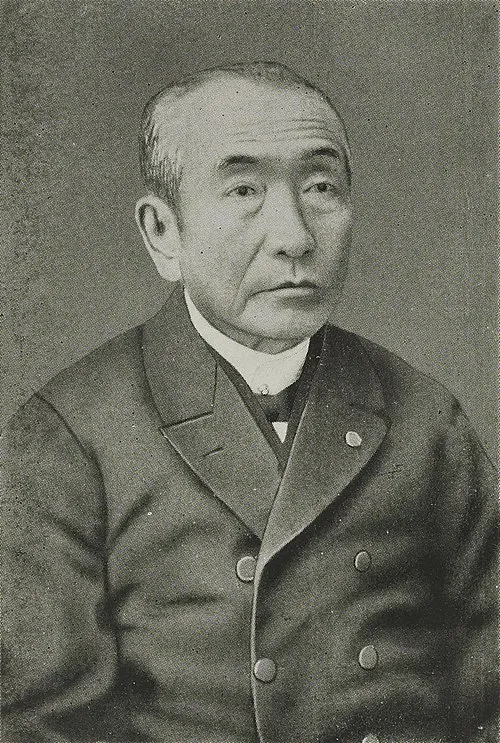

生年: 1822年

没年: 1895年

職業: 国学者、歴史家

年 小中村清矩国学者歴史家 年

小中村清矩は年静岡県にある小さな町で誕生した彼の両親は農民であり当時の厳しい経済状況の中で育てられた子どもの頃から本に対する愛情が深く知識を求める情熱が旺盛だった若い頃から国学に魅了されその道を志すこととなったしかし彼の旅路は平坦ではなかった清矩は京都で学問を深めるために上京し多くの師匠と出会ったその影響を受けて彼は急速に成長したがそれにもかかわらず当時の日本社会は変革期にあり新しい思想や外来文化が流入していたこの混沌とした時代背景は彼自身の学問探究にも大きな影響を与えたそしてその中で国学という伝統的な研究領域への回帰が必要だと感じるようになった長い間自らの研究を続けた清矩だがその努力にもかかわらず多くの場合周囲から冷ややかな目で見られることもあったおそらく彼の最大の試練は西洋化が進む日本社会とのギャップだった当時日本では新しい思想が取り入れられていたため伝統的な国学には懐疑的な声も多かったしかし彼は決してあきらめることなく自身の信念を貫いたのである年小中村清矩という名前は歴史書として一世を風靡することになるこの年には古事記や日本書紀など日本古代文学について深い洞察を示す作品群を書き上げその内容はいまでも多くの研究者によって引用され続けている皮肉なことに彼自身が目指した日本人としてのアイデンティティを再確認させる力強い証拠となった作品群だったその後も彼はいくつもの著作を書き続けたそれぞれの記事には独自性と厳密さがあり多くの場合西洋文化との対比によって日本文化独自の価値観を浮き彫りにしていたそれでも無理解や偏見から逃れることのできない立場には常につきまとっており国学者として評価されながらも一方では保守的というレッテルも貼られる存在だった晩年まで活動し続けた清矩だがそれでも心には孤独感と不安感を抱え続けていたおそらく自己確立への道筋が見えないまま進み続けている感覚だったまた新しい時代への移行期とも重なることで日本人として何を守り抜かなければならないかという問いも常につきまとっていたそれにもかかわらず真理は何かそれについて考える姿勢だけは失うことなく晩年まで生涯貫いていったのである年小中村清矩はいわば故郷に帰還する形でこの世を去ったその死後も彼の記事や著作物はいまなお影響力を持ち続け多数の学生や研究者によって再評価される機会となっているしかしそれだけではない今日では反省材料とも捉えられ新旧交代する現代社会において自分自身とは何か その問い掛けになぜか繋げて考える機会ともなる最後まで自分自身と向き合い通した小中村清矩その足跡はいまだ私たちの日常生活にも色濃く残りつつあるしかしこの世界線上では直接触れることのできない過去果たしてその距離感こそ人が互いに理解し合う重要性なのだろう歴史家たちはこう語る小中村清矩こそ日本人として誇り高きを追求し続けた先駆者だった今でも多様性豊かな文化交じり合う社会だからこそ私たちはどんな価値観・信念体系へ踏み込んで行けばいいんだろう