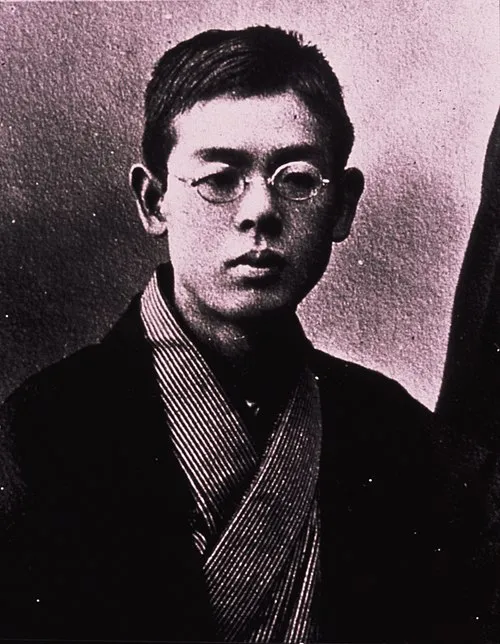

生誕年: 1879年

名前: 瀧廉太郎

職業: 作曲家

死没年: 1903年

年 瀧廉太郎作曲家 年

年豊かな自然と人の営みが息づく日本の小さな町に一人の少年が誕生した彼の名は瀧廉太郎音楽に対する特別な感受性を持つこの少年は成長するにつれてその才能を開花させていくしかし彼の人生は決して平坦ではなかった

子供時代廉太郎は両親から与えられた音楽教育によってその音楽への愛情が育まれた家庭内では和やかな雰囲気が漂っていたが外界には厳しい現実があった当時の日本は近代化の波にさらされており西洋文化との接触が増えていたその中で日本古来の伝統音楽と西洋音楽との間で揺れる思春期を迎えた彼はどちらか一方を選ぶことなんてできないと感じるようになっていった

しかしそれにもかかわらず東京音楽学校へ進学した彼は新しい音楽理論や技法に触れることで自身の作曲家としての道を切り拓いていった友人たちとの交流や厳しい師匠から受ける指導によってその才能はさらに磨かれていったと言われているその頃彼自身も本当に自分らしい曲を書きたいと心から願うようになった

廉太郎にとって最初の大きな転機となる作品荒城の月が誕生するこの曲には日本的情緒と西洋的要素が見事に融合しているしかしこの成功には裏話もある多くの聴衆から賞賛される一方でこれだけ多様性を持ちながら本当になぜ自分だけという孤独感にも襲われたのである

皮肉なことにこの作品によって廉太郎は名声を手に入れることになるしかしその反面多忙な生活と精神的プレッシャーから逃れられず自身の日常生活には大きな陰りが差すことになる友人や家族との関係も徐に希薄になりつつあったそれでもなお彼はその葛藤を曲作りで解消しようとしていた

年代後半まで活動し続けた彼だがそれでも健康状態は悪化していく一方だったそして年不運にも若干歳という若さでこの世を去ることとなったその死因について議論される中おそらく無理しすぎた結果なのではないかという声も聞こえてくる

しかしそれ以降も瀧廉太郎という名前はいまだ生き続け多くの人によって語り継がれているそして今日でも荒城の月など数多く作品が演奏され続け人の日常生活や行事に彩りを添えているただ美しいだけではなく人の日常とも結びついていると語るファンも少なくない

その死後何十年経とうとも日本国内外問わず多様性豊かな文化背景を持つ彼女注ここでは彼の誤記の作品への評価はいまだ衰えないそれどころか新時代への扉を開いた象徴として位置づけられることもしばしばだ一体どうしてこれほどまで永遠的価値を持ち得ているのであろうそれこそ歴史家たちのお手柄と言えるだろう

例えば最近でも高校生バンドによるオリジナルアレンジ版荒城の月演奏動画が上でバズった今どきこんな風にもアレンジできちゃうんだというコメントや共感表明など多様化した現代社会ならではのおもしろさについて再認識する機会となったまた逆説的ながら過去から学び未来へ向け進む姿勢こそ一番大切なのかもしれない