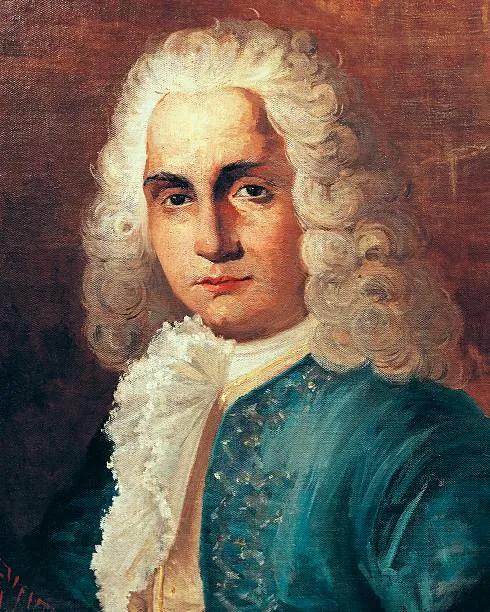

生年月日: 1863年(文久3年7月11日)

名前: 徳川家達

地位: 徳川家第16代当主

役職: 貴族院議長

死亡年: 1940年

年文久年月日 徳川家達徳川家第代当主貴族院議長 年

徳川家達は年のある夏の日文久年月日に誕生した彼がこの世に生を受けた時江戸幕府はすでに大きな転換期を迎えていた西洋列強の圧力が高まり日本の未来が揺らいでいる中で彼は名門徳川家の第代当主として育てられる運命にあったしかしそれにもかかわらず彼自身の人生は単なる王族としてではなく日本という国全体に影響を与える存在となる道を辿っていくことになる家達が少年時代を過ごしていた頃日本国内では明治維新という歴史的な変革が進行していた彼は貴族院議長として多くの政治的課題と向き合うことになりその立場から日本の近代化とそのプロセスに関与することとなるしかしこのような責任を背負う一方で彼には常に先代から受け継いだ伝統と期待が重く圧し掛かっていたおそらくこの重圧こそが後の決断や行動にも影響を与えたのだろう大学で学んだ後年代には政治界に身を投じるそして皮肉なことに西洋化されつつある日本社会と自らが属する伝統的な武士階級との間で揺れ動く立場となったそれでもなお彼は選挙や議会活動など新しい制度への適応を試みていくその結果多くの人から支持される一方一部からは古き良き日本を象徴する存在とも見なされていたこのような二面性は常に彼自身の心情にも影響し続けたことでしょう年代には日本社会も大正デモクラシーと呼ばれる時代へ突入していったしかしそれにもかかわらず家達氏自身は自身の貴族としてのアイデンティティーとその伝統への忠誠心から完全には解放されることなく多様化する社会情勢との調和点を模索し続けたもしかするとその努力こそが多くの場合無駄になり得たものなのかもしれない年には貴族院議長という重要な役職につきその立場から政府政策について意見表明する機会も増えたしかしながらこの地位もまたさまざまな批判や反発を引き起こす要因ともなるこのように政界で活動し続けている中で自身の日常生活や精神状態にも不安定さが生じ始めていただろうそのため偉大なる指導者として称賛された反面権力者として嫌われる面も持ち合わせていた実際数の記事や書籍によれば人との交流によって抱える感情的苦悩も決して小さかったと思われます年多くのおそれや希望不安と誇りそうした複雑な感情と思惑交錯した瞬間徳川家達という人物は世を去ったその死後年以上経つ今でも一部では未だ名君と称賛され一方では古臭い権力者の象徴として語り継がれているそして皮肉なことに今日では日本国憲法下で貴族という言葉自体も過去のものとなりつつありその歴史的存在意義について再考せざる得ない状況になっています人がどれほど偉大だった人物でも時間と共に忘却される運命それこそ歴史というものなのでしょう家庭人として母親や兄弟姉妹との関係について注目すればおそらくこうした個人的側面も彼自身形成する上で重要だったでしょうまたこのようなたゆまぬ努力や相反する感情こそ人間的側面そのものと言えるでしょう完璧など存在せず不完全だからこその魅力多様性溢れる生涯こそ本当に特異なる物語なのです今日まで残された資料を見る限り多面的だったここまで述べた経験値これまで数世代以上培われた文化背景全体像把握できそうですそれでもなお私たち現代人には理解しづらい部分がありますね知識だけでは到底掴み取れない繊細さ・温度感など感じ取れませんただ静かに思索します何故ここまで来れただろうそれぞれ各想像する余地がありますねさてこの話題終わりますね時折感じさせられる些細なお知らせ本当に人って多様なんですね