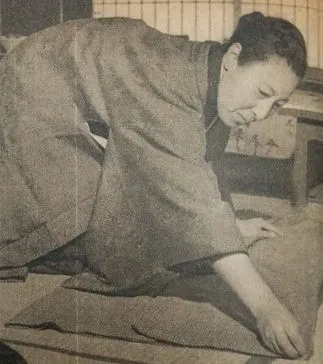

名前: 竹西寛子

生年: 1929年

職業: 作家

年 竹西寛子作家

年戦後の混乱と復興の狭間で竹西寛子は誕生しました彼女が生まれたその瞬間世の中はまだ戦争の爪痕を引きずっていましたしかし竹西は母親から受け継いだ文学への愛情と独特な視点を持ちながら成長していきました

幼少期から彼女は本に囲まれて育ちました図書館に通う日そのページをめくる音は彼女にとって何よりも心地よいものでしたそれにもかかわらず時代背景が彼女の文学的感性に影響を与えたことは否めませんでした戦後日本社会が新しい価値観や文化を模索する中で竹西もまた自身の声を見つけようとしていました

学校生活では文芸部に所属しその才能を開花させていきます特に短編小説やエッセイを書くことに情熱を注ぎましたその中でも私と他者について考える作品が多く見受けられましたおそらくこの時期の経験が後彼女の作風へ大きな影響を与えることになるでしょう

年代初頭竹西寛子は初めて短編小説集耳なし芳一を発表しますこの作品は一気に注目を浴び多くの読者や批評家から高評価されますしかしそれにもかかわらず大衆受けする文学とは一線を画す独自性には批判もありました

その後も作家として活動し続ける中で石と水という作品を書いたことで更なる飛躍を遂げますこの作品では人間関係や社会との葛藤について深い洞察が示され多くの読者から共感されました一方で一部にはこのテーマ選びについて疑問視する声も存在しました皮肉なことに人は彼女が描く現実的な苦悩よりも幻想的な物語への期待感が強かったためです

年代になると日本国内外で様な賞賛とともに批評にもさらされるようになった竹西寛子しかしながらその姿勢にはブレることなく自身の信念と向き合う姿勢は揺るぎませんでした私は真実を書くと宣言し続け自身の日常生活や内面的葛藤を書いたエッセイなどでも高い評価となりましたこのような反応によって多様性や個人主義という価値観が浸透していた当時日本社会全体にも変革への希望感覚が広まり始めていたようです

年代には代表作とも言える月刊文芸に連載されたエッセイ孤独によってさらに名声を確立しますこのエッセイシリーズでは人との関わり合いや孤立というテーマについて掘り下げていますそしてこの著作によっておそらく当時多く人の日常生活に潜む無言の苦悩や心情へ光を当てたと言えます一方でその内容ゆえか賛否両論あったとも伝え聞いています

年代以降も活動し続けた竹西ですがその創作スタイルには変化があります他者との対話だけではなく自身との対話へ重きを置いている印象がありますこの世で最も難しい会話それは自己との会話だと語ったとも言われていますそれゆえか新しい世代から支持された一方一部古参ファンから距離感が生じた可能性があります

そして年代へ突入する頃不安定だった日本経済状況とは裏腹に自身出身地福岡市への愛着表現として故郷について描いた作品群でも再度注目されますそれにもかかわらず一部には故郷離れした都市生活への懐疑的意見など多様化した視点溢れる評価となっています

悲劇的なのは 年月日竹西寛子さん自身最後の日となりましたその訃報こそ国民的大物文学者失踪として広まり多数メディア・上でも哀悼コメント溢れた事実ですしかし皮肉なのはこの日以降彼女自身描いていた孤独というテーマこそ多種多様議論になり続けたりしましたまた今なお毎年行われる文学賞設立記念イベントでは参加希望者達それぞれ異なる形持ち寄りあったりしています本当に不思議ですね

まとめれば 近年まで存在し続けた人間同士繋ぐ重要さへ再度警鐘鳴らす役割果たしていると言えそうですまた今でも若手クリエーター達それぞれ自分色持ち込む傾向強まっていますそうした流れ感じながら過ごす中一歩引いてみればこの世界織成す側面支えてきただろうと思います