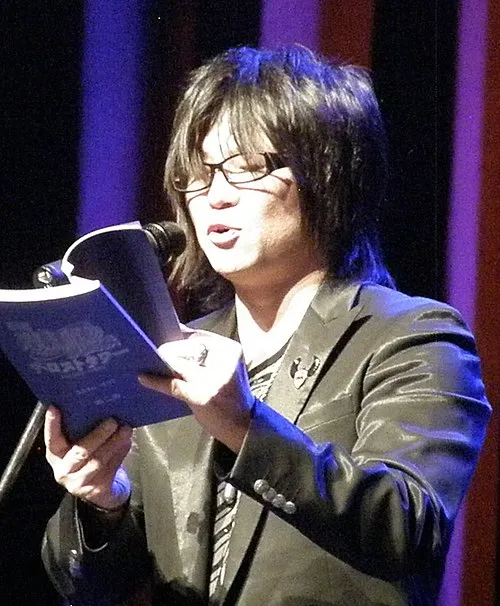

名前: 嶽本野ばら

生年: 1968年

職業: 作家、エッセイスト

嶽本野ばら言葉の魔法使いが織りなす物語

年彼女がこの世界に生を受けた時誰もその特異な才能に気づくことはできなかったしかし幼少期から彼女は周囲の人とは異なる感受性を持っていた周囲の風景や日常の出来事からインスピレーションを得て独自の視点で物語を紡ぎ出すことに情熱を注いだのである

学生時代彼女は友人たちとの会話の中で自分自身が思考する以上の深い洞察力を示したそれにもかかわらず自分の内面に抱える葛藤や孤独感から逃れることはできなかったおそらくその苦しみこそが後に彼女が多くの作品で描写するテーマとなる運命的な要素だったと言えるだろう

大学進学後嶽本は文学という新しい世界への扉を開いたしかしそれは単なる学びではなく自身を解放するための手段でもあった特に小説やエッセイを書くことで自身が抱えていた感情や思考と向き合う時間が生まれたその創作活動によって彼女自身も成長していったそして一冊目となる著作イン・ザ・ライティングによって一躍文壇へと飛び込むことになる

最初の成功には喜びもあったがそれと同時に新たなプレッシャーも押し寄せた人は次と期待し始めその重圧は時折彼女を押しつぶすかと思われるほどだったしかしそれにもかかわらず嶽本野ばらは自らを書くことへの愛情と信念から逃げることなく一歩一歩確実に前進して行ったのである

書くという行為は自分自身との対話です記者会見でそう語ったように彼女にとって文章を書くことは自己表現だけではなく自己理解でもあった皮肉なことに多くの場合その表現方法こそが自己との葛藤そのものだったとも言えようこの過程で生まれた数の作品には不安定さや孤独感だけでなく生き抜こうという力強さも詰め込まれていた

社会的影響文筆家として立ち上がる

作家としてキャリアアップしていく中で嶽本野ばらはいくつもの賞賛される作品を書いていったその中でも私生活やぼっちなど多様性あるテーマについて扱うことで読者層を広げていったしかしそれにもかかわらず多くの場合彼女自身の日常生活とは正反対とも言えるストーリーラインであふれている点には驚きだこのギャップこそがおそらくファンを魅了する要因になっていると思われる

また日本社会全体への批判的視点も忘れない若者文化への洞察や社会問題について鋭い観察眼から切り込んだエッセイでは自分探しに励む世代へのメッセージとして捉えられる側面もあり多大なる影響力を持つ存在となっていたそれゆえ一部では現代日本文学界の旗手と称される声まで上がり始めたのである

内面的闘争人生哲学

しかしこの成功には影がありますその裏側には精神的苦痛との闘争が潜んでいた孤独という言葉はしばしば彼女の作品テーマとして取り上げられこの感情こそ自身の日常生活にも影響している部分でもあったこのため人間関係や愛について深刻かつ複雑な考察を書き続けている理由もうかがえるただ単純じゃない大変複雑なお互いですべて完結する関係性それぞれ違うストーリーラインながら交差している部分について意義深く描写されていると言えそうだ

愛 や 友情 の意味とは何なのか 嶽本野ばら自身おそらくこの問いへ答えようとして日試行錯誤していただろうそしてその模索こそ未来へ繋ぐ鍵なのではないだろうかまたこのプロセスそのものをご覧になる読者にも大きな共鳴感覚与えており同じ思考回路を感じさせてもいるわけです

現在へ向けて未来志向的展望

近年日本だけではなく国際的にも名声高まっていますそして新しい挑戦 映画脚本執筆など多方面へ展開していますただ選択肢広げただけじゃなく本来目指すべき場所見据えて発展性持ちな指針決定した印象受けますそれゆえ今後さらなる可能性秘めています一方新作執筆活動どう進展するか注目です

余韻逝去後も残り続ける足跡

の名作よう人気ですがそれ以上求めたい気持ち伝わります変化求め挑戦続けおそらく未曾有存在評価されても良かったでしょうところどころ隙間感じなが存続し続いていますそれゆえ今後まで待機必要ですね 嶽本野ばらあなたのお話聞いてみたい歴史学者達こう述べています