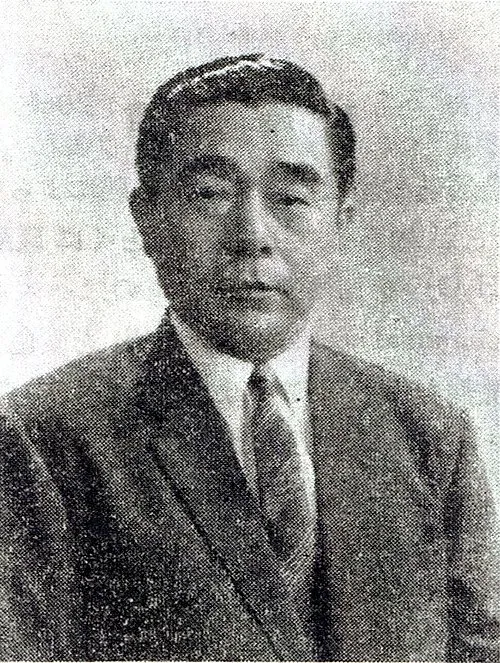

生年: 1908年

職業: 小説家、翻訳家

活動開始: 2008年

年 高杉一郎小説家翻訳家 年

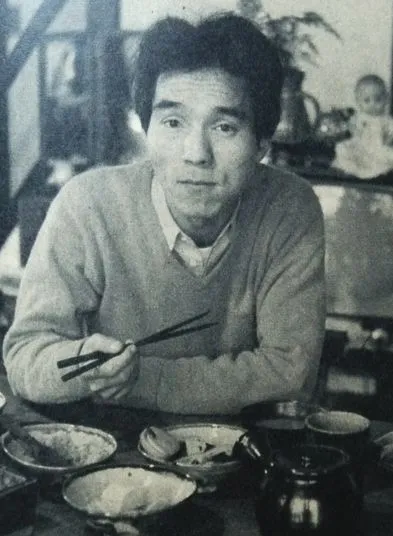

高杉一郎は年静岡県の小さな町に生まれた彼の誕生はまるで新しい世界が開かれるかのような期待感に満ちていたしかし幼少期は決して平坦ではなかった父親が早くに他界し家計を支えるために母親は懸命に働かなければならなかったそれにもかかわらず高杉少年は本を愛しその魅力的な物語の中で自分自身を見つけていった彼が初めて触れた文学作品はその後の彼の人生を大きく変えることになる学校で教員たちから与えられた課題や読書感想文によって高杉の文学への情熱が芽生えていったおそらく彼が持っていた才能は厳しい環境によってさらに磨かれたものだったと多くの評論家が評価するようにその基盤が固められていったしかしそれでも若き日の高杉には迷いや葛藤もあった将来について考えながらも自身が何を成すべきなのか模索していたのである大学進学後高杉一郎は日本文学と英語文学を並行して学ぶことになりその際西洋文化への興味も膨らんだその結果として彼は翻訳という道へと進むこととなるしかしそれにもかかわらず日本国内では翻訳家として認知されるまでには時間が必要だった皮肉なことに一度翻訳した作品には自身が心から愛した作家たちの影響も見受けられるこの影響は後に高杉独自の文体へと結実することになる年代中盤戦争という暗雲が日本全土を覆う中高杉一郎は軍隊で従軍する運命を辿るしかしこの経験こそ彼に深い人間理解と社会への批判精神を授けることとなった戦争とは何かそれについて真剣に考える時期だったと言われているその後帰国すると高杉はいよいよ作家活動へと舵を切り始めるそして年代には多くの短編小説やエッセイを発表し始める特筆すべき点として高杉一郎の作品には人間関係や愛情について掘り下げたものばかりではなく日本社会への鋭い視線も込められている多くの場合それでも悲劇的な状況から希望を見る目線で描写されているため多くの読者から共感されたのであるまた一方ではおそらく当時求められていた形とは異なるスタイルであったため一部から批判も受けることになった年代から年代初頭に入る頃高杉一郎はいわゆる古典的作風と呼ばれる流派との融合によって新しい文体開発にも取り組み続けたその過程で多数賞賛されつつも否定的意見にもさらされ果敢なる挑戦者として多様性豊かな作品群へと突き進んだこの時期多数社からオファーされた書籍執筆依頼や雑誌連載なども引き受け新しいジャンル開拓にも貢献した高杉式と名付けても良さそうなそのスタイル控えめだがインパクトある言葉選びには今でも多くの支持者がおり議論の余地は常につきまとう存在となっているしかし不幸にも年月日という日付だけ記憶され続けおそらく誰よりも寂しくこの世を去ってしまうこの悲報には当時小説界全体のみならず一般市民までも衝撃的だと言われている実際高杉自身どう思っていただろう最後まで筆を置かなかった姿勢に対して様な解釈・推測などされ続けひょっとしたら文学だけでなく生活そのものとの闘病とも言える過酷さだった可能性すら感じ取れる今日現在高杉一郎という名前を見る機会自体減少傾向ではあるしかしながら本棚や図書館などでは未だその作品群を見る事できその思想やメッセージはいまだ輝いている他者との関係性人間理解美しさこれこそ彼所持した大切資産とも言えるでしょうそして皮肉にも年現在この世代とは違う価値観・文化背景・技術革新等現代要素とも相互作用し得ない新鮮み失いつつある我だからこそ再度問い直す必要あろうと思いますもし今ここで再び出会えればそんな希望抱いて待ち焦げます