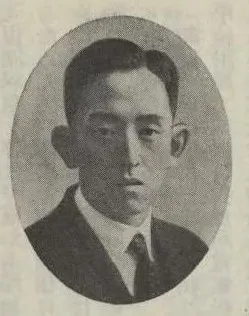

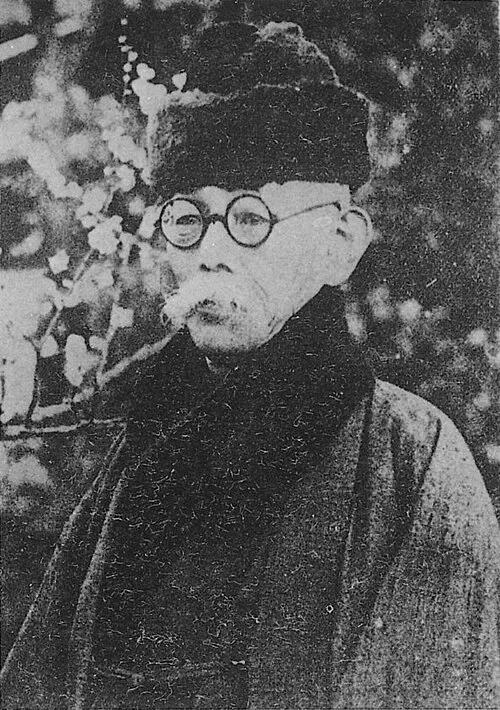

名前: 高見三郎

生年月日: 1904年

職業: 官僚、政治家

肩書き: 元文部大臣

死亡年: 1978年

年 高見三郎官僚政治家元文部大臣 年

高見三郎は年に生まれ彼の名前は日本の戦後政治史に深く刻まれている彼は日本の官僚制度の中でキャリアを積み重ねその後政治家としても活躍したが彼の人生は単なる経歴では語り尽くせない複雑さを持っていた

ある夏の日高見は小さな村で生まれた貧しい家庭に育ったが両親は教育に力を入れ彼は小学校から優秀な成績を収めていったしかしそれにもかかわらず地方の教育環境には限界があった都会への憧れとともに高見少年は自らの運命を切り開くことを決意した

高校卒業後高見は東京大学へ進学するこの選択こそが彼の将来を大きく変える第一歩だった大学では法律や政治について学び多くの友人と出会うしかしその一方で日本社会が直面していた様な問題についても敏感になっていった特に経済や社会問題には強い関心を抱いていたようだ

大学卒業後高見は官僚として国家公務員試験に合格し日本政府で働き始めるこの時期戦後復興期という厳しい時代背景もあり多くの人が新しい社会制度と価値観への適応を余儀なくされていたそして高見もその波に乗る形で自身の能力を発揮していった

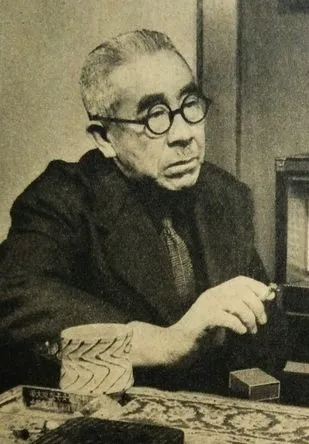

しかしその一方で彼自身には苦悩もあった国民との乖離や政治的腐敗と向き合う中高見は理想と現実とのギャップに悩んだと言われているその苦悩からついには国会議員へ転身する道を選ぶことになるしかしそれにもかかわらず新たな舞台でも常に逆風が吹いていた

年高見三郎はいよいよ文部大臣として任命されるこの役職就任によって高見は教育政策や文化振興など多岐にわたる課題と向き合うことになったしかし皮肉なことにこの重要なポジションについたことで多方面から圧力がかかり始めたその中でも特筆すべきなのは教育改革というテーマだ

当時日本社会では教育制度改革について激論が交わされており高見大臣にも多大なる期待と同時に批判も寄せられたそして高見自身おそらくこの状況から逃げ出したかったろうと思う様な圧力や期待それでもなお自身信じる道筋を探し続けた

また大臣在任中にはゆとり教育の導入という大きな決断も行われたこの改革には賛否両論あったものの高見るものごとなじみ深い存在となるそれにも関わらずこの改革によって学力低下など新たな問題点も露呈し始め結局どちら側にも満足できない結果となってしまったようだ

その後日本経済全体がバブル崩壊という未曾有の危機へ突入することになるまたそれまで築いてきた成果とは裏腹に新世代から若者まで含む広範囲から非難されたしかしながらこの逆境こそが高見三郎氏自身にも成長機会となっていると言えるかもしれない

年月が流れる中で高見る過去を見る視線おそらく複雑だったと思われるこの時期自分自身とは何か国民とは何かという問い掛けなしでは生き延びようと思わないほどだったそして個人的にも恐ろしいほど孤独感とも向き合わせながらそれでもなお強さとか粘り強さそういう資質こそ彼自身の日常的なお伴だったと言えるだろう

年代以降政治家として活動する傍ら様なシンクタンクなどでも活躍し続けるただその姿勢そのもの人間的魅力など徐になじみ深さ感じ取れる期間になるそしてこれまで蓄積して来たいろんな経験・知識それこそ全国各地・世界各国への広範囲視察とか講演活動など通じて多面的理解深化して行こうとも思えてしょう

そして年現在その名残すべてのお影響まだ色濃く残されています