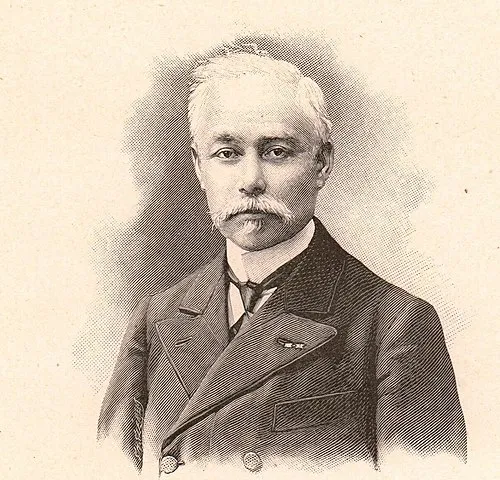

生年月日: 1859年

死年月日: 1935年

職業: 小説家

国籍: 日本

主な作品: 多くの小説とエッセイ

年 坪内逍遥小説家 年

坪内逍遥は年明治時代の日本に生まれた彼の誕生は当時の日本が西洋文化を受け入れ新しい時代に向かっている真っ只中であったことを物語っている若き日の彼は東京で学びながら日本文学の可能性について思いを巡らせる日を送ったしかしその内なる葛藤は後に彼が選ぶ道に深い影響を与えることになる初めて小説を書く決意を固めたのは大学生の頃だったその瞬間坪内はただの学生ではなく自らの手で新しい文学の世界を切り開く者となるべく運命づけられていたしかしそれにもかかわらず彼は一度も成功するとは限らないという現実と向き合わなければならなかった若干歳で発表した短編小説浮雲は多くの批評家から高評価を得たがその反面自身が抱えていた不安感や孤独感もまた同時に強まっていったようだその後逍遥は多様な作品を書き続け日本文学界でも重要な位置づけとなるしかしおそらく彼が最も著名になった理由は小説神髄の執筆だろうこの著作では小説とは何か人間とは何かという哲学的問題に迫りながら自身の文学観を明確にしている物語にはリアリズムが必要だと主張しその影響力は今日まで続いている皮肉なことにこのような理論と実践との乖離こそが彼自身の日常生活には大きな影響を及ぼしていたある文献によれば坪内逍遥自身もまた虚無感と闘っていたというその一方で大正時代には多くの弟子たちや後進たちにも影響を与え多様性ある作品群へと導いていく一部では彼なくして近代日本文学なしと言われるほどだったまた小説家としてだけではなく翻訳家としても活動し西洋文学も積極的に取り入れていったことで知られる特にシェイクスピアやダンテなどへの関心から日本語訳された作品が多く登場し日本人読者へ新たな視点や感受性を提供したしかしそれにもかかわらず伝統的価値観との衝突から周囲との摩擦も経験することとなる戦争前夜日本社会全体が暗雲立ち込める中でも創作活動は続けていたもののその中で感じ取った焦燥感はいかばかりだったろうそれでも逍遥自身自分には使命があると信じ新しい言葉や物語への探求心だけは失わない姿勢こそ多く人から称賛された点なのだと思う年この世を去る直前まで執筆活動を行っていた坪内逍遥その死去によって失われたものそれは単なる作家一人だけではなく日本文学そのものへの深い愛情と情熱だったと言えるそして現在でもなお多くの大学や研究機関では坪内逍遥をテーマとした研究が盛んだまたその名声のお陰で新しい世代へ引き継ぐべき貴重な遺産となりつつある彼亡き今もなお続いているこの探求それこそ現代文壇にも通じており一部ファンから坪内イズムなどとも呼ばれる独自文化とも言える流れさえ存在するそれゆえこの特異点について議論する余地はいくらでもありそうださらに興味深い点として挙げたいこととして詩と小説との境界線さえ曖昧になりつつある今だからこそ再評価され始めてもおかしくない存在なのではないだろうか年経過した今もなお生み出された作品群とその理念によって多く人にインスピレーションと思考材料・ひいて未来への展望すら示唆し続けているこのような状況下もし今生きていたならという想像さえ膨れ上がるそして一つだけ確かな事実として言えることそれこそ少数派文化運動等新潮流そして未来への架け橋役目すら担う可能性すら秘めた存在になることでしょう