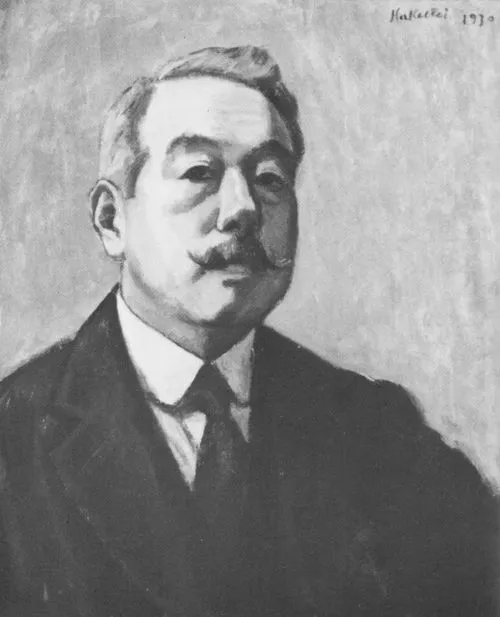

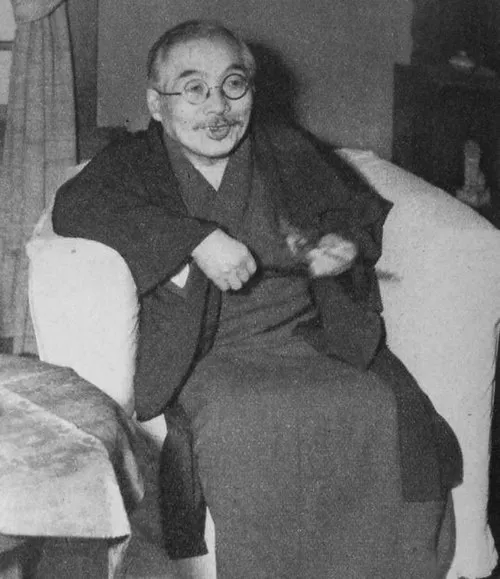

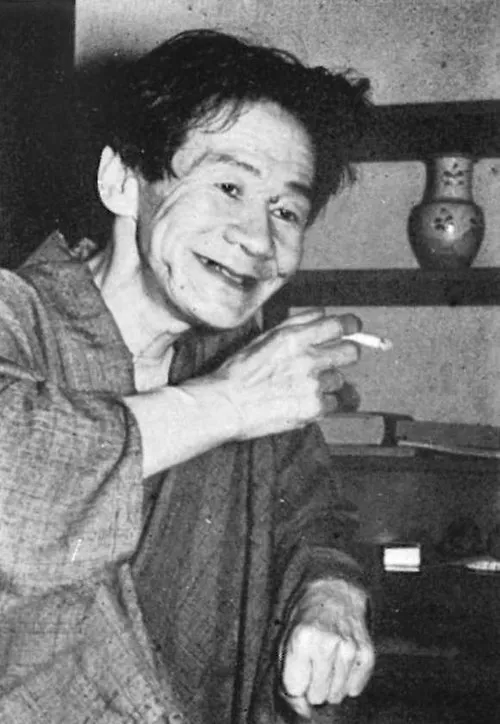

生年: 1895年

氏名: 高田保

職業: 劇作家、随筆家

没年: 1952年

年 高田保劇作家随筆家 年

高田保は年に日本のある静かな町で生まれた彼の誕生は特別な出来事ではなかったが彼が成長するにつれてその名前は日本文学の一部として確固たる地位を築くことになる物語はまだ始まったばかりだった若い頃高田は周囲の世界に強く惹かれさまざまな文化や思想に触れることを求めていたしかしそれにもかかわらず彼の家庭環境は伝統的であり新しいアイデアに対して抵抗感があった皮肉なことにこの制約こそが彼を劇作家としての道へと導いたのである若干歳の時初めて脚本を書いたその作品は無名で終わったものの高田には創作活動への情熱が芽生えていった大学進学後彼は文学と演劇について多くを学びそれと同時に新しい友人たちとの出会いもあったしかしその道程には常に困難が伴っておりおそらく最も大きな試練だったのは周囲から理解されない孤独感だろう当時日本では演劇がまだ普及しておらず多くの場合その存在自体が軽視されていたからだそれでも高田は挫けることなく自分自身を表現し続けた年代高田保はいよいよ劇作家として脚光を浴び始める悲しみと喜びの両方をテーマにした作品群で観客を魅了したしかしこの成功には裏話もあって多くの場合それぞれ異なるジャンルやスタイルで書いていたため一貫性のない作風との批判も受けたそれにもかかわらず批評家たちから注目される存在になりつつあった年代日本全土が戦争という暗雲に覆われる中でも高田保はいくつかの重要な作品を書き上げた戦争や人間といったテーマについて深く掘り下げ自身の日記や随筆でもその思考過程を公開したこの時期おそらく彼自身も内面的葛藤と戦っていただろう戦争による悲惨さを目撃しながらそれでもなお希望を失わず人間性について考え続ける姿勢には敬意すべき点が多かった年高田保という名前はその歴史的背景にも関わらず早すぎる形で幕を閉じることとなるしかしその死後も高田の作品はいまだ多くの人によって読まれている最後まで書き続けようと語り継ぐファン達によって彼への関心はいっそう高まりつつあるそして今現在新しい世代によって再解釈された高田保作品もまた新鮮な視点で楽しむことができ多様性豊かな声として評価されているのである皮肉なのは高田保自身その晩年まで何を書けば良いか分からないという不安と闘っていたことであるそれでもなおその独自性と個性的な表現力のおかげで日本演劇界への影響力は衰えるどころか増す一方なのだこの歴史的背景こそ高田保という人物の魅力なのだと思うそして不安を抱えながらも自身だけではなく他者にも希望を与える言葉を書き続けたその姿勢こそ本当に称賛されるべきものなのである 今日まで残された数の記事やエッセイ人との交流から受け取れるメッセージこれは決して過去だけではなく未来へ向けても意味深いものになるだろう高田保という人物への興味や探求心はますます広まり声が必要とされている現代社会だからこそ多様性豊かな創造者として位置付けられる価値がありますこうした流れを見る限りでは実際には永遠とも言えるような影響力と言えるでしょう

.webp)