2022年 - 新型コロナウィルスの蔓延に伴い、上海でロックダウン(都市封鎖)が開始される。ロックダウンは同年6月1日に解除されたが、封鎖期間中住民生活は大混乱し、食料不足に怒った住民と当局者が衝突が発生した。

‹

28

3月

3月28

チベット農奴解放記念日とは?その歴史と現在

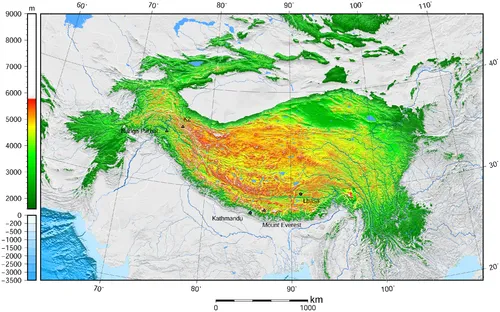

チベット農奴解放記念日とは、1959年3月28日に中国政府がチベットの農奴制度を廃止したことを祝う日です。この出来事は、長い間続いた封建的な土地制度からの解放を意味し、チベット人民にとっては新たな時代の幕開けとも言えます。この歴史的事件は、時代背景に深く根ざしています。1949年に中国共産党が政権を握り、1950年代初頭には「平和的解放」が行われました。これは軍事力ではなく外交や経済政策によってチベットを支配下に置こうとする試みでした。しかし、その後も多くの伝統や文化が侵害され、多くの人々が困難な状況に直面しました。特に農奴制度は、地主階級が広大な土地を所有し、その土地で働く農民たちがその家畜や作物の一部を提供することで成り立っていました。この不平等な関係は、多くの人々に苦痛と抑圧をもたらし、自由という概念から遠ざけていました。風になびく旗:自由への第一歩そして迎えた1959年3月28日、この日は単なる解放の日ではなく、人々が自らの運命を取り戻すため立ち上がる瞬間でもありました。自由への道筋には様々な試練と犠牲がありますが、その瞬間、「私たちは一緒だ」という気持ちで満ち溢れていました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、人々は集まり、この新しい時代への希望を抱き始めました。夜明け前… 農奴制度から解放された人々多くの場合、この日の記憶には悲しみと喜び両方があります。それまで耐えていた何世代もの苦労。そして突然訪れた解放。それぞれの心には、それまで抱いていた夢や希望、自分自身や家族について考える思い出があります。「もう二度とこんな思いはさせない」と心で誓った瞬間でもあったでしょう。当時、多くの人々は自分たちの日常生活について語りました。「朝早く起きて牛小屋へ行き、大地との対話から始まる一日」「それでも隣人との助け合いや笑顔だけは忘れない」などです。その中には、おじいさんから受け継いだ家族経営のお米作りや手作業で織る伝統衣装なども含まれていました。子供の思い出帳:教育という光「私も学びたい!」子供たちはその声で目覚め、新しい教育制度によって、自ら未来へ向かう道筋を見つけていきました。子供達がお互い教え合う姿、友達との友情。そして夢見る世界へ旅立つために知識という翼を広げてゆきます。また、その中には昔ながらのお話や歌も息づいています。これこそ、本当の日常なのです! Cultural Resonance: チベット文化との関連性このような変革にも関わらず、人々は文化的アイデンティティーへの強い意識を書き留めています。「昔、私たちは月夜見上げながら、おばあさんから聞いたお話。」そう語る彼らは現在でも民族音楽や舞踊など伝承文化によってコミュニティー全体でつながっています。それこそ、本物として生き残ったものです。このようなお話なしでは彼らの日常生活すら成り立ちませんでした。【結論】 しかし真実とは何か? ただ過去なのか、それとも希望なのか? 自己認識:人々自身が自分探しとなり、自身について学ぶ過程 未来志向:次世代への責任として教育への投資 共同体精神:共有された経験と思いやりによって育む絆 The question remains, though, what does freedom truly mean? Is it merely the absence of chains or a vibrant tapestry woven from the threads of community and tradition?...

教師の日(チェコ・スロバキア)の意義と祝福

毎年、チェコ共和国とスロバキアでは教師の日が盛大に祝われます。この特別な日は、教育者たちへの深い感謝を示す場として位置付けられており、子供たちや学生たちが学校生活で出会った多くの教師に感謝を捧げる機会となっています。チェコでは毎年3月28日、スロバキアでは同じく3月末ごろに行われるこの日には、教壇に立つ人々への敬意が払われ、多くの地域で様々な行事やイベントが催されます。歴史的には、この日はチェコの国民的詩人ヤン・フリチュ(Jan Ámos Komenský)を称えるものでもあります。彼は17世紀に活躍した教育者であり、「全ての人に対する教育」を提唱した人物です。彼の思想は今なお多くの国で受け継がれ、現代教育システムにも影響を与えています。そのため、この日を通じて教師たちへの感謝だけでなく、人類全体に対する教育の重要性も改めて考えるきっかけとなります。教壇から広がる希望:未来への架け橋この日に町中で見られる光景はまさに心温まるものです。生徒たちは自分のお気に入りの教師へ手作りのカードや小さな贈り物を持参し、その存在と指導への感謝を表現します。「ありがとう」の言葉が響き渡り、それは赤いカーネーションが咲き誇る春の日差しとも重なります。また、多くの場合、生徒によるパフォーマンスや発表も行われます。それによって生徒自身も成長し、自信を持つことになります。記憶に残る瞬間… 教室という舞台想像してみてください。古い教室、その壁には無数のお絵かきやメッセージ。そして一角には、思い出深い黒板があります。その黒板には今日の日付と共に、「私たちから先生へ」と書かれた大きなメッセージがあります。その瞬間、誰もが息を飲むような静寂さ。この空気は、お互いを理解し合う絆によって満たされています。教師の日はただ単なる祝日のひとつではなく、生徒一人ひとりがその学び舎で育まれ、大切な人生観や価値観形成につながった証なのです。それぞれ異なる背景から来た子供たちですが、その道筋は必ずどこかで交わります。そしてその交わりこそ、一緒になって未来へ進む力強さとなります。風薫る春… 教育者として歩んだ足跡チェコ共和国とスロバキアでは、この日以外にも様々な形で教育者への感謝祭があります。もちろん、学校内だけでなく地域社会でも、その役割について考えられる機会があります。「学びとは何か?」という問いかけにつながり、それぞれが答えを模索している姿を見ることこそ、本当に貴重です。伝統的には、多くの場合、生徒自身によって企画されたいわゆる「授業外活動」が行われます。それぞれ異なる内容ですが、どんな形でも参加することでお互いへの理解度も深まり、一体感も生まれるものです。そしてこの一体感こそ、本当の意味で人間関係構築のお手本とも言えます。このようなイベントはいわば、小さなコミュニティー全体として共鳴する「音楽」のようでもあります。振り返ればいつもそこに… 愛情あふれる思い出帳思い返せば、自分自身にも特別な先生との思い出があります。「あんな時期もあったよね」と振り返れば懐かしい音色まで聞こえてきそうです。そしてそれは自分だけじゃなくて皆同じでしょう。一つ一つ積み重ねられてきた経験と思いやり—これこそ、本当に宝物なんですよね。この豊かな文化的背景から生まれ育った私達だからこそ、「教師」という職業について真剣に考えることは極めて重要なのだと思います。結論:知識とは何か?果実として結実したものなのか?それとも未来へ向けられた明日の希望なのか? 知識とは何でしょう?それ自体は確かな存在ですが、その影響力について改めて見直す必要があります。それぞれ違う視点から照らされる知識—それ自体すべて美しい花になる可能性だってあるんですね! そして最終的には、生涯忘れることのできない尊敬され続ける存在、それこそ教師なのだから——その時代背景などもちろん色々あります。しかしそういう歴史ある営みから得られる知恵や経験と言う名誉—これなしでは私達どうだったでしょう? 教師の日という特別なお祝いだからこそ心より楽しみに迎えている我々自身でもありたいですね!今後また新しい目標設定できたり仲間同士集まり輪になった時など—もっと触発し合える関係構築できたり...そんな道筋になれば最高だと思います! ...

京都裏千家利休忌:茶道の巨星を偲ぶ特別な行事

京都裏千家利休忌は、日本の茶道における重要な行事の一つであり、茶道の祖である千利休を追悼する日です。この日は、毎年茶道愛好者や文化人が集い、千利休が遺した教えや精神を再確認し、彼の功績を称える特別な時間となります。利休は、16世紀に活躍した茶人であり、日本の「わびさび」の美学を体現し、今なお多くの人々に影響を与えています。この行事は京都裏千家によって主催され、その背後には深い歴史と文化的意義があります。利休は日本の戦国時代という tumultuous な時期においても、美と静寂を求める心を大切にしました。彼が築き上げた「茶」の世界観は、人々に安らぎと調和をもたらし、日本文化全体に大きな影響を及ぼしました。そのため、この日には日本全国から多くの人々が集まり、彼への感謝と敬意を表します。心温まる一杯:安らぎと調和の象徴夕暮れ時、小雨が降りしきる中、人々はそれぞれ思い思いのお辞儀をして、お土産として持参した緑茶や和菓子たちが静かにテーブルへ並べられる。その瞬間、多くの顔には微笑みが浮かび、どこか神聖な空気感が漂う。「この一杯のお茶こそが、私たちと千利休との架け橋なのだ」と誰かが囁く。皆、その言葉に頷きながら、自分自身の日常から解放されていくような感覚になる。参加者たちは次第に集まり始め、それぞれ異なる物語と思い出で結ばれていることにも気付く。「昔、おばあちゃんがお茶室で教えてくれたこと」と言って、自身のおばあちゃんとの思い出話へ花咲かせる姿も見受けられる。このような場面では、一杯のお茶だけではなく、それぞれの人生経験も分かち合う機会となり、多世代間で築いた絆や記憶も尊重されます。心揺さぶる香り:静寂への誘い寒さ厳しい冬の日差しになれば、この日のためだけに選ばれた特別なお抹茶から立ち上る濃厚な香り。それは赤々と燃える炎とも似ている。そして、その香りは周囲へ広がってゆき、一瞬静寂へ導いてゆく。この瞬間、不安や焦燥感すべてから解放され、「ただ今ここ」に集中する喜びとは何なのだろう?誰もがその問いについて考え込みながら、一口ずつその甘味と渋みとのバランスを楽しむ。夜明け前…:新たなる理解への旅路Kyoto の美しい風景とともに過ごす時間。それこそまさしく、この日だからこそ得られる貴重なひと時だ。周囲には竹林や禅寺など、歴史的背景とも相まった自然環境があります。それ自体もまた、「わび」や「さび」を感じ取る場として存在しています。このような場所で過ごすことで、多忙な日常から抜け出して、新しい視点で自分自身を見ることにもつながります。そう考えることで、自ずとかつてない発見につながります。子供の思い出帳:伝統受継ぎリレー"あの日、おじさんがお抹茶をご馳走してくれて、本当に嬉しかった!"A young girl shares her fond memory of tea with her uncle. The simple act of sharing tea becomes a cherished moment in her life. As she recalls the sounds of water boiling and the clinking of utensils, one can’t help but feel the warmth of tradition being passed down through generations. It’s as if each sip carries with it a fragment of history and familial love, tying together past, present, and future...

刀剣乱舞・審神者の日の意味と楽しみ方

「刀剣乱舞」とは、日本の歴史や文化に根ざした人気のあるオンラインゲームであり、プレイヤーが「審神者(さにわ)」として刀剣男士たちを育成し、戦わせる内容です。審神者の日は、このゲームにおいて特別な意味を持つ日であり、毎年8月29日に祝われます。この日は、刀剣男士たちとの絆を深める機会であり、多くのファンがこの日に様々なイベントや記念活動を行います。ゲーム自体は2015年にリリースされて以来、日本国内外で爆発的な人気を誇り、その影響力はアニメやミュージカル、実写映画など、多岐にわたっています。歴史上の実在する日本刀やその持ち主である武士たちがキャラクター化されており、戦国時代から幕末まで幅広い時代背景が描かれています。この作品は単なるエンターテインメントではなく、日本の文化や歴史への興味を呼び起こす役割も果たしています。勝利の風:この地の名誉の旅風が静まり返る中、刀剣男士たちはそれぞれ異なる道を歩んできました。それぞれが自らに宿る過去と未来を背負いながらも、一つ所に集まっている姿はまさしく運命的です。その瞬間、誰もが息を呑みました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったかと思えば、それはまるで彼ら全員が共通する誇り高き血脈によって結ばれているかのようです。夜明け前…夜明け前、その薄暗い空気には希望と不安が交錯しています。灯火ひとつない暗闇から徐々に広がっていく光。その光こそ審神者の日への期待感です。この日は、普段以上にファン同士で交流し、新しい仲間との出会いや思い出作りにつながります。また、この日には特別なクエストやイベントも開催され、多くのファン達がお祝いする姿を見ることができます。子供の思い出帳子供時代には何気ない一瞬一瞬にも宝物がありますよね。「刀剣乱舞」を通じて出会った仲間との楽しい時間、大好きなキャラクターとの絆、それらすべては心温まる思い出として刻まれています。そして、その思い出帳には文字だけではなく、美しい景色や心躍る音楽まで詰まっています。春先のお花見から始まり、小雨降る夏祭りへ…。どんな季節でも、この日のために準備された特別なコスチュームやグッズなど、それら全てが大切な記憶となります。文化的背景と伝統日本独自の文化的要素として、「侍」そして「日本刀」は重要な位置付けを占めています。昔から、日本人は武士道精神という価値観によって人生観形成してきました。そのため、「刃物」としてだけではなく、「精神」を表す象徴としても日本刀への敬意があります。また、本来ならば平和を願う存在だった武士たちですが、「刀剣乱舞」によって新しい形でその存在意義を見ることになります。このように現代社会でも過去への想像力を駆使することで、新しい解釈へ繋げています。哲学的問い:勝利とは何か?しかし、勝利とは何か?ただ単なる過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?"勝利"について考える際、その定義は多岐に渡ります。ただ敵味方という視点だけでは捉えきれないものがあります。恐怖心などネガティブ要素から解放され、自身内外との調和へ向かった結果生まれるものと言えるでしょう。しかし、『勝利』という言葉そのものより大切なのは『連帯感』。"これこそ共鳴"と言えます。それぞれ個々人となった存在ですが、一緒になった途端、大海原へ漕ぎだした船となります。その航海路途中には多く隠された宝物があります。そしてそれこそ、更なる理解へ導いてゆく鍵になることでしょう"...

出来事

2019年 - 1985年1月8日、熊本県松橋町(現在の宇城市)で59歳の男性が刺殺された松橋事件で、殺人犯として刑が確定し服役していた人物について、熊本地方裁判所が、再審無罪判決を言い渡した。

2017年 - 他人の人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製した網膜細胞を、目の重い病気の患者に移植する世界初の手術が、神戸市立医療センター中央市民病院で実施された。

2016年 - スカイマークが東京地方裁判所からの監督命令の取り消し決定と民事再生手続きの終結を発表。

2014年 - 9年間放送した朝ズバッ!(みのもんたの朝ズバッ! を含む。)が放送終了する。(放送開始日と放送終了日が奇しくも同日である。)

2006年 - 第17回イスラエル議会総選挙が行われる。

2005年 - TBSテレビにてみのもんたの朝ズバッ! → 朝ズバッ! が放送される。(2014年3月28日までの9年間放送。)

2005年 - 半世紀ぶりに改訂された新しい日本工業規格のマーク(JISマーク)が発表。10月1日より使用開始。

2005年 - スマトラ島沖地震。

2003年 - H-2Aロケット5号機で、日本初の情報収集衛星「光学1号機」「レーダ1号機」を打上げ。

2001年 - 埼玉高速鉄道赤羽岩淵 - 浦和美園間開業。営団地下鉄南北線・東急目黒線と相互乗り入れ開始。また、東急東横線に特急が新設される。

2001年 - 薬害エイズ事件に関連して、安部英に対して第一審・東京地方裁判所が無罪の判決。

1999年 - 仙台文学館が台原森林公園内に開館。

1995年 - 東京都初のコミュニティFM放送局、エフエムむさしの(むさしのFM)が開局。

1993年 - 東京都江戸東京博物館が開館。

1991年 - 東名高速道路の駒門PA - 厚木IC間の拡幅工事に伴い3車線の新上り線(足柄SA - 大井松田IC間)が開通。同時に同区間の旧上り線を閉鎖し、下り線への改築工事開始。

1979年 - スリーマイル島原子力発電所事故。

1968年 - 東京大学の卒業式が、学生による安田講堂占拠のため中止になる。

1964年 - アラスカ地震。

1961年 - 名張毒ぶどう酒事件。

誕生日

死亡

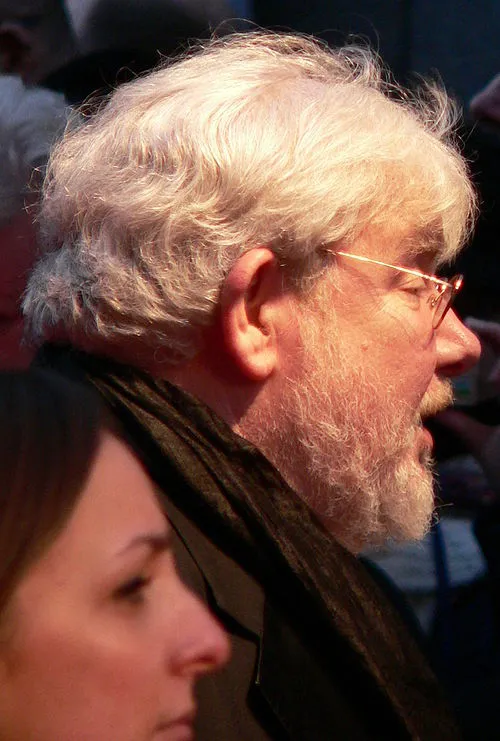

2023年 - 坂本龍一、ミュージシャン(* 1952年)

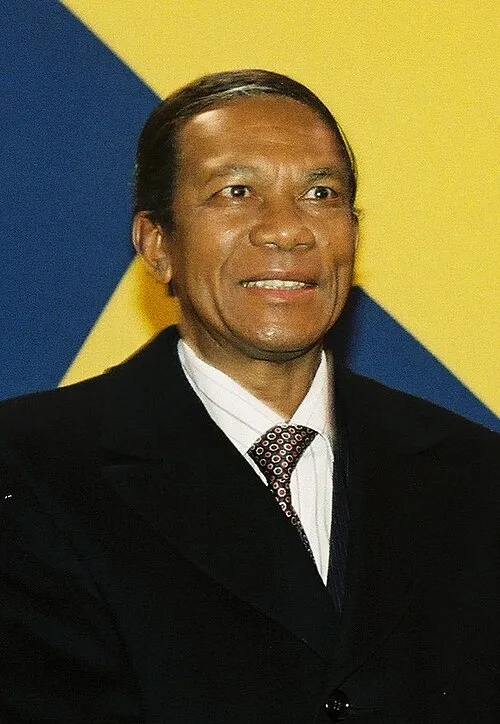

2021年 - ディディエ・ラツィラカ、軍人、政治家、マダガスカル民主共和国大統領、マダガスカル共和国初代大統領(* 1936年)

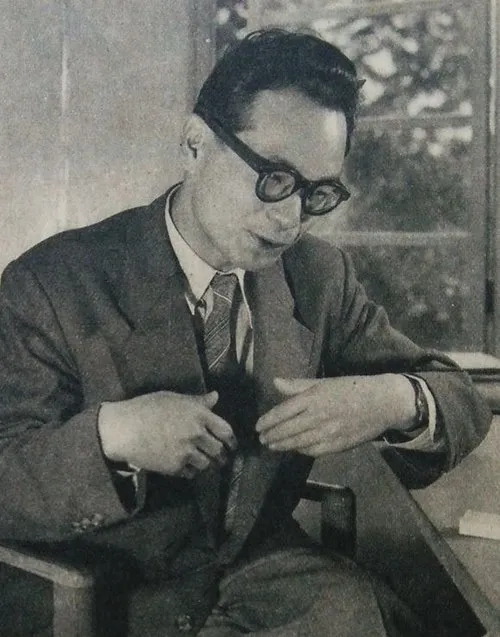

2019年 - 中西香爾、化学者、コロンビア大学名誉教授(* 1925年)

2018年 - 月亭可朝、落語家、タレント(* 1938年)

2015年 - ミロスラフ・オンドリチェク、撮影監督(* 1934年)

2013年 - リチャード・グリフィス、俳優(* 1947年)

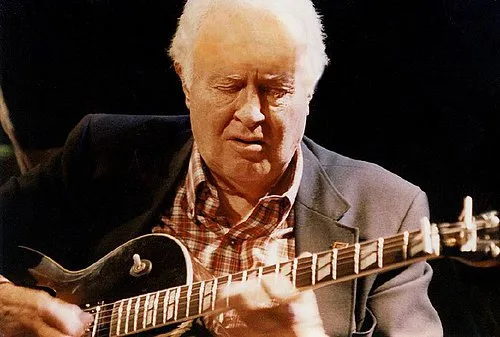

2010年 - ハーブ・エリス、ジャズミュージシャン、ギタリスト(* 1921年)

2009年 - 早川良雄、グラフィックデザイナー(* 1917年)

2006年 - キャスパー・ワインバーガー、アメリカ合衆国国防長官(* 1917年)

2005年 - モーラ・リンパニー、ピアニスト(* 1915年)