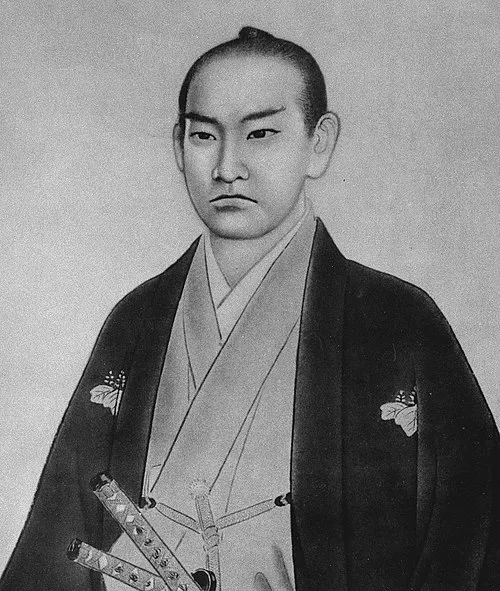

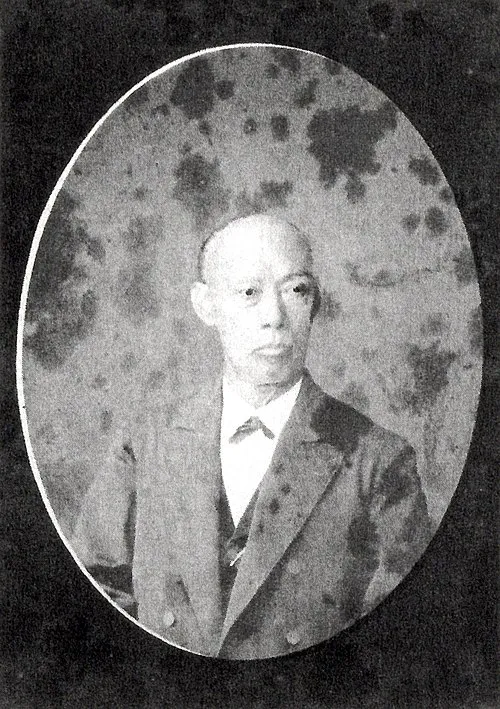

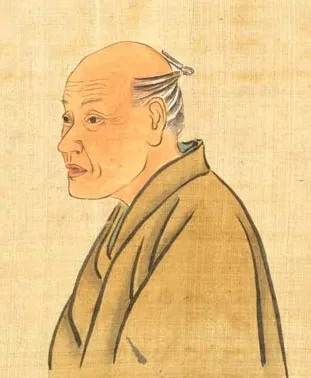

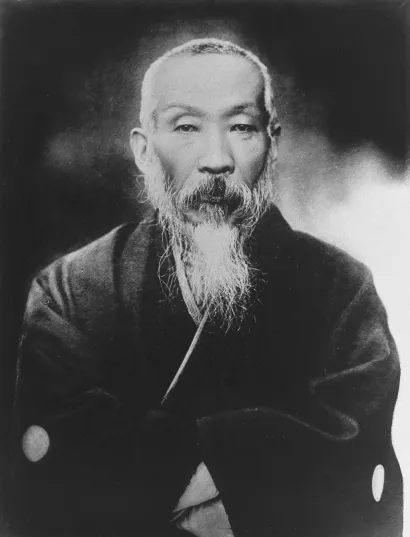

生誕: 1855年(安政2年3月3日)に生まれる。

職業: 思想家および教育者。

没年: 1924年に亡くなる。

年安政年月日 杉浦重剛思想家教育者 年

杉浦重剛は年月日まさに激動の時代の幕開けを迎えた日本に生を受けた彼がこの世に誕生した頃日本は西洋の影響を強く受け始めており社会は大きな変革の渦中にあった安政年間その波は止むことを知らず多くの人が新しい価値観や知識を求めていたしかし彼の人生は単なる教育者としての道では終わらなかった実際彼は思想家としても非常に影響力のある人物であり続けた若い頃から彼には特別な才能があったそれにもかかわらず明治維新という歴史的瞬間が訪れると彼は急速に進化する社会で自らの役割を模索することになった年新政府樹立とともに日本全土で教育制度が再編成される中で杉浦もまたその流れに乗るべく努力し始めた当時日本にはまだ確立された教育システムが存在せず多くの人が知識への渇望を持っていたこの状況下で彼は教員として自ら率先して学び舎へと足を運び多くの若者たちへと希望を与える存在となったしかしその道程には数多くの困難も待ち受けていた教育制度改革への参加や新しい思想への適応など多岐にわたる挑戦が次と襲いかかったそれにもかかわらず杉浦重剛はその熱意と思索によって独自の教育哲学を築いていったその一つが道徳教育の重要性だった彼は心身ともに健全な人間形成こそ教育本来の目的だと主張しそれこそが未来ある日本国民となるため必要不可欠だとの信念を持っていた年文部省から発表された国定教科書に対しても異議申し立てを行うなどその姿勢には揺るぎないものがあったしかしそれだけでは収まらない問題も横行していた当時日本では天皇中心主義的な国家観が強調され西洋思想との対立構造も見受けられたこのような背景から杉浦重剛自身も葛藤の日を送っておりおそらく自身でもそのバランスについて悩んでいたことでしょう晩年になるにつれ彼はいっそう深い思想的探求へと向かうようになるその結果として年には著書修身論を発表し大きな反響を呼ぶこの書物では修身と道徳がどれほど深い関係性で結ばれているかについて論じており人間存在について考察する上でも極めて重要な位置づけとなっているただしこの過程でも批判や賛否両論さまざまな意見が飛び交うことになりそれにも負けず多くの記事を書き続けたそして年という悲劇の日その生涯幕引きを迎えました皮肉なことに日本という国全体ではその後戦争へ突入することになりますそのためなのかどうか杉浦重剛という人物像や理念について後世まで語り継ぐべきものなのかこれは現代社会でも議論されています思えばこのように長き時間後にも不変的価値観や理念について再評価され続けるとは予想すらできぬものだったでしょう今現在この偉大なる思想家・教育者から私達へのメッセージはいまだ色褪せることなく輝きを放ち続けていますその教えや哲学こそ一部始終我現代人にも通じる普遍的真理として理解されつつあるためですそして特筆すべき点として正義や美徳だけではなく個人という側面もしっかり捉えて語れる力強さこれこそ今日でも我志向すべき点なのです歴史家たちはこう語っています杉浦重剛なしには近代日本文学・思想界のおおよその形態すら存在し得ぬこれほどまで言われれば我慢ならない事実でしょう今日私達の日常生活学校制度ひいてコミュニティー内文化レベルまで様面で影響及ぼしたと言えるでしょうそして何よりその名声は決して消え去る事無く受継ぎながら未来永劫繋げ続いてゆくだろう