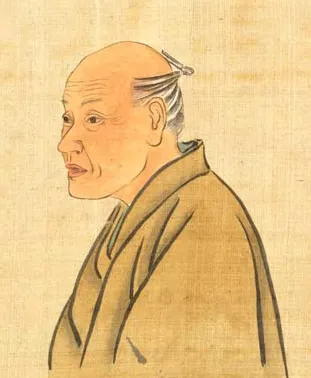

名前: 大田南畝

生年月日: 1749年3月3日

職業: 文人、狂歌師

死去日: 1823年

大田南畝狂歌の伝道師そして文人としての軌跡

年月日江戸の下町で生まれた大田南畝彼の誕生はまるで当時の日本に新たな風を吹き込むための運命だったかのように感じられる幼少期から才気溢れる彼はすぐに文才を発揮し多くの人にその名を知られる存在となっていく

しかしそれにもかかわらず大田南畝は自身が欲しいと願った栄光とは異なる道を歩むことになる彼は歳になった頃何気ない日常からインスピレーションを得て狂歌に目覚めたこのジャンルは当時多くの文人たちによって愛されていたが大田南畝が描き出す言葉には独特な切り口とユーモアがあり人を魅了する要素となっていた

おそらく彼自身もその表現力豊かなスタイルによって他者との差別化を図りたいと考えていたかもしれないしかしながら狂歌師として活躍する一方で大田南畝は政治や社会問題にも関心を持つようになりそれが後に彼の日記や詩作品にも色濃く反映されることとなる

やがて彼は江戸幕府に仕官し一官僚としても活動するしかしこの選択肢には多くの矛盾が伴った文人として自由な発想で創作活動を行う一方で公務員として堅苦しい規律に縛られ続けるというジレンマ皮肉なことにその境遇こそが彼自身の創作意欲を駆り立てる原動力ともなった

文筆家として確立された地位

大田南畝が最初に脚光を浴びるきっかけとなった作品群それは狂歌と呼ばれるもので多様性豊かなテーマと独自性ある視点によって多くの読者から支持され始めたその中でも特筆すべきなのは蝉と題した作品この短い詩には日本文化への深い洞察と共感が込められており多くのファンから絶賛されたと言われている

またこのような成功にも関わらず大田南畝本人は自分自身について疑問符をつけ続けた議論の余地はあるがおそらく自己評価や批評家から受ける評価とのギャップに苦しんだ面もあっただろうそれでも次第に周囲から認知される存在へと成長していった彼その姿勢には多大なる敬意が払われ続けている

時代背景との葛藤

ところで大田南畝という人物について語ろうとすると避けて通れない要素それこそ時代背景だ当時日本では幕末への動乱期へ向かいつつあり不安定な社会情勢や経済的困窮など人の日常生活にも影響していたその中でも文学や芸術文化への影響も見逃せないものだった文人として暮らす傍ら政治的メッセージや風刺的要素満載な作品を書くことによって自身の日常生活とは裏腹に社会への抗議とも受け取れるスタンスだったと言えるだろう

その中で非常に皮肉なのは自身はいわゆる中流階級出身ではあったもののお金持ち層とも交友関係を持ちその場面では贅沢三昧だったという事実この矛盾した状況こそ興味深い逆説的視点となっているそしてそれこそ彼自身の日記にはこうした思索的内容まで含まれていることから人間大田南畝という人物像への深みも増していった

晩年そして遺産

年大田南畝歳という齢でこの世を去りましたしかしその死後もなお人への影響力はいまだ健在です狂歌という形式だけでなく隠居生活の模範とも言えるような姿勢など多面的な側面から今日まで伝え残されていますそしてその背景には多彩さだけではなく作者自体がおいて考えさせざる得ない人生観・価値観など思索し続けた事実があります

今なお日本各地では教育機関などで狂歌を学ぶ学生たちがおり その裏側にはあふれんばかりのおもしろさがありますこれぞまさしく大田流なのでしょう私達世代でも人気上昇中です