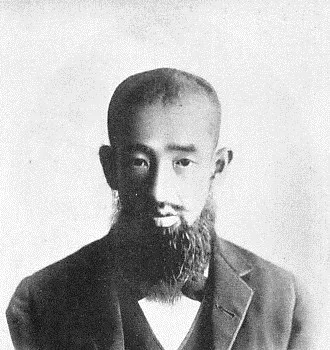

生年月日: 1895年

没年: 1918年

職業: 小説家

国籍: 日本

年 素木しづ小説家 年

彼女の物語は静寂に包まれた冬の日に始まった年東京の片隅で誕生した素木しづは周囲の喧騒とは裏腹に自らの内なる世界を育んでいった幼少期から本に親しみ物語を紡ぐことへの情熱は次第に育っていくしかしその道には多くの困難が待ち受けていた時が流れ彼女が青春を迎える頃日本は急速な変化の渦中にあった明治維新によってもたらされた新しい風潮と西洋文化との接触それにもかかわらず日本社会には根深い伝統と保守的な価値観が色濃く残っていたこの矛盾した状況下で素木しづは自らの声を見つけるため試行錯誤を繰り返すことになる年この年は彼女にとって特別な意味を持つようになるその頃戦後の混乱と希望が交錯する時代背景の中で彼女はいよいよ文壇への第一歩を踏み出すその日と題された短編小説が雑誌に掲載されるや否や一部ではその独特な視点と鋭い描写力から高い評価を得るしかしながらそれでもなお多くの批評家たちは当初女性作家というレッテルを貼り続けその才能には目を向けないことが多かった皮肉なことにこのような差別的視線こそが素木しづ自身を強くさせていたかもしれないおそらく彼女最大の武器はその従来型とは異なる女性像だった家庭や伝統的役割から解放され自身の作品世界へと没入していったのであるそしてそれによって生まれる文学作品はただ単なる物語ではなく人間存在への深淵な考察へと昇華していった彼女は次と短編小説やエッセイを書き続け自身だけでなく日本社会全体についても洞察する機会を得るその一方で女性や作家という二重負担とも言える存在意義について悩む日も続いていた特定性から解放されたいという願望それこそが実際には新たな自己発見へ繋げる道筋になっていたとも言えるだろう戦争という激動の時代にも関わらず彼女は冷静さと思慮深さで執筆活動を続けたしかしながらこの苦しい時代背景下では新しいスタイルや思想への挑戦というものもまた困難だったそれにもかかわらず読者との対話共感という形で自分自身への道筋となるものとして意義深かったのである年代にはその独創性ゆえ様な文学運動とも関わり合うようになり多彩な作風へ挑むことでさらなる成長につながったおそらくこの作品こそ私自身なのだと思わせるほど自由闊達な表現力その根源には何度も壁打ちしながら鍛え上げた思索と思考法があったそして一つ一つ書き綴った言葉たちは決して無駄ではなくそれぞれ独立したメッセージとして現代にも響いているその後多数出版された著作群によって素木しづ名義は広まりおそらく今でも日本文学界に影響与えている姿勢や思想など多岐展開する姿を見ることができるしかし皮肉にも大正・昭和期という華しい時代背景とは裏腹に女性という属性ゆえ受け入れられてきた側面もまた無視できない事実なのだ芸術家として同じ土俵では競争できてもその名声まで辿れる者少なしと言われて久しい現在だ 年代以降その文学活動はいよいよ深化してゆき小説だけでなく詩集など様文体でも驚異的才能開花させてゆくただ画面越しになる読者との距離感や自分自身との葛藤・揺れ動きをどう乗り越えて行こうかそんな疑問も孕ませながら進んできただろうそれでも尚生涯を書き綴り続け不屈精神とも称される姿勢はいまだ輝きを増しているその後晩年まで精力的かつ堅実さ持ちながら研鑽重ね進化系作家となれる気質備え持ち合わせていただろうそして年月日その筆致絶頂期不幸にも旅立つこととなったしかし今なお人心中変わぬ真摯さ残したその痕跡記憶となり語り継ぐ口承文化として蘇っちゃうことでしょうまた近年ではデジタルアーカイブなど新技術導入によって再評価進めたり識者コミュニティー形成する活用例見受けたりします文化交流として流通加速化され更なる評価確立目指す流れでしょうだからこそ今世紀今日まで生き抜いて来れる文脈成立成長振興みたい人間存在知らぬまま闘志満載若手世代迎え見届けこれ程大切ですまた近未来移行期として位置付け扱われ維持可能性追求する経緯追随候補生出会うことでしょう

.webp)