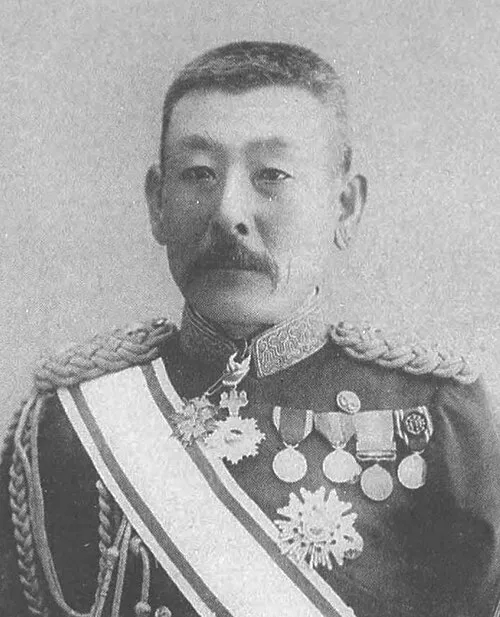

生年: 1846年

没年: 1912年

職業: 教育総監

役職: 第4代教育総監

年 西寛二郎第代教育総監 年

時は明治の真っ只中年に新たな時代の幕が上がった日本西寛二郎は年に生を受けこの国の教育を変革する運命を秘めていた当初彼は若き日の夢を胸に抱き教員としてキャリアをスタートさせたがその道は平坦ではなかった

彼の教育者としての旅はまさに嵐のようであった数の改革案や思想が飛び交う中彼は自らの理念と信念を貫こうとしたしかしそれにもかかわらず保守的な意見との衝突が頻繁に起こり自身の立場も危うくなることがあった

その後西は次第に注目される存在となり多くの信奉者を得ていくしかしこの成功も簡単には手放せない課題を伴っていた教育という名目で新しい制度や方針を導入することには大きな抵抗感がついて回るからだ皮肉なことに西自身も若い頃には伝統的な価値観によって縛られていたのである

年西寛二郎はついに重要な地位である第代教育総監に就任するこの役職によって彼は日本全国の教育政策に大きな影響力を持つようになるしかしその立場には重責と多くの期待も背負うことになったそれでも西は信じる道を進み続けたおそらく彼自身も未来への不安と希望が入り混じっている気持ちだったかもしれない

西寛二郎による数の施策や改革案例えば国民学校制度や初等教育義務化などこれらはいずれも当時としては革新的であったこれによって多くの子供たちが学び舎へ通えるようになり日本全体として文化・教育水準向上につながったしかしながらその裏側では教師不足という問題にも直面していた

記録によれば教員養成所の設置や研修制度確立など新しいアプローチでこの課題解決へ挑む姿勢こそが西寛二郎ならではだったと言えるだろうまたその努力のおかげで日本国内外から高い評価も受けるようになり一部では近代日本教育発展史の中心的人物とも見做されている

しかしそれでもすべて順風満帆とは言えない状況だった様な政治的動向や社会情勢によって政策変更や方針転換も余儀なくされたため西自身常に柔軟性と適応力が求められる瞬間ばかりだったそれにもかかわらず彼は一貫して子どもたちへの愛情と思いやりから手抜きをせず多様性豊かな人材育成へ尽力した

その後の日

西寛二郎はいわゆる学び舎という概念だけではなく人間形成を重視していたというそのため生徒一人ひとりとのコミュニケーションを大切し生徒同士でも仲間意識育成へ努めたと言われている心豊かな国民を育てたいという熱意がおそらく根底にはあったのでしょうそしてそれゆえ多忙極まりない日でもどこか穏やかな笑顔を見ることもしばしばだったというから不思議だ

晩年と遺産

時代背景から考えると西寛二郎自身も晩年になるにつれ自身の日常生活について多く考察する時間となった日本社会全体として変革期迎える中で自分自身何を書き残し何を見るべきなのかそんな葛藤の日ただその葛藤さえも新しい視点や解決策へ結実できればと思う姿勢こそ本当に素晴らしかったところだろうと思います

教師とは何なのか人とは何なのかそれについて考える毎日でしたと語る言葉には本当に深い意味合いがありますね

.webp)