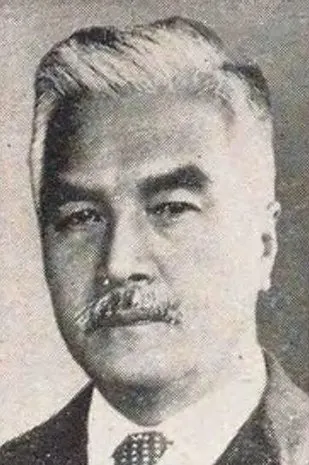

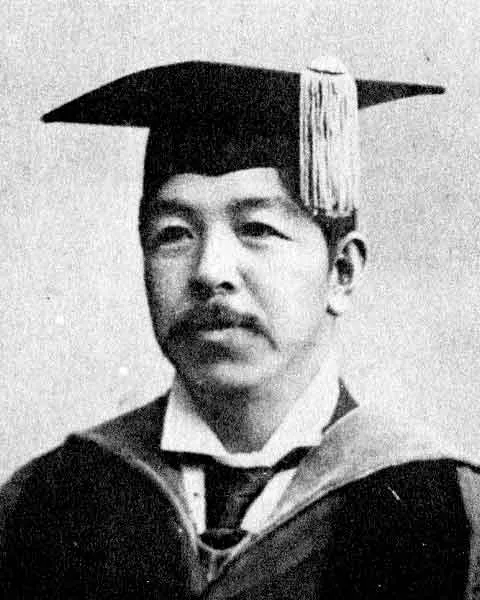

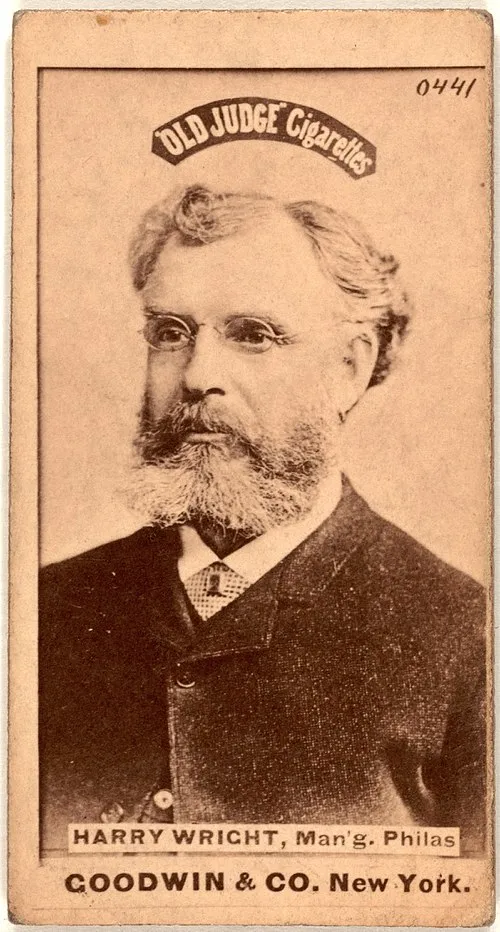

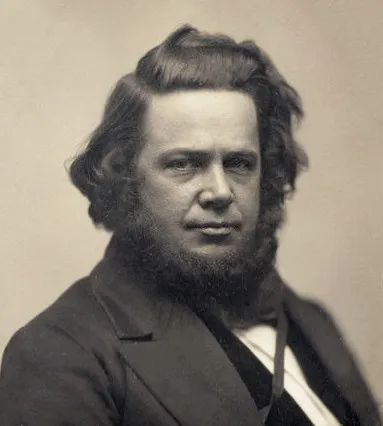

生年: 1872年

死年: 1945年

職業: ジャーナリスト、随筆家

名前: 杉村楚人冠

年 杉村楚人冠ジャーナリスト随筆家 年

年終戦を迎える日本の混乱した時代に杉村楚人冠の名は静かに響き渡っていた彼はその生涯を通じて言葉の力を信じ社会の現実を鋭く見つめ続けた年に生まれた彼はただ一つの道を歩むことなく多様な側面から日本の文化と歴史に寄与した人物であった若いころから文才があり早くも大学時代にはその才能が開花していたしかし彼が本格的にジャーナリズムと随筆執筆の道へ進む決断をした背景には日本社会が抱える矛盾や問題への深い洞察があったそれにもかかわらず彼自身は当初この職業を選ぶことに葛藤していたと言われているおそらく彼は自身の言葉によって世の中を変えることができると信じていた一方でその責任感も重圧として感じていたのではないだろうか楚人冠はその後多くの記事やエッセイを書き上げ特に社会問題について鋭い視点で批評することで知られるようになったしかしこの評価が得られた背景には一切妥協しない姿勢と真摯な取材活動があったことは明白だそのため多くの読者から愛される存在となり日本文学界にも名を刻んでいる皮肉なことに彼自身は時折自身の記事による影響力について疑念を抱いていたというあるインタビューでは自分の記事ひとつで何か大きな変化が起こるとは思えないと語ったとも言われているこの自己評価には多くの支持者さえも驚きを隠せなかった要するにそれほどまで謙虚だったのであるそれでもなおその影響力は無視できないものだった特に戦後日本社会が新たな価値観や理念へ向けて舵を切る中で楚人冠はいち早くそれらについて考察し始めた教会と同盟関係ではなく一市民として発言する重要性について強調しておりそれこそまさしく時代精神への貢献だったと言えるしかしながらその活躍ぶりにも関わらず終戦直後には過酷な現実も待ち受けていた当時新しい政治体制や経済制度への反発感情や不安感が高まっており人の日常生活にも影響していたそれでも楚人冠は自身の記事やエッセイによって希望や勇気を与えようとして奮闘していたその姿勢から多くの支持者たちも集まり一種独特なコミュニティ形成へとつながっていったこの運動的要素こそおそらく彼自身も意図せぬ形で影響力となった部分なのかもしれない晩年になるにつれてその文体や表現方法にもさらなる深化を見ることになるしかしここで注目すべきなのは一貫して読む者との対話を重視し続けたという点だ作品ごとのテーマ設定だけではなく自身の日常生活すら作品化することで大衆との距離感すら縮めようとしていたこの試みこそ本来持ち合わせているジャーナリズム本来の目的つまり真実への探求心という側面につながると思われるもちろんそこには個人的な葛藤も見受けられる議論される余地はいくらでもあるだろうこれほど多岐にわたり活動してしまって本当に自分自身とは何者なのかそんな思いすら抱えていただろう記録されたインタビューによれば私はただ一人でも多く人へ伝えたいことがありますと語り続けたというそしてこの信念こそ最終的には死去まで貫かれて行ったのであろう年その人生最後の日では日本国民全体が未来への不安感と希望両方とも感じ取っている時期だった一方で新しい文化運動なども起こり始め中でも若者たちは積極的改革へ向け模索し続け生産性豊かな意欲溢れる世代となる可能性さえ秘めていただろうしかしそんな中でも特定世代また選択肢が持つ意義つまり既存価値観との乖離これについて彼自身どんな想いだったのでしょうその死から数十年経過した現在日本社会全体を見る限りでは少なくとも杉村楚人冠という名前は消えてはいない一部報道などによれば今なお私たちの日常生活そのものに対する問いかけとして強烈存在感誇示している様子さえ伺えるまたそこから派生した思想・概念なども存在し続いておりそれゆえ未来世代との接点創出につながれば幸甚なるかなと期待されても不思議じゃありません結局このように見つめ直すことで浮き彫りになる理由とはそれぞれ異なる立場・歴史・文化背景など考慮すると何故今なお私達心掴んだ存在でしょうそれぞれ答え方示せそうですねただ確かな点として挙げ得る事柄即ち常日頃感じ取り続けたい部分ですね他ならぬ我国民全員持つべき当事者意識だからです