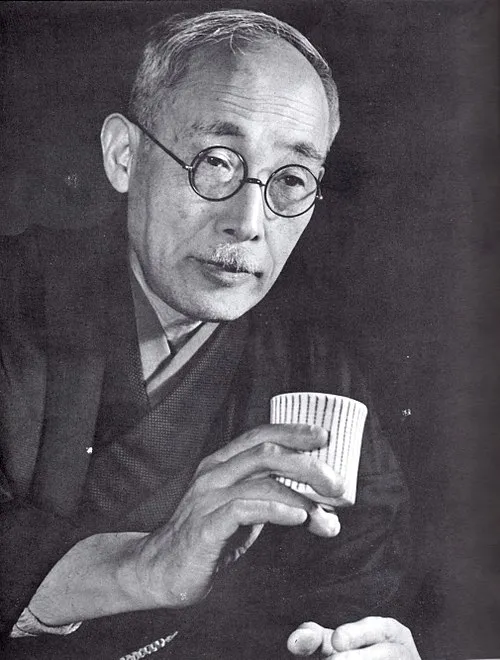

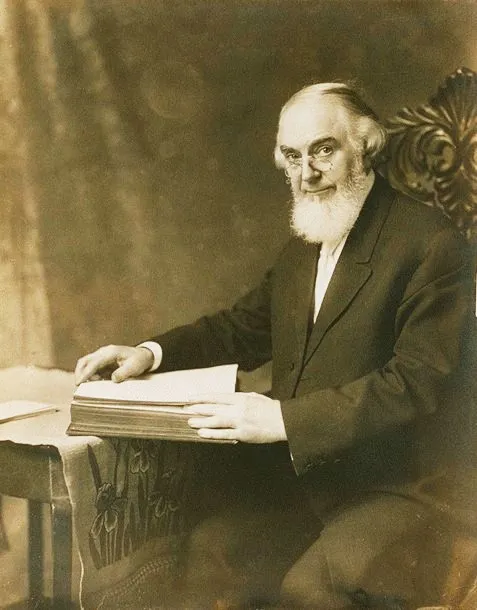

名前: 島耕二

職業: 映画監督

生年: 1901年

没年: 1986年

島耕二映画の新たな扉を開けた監督

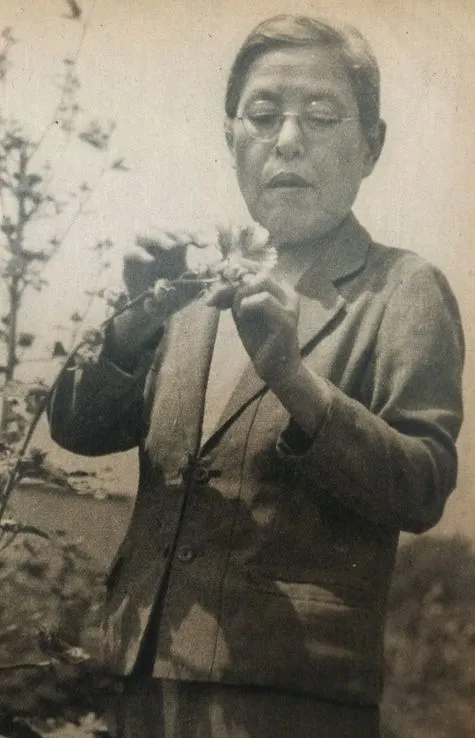

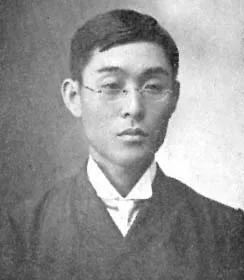

年日本の静かな田舎町に未来の映画監督となる一人の少年が誕生した彼は早くから映像に魅了されその心には常に創作への情熱が燃えていたしかし当時の日本社会では映画というものはまだ未成熟で多くの人がその可能性を理解していなかった

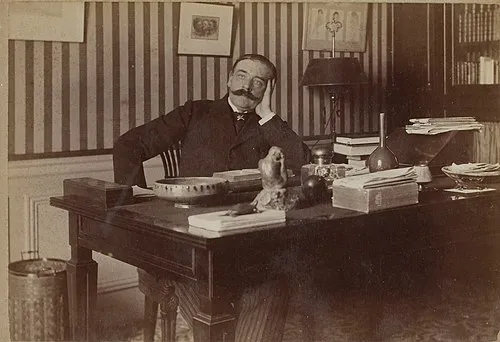

青年期に入ると島は東京へと移り住む大都市で彼は多様な文化や芸術と出会いその中で自らのスタイルを模索することになるそれにもかかわらず彼が映画製作を始めた頃日本は戦争への道を歩んでおり彼自身もその影響から逃れることはできなかった

ある日友人たちとの会話中に映像には言葉以上の力があると感じ始めた島皮肉にもその発見こそが後に彼が世界的に認知されるきっかけとなったしかしそれは同時に困難な道でもあり多くの試練を伴うものだった

映画界への進出

年代初頭日本が戦争へ突入する中島耕二はついに自身の第一作を撮影する機会を得るこの作品は決して派手ではなかったそれでもこの小さなフィルムには彼自身の哲学や価値観が色濃く反映されていた周囲から成功するわけないと冷ややかな視線を浴びながらも自ら信じる物語を追求した

だがアートと商業の狭間で揺れ動く葛藤の日その矛盾こそが彼自身を苦しめたようだそれにもかかわらず次第に観客も増え始め批評家からも注目されていったそして年代にはついに国際的舞台へ足を踏み入れ多くの名作と称賛された作品群を世に送り出すことになる

名声と試練

しかし大きな成功とは裏腹にこの時期特有の日米関係も影響し不安定さも伴っていたどうしてこの国では真実より虚構が優先されてしまうんだそんな疑問すら持ちながら自身の芸術表現へ向き合っていたかもしれないおそらくその思索こそ日本映画界全体にも影響与えただろう

引退と再評価

年一人静かなる死去その人生最後の日まで創造への執着心は消え去ることなく新しい世代へ受け継ぐべき遺産として残されたただしあまりにも早すぎたという声も多かったというひょっとするとそれゆえ今なお知られざる魅力として存在しているとも言える

現代との関連性

不思議なのはその死から数十年経過した現在でも島耕二という名前は多く語り継がれていることである例えば最近公開された日本映画には彼へのオマージュとして登場したキャラクターやストーリーラインなど多岐渡った作品群を見ることができるまた本来なら忘れ去られる運命だった作品も新しい視点から再評価され続けている皮肉ながら今この瞬間こそ島耕二という人物自体より重視された文化財として扱われていると言えるだろう