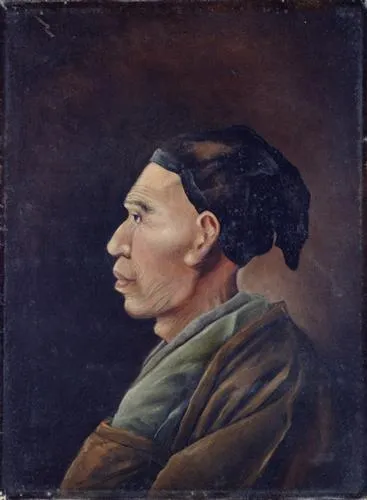

生誕: 1747年に生まれる。

死去: 1818年10月21日に亡くなる。

職業: 絵師および蘭学者。

時代: 江戸時代に活躍。

司馬江漢絵画と蘭学の旅路

彼の名前を耳にしたとき多くの人はただの絵師として彼を思い浮かべるかもしれないしかし彼が生まれた年その時代は日本が西洋との接触を持ち始めていた複雑な背景を有していた司馬江漢はこのような変革の渦中で育った一人だった若き日の彼は常に新しい知識を求める好奇心旺盛な少年だった

子ども時代から美術への才能を示し特に西洋画に魅了された司馬江漢はやがてその技術を自ら習得することとなったしかしそれだけではなく彼は蘭学にも傾倒し西洋科学や哲学への探求心を抱くようになったこの二つの道筋が交差することで後の彼自身の独自性が生まれることとなる

皮肉なことに西洋から来た知識や技術は日本社会では受け入れられるまで多くの抵抗に直面した特に武士階級や保守的な層から見ればそれは異国のものとして排除されるべき存在だったそれでもなお江漢は自分自身で道を切り開いていった

芸術家としての出発点

司馬江漢が本格的に絵画活動を始めた頃日本全土でさまざまな流派が花開いていたその中でも特筆すべきなのは浮世絵という当時人気だったスタイルだしかし彼にはそれだけでは満足できない何かがあった

おそらく初期の日における苦悩と試行錯誤こそがその後の成功へと導く原動力になっていったのであろう最初期には写実主義的な作品も手掛けながら自身独自のスタイルへと進化していく過程で多数の影響を受け続けたそれにもかかわらず自分自身で新しい表現方法へ挑戦する姿勢が際立っていた

文化的影響力

そして年代になるとオランダに関する知識も深まり西洋文化とのさらなる接点となっていったその結果新しい視覚言語それこそ後世につながる革新的なアプローチとも言えるものが形成されたこれは単なる模倣ではなく日本独自の解釈によって生み出されたものだったと言われている

新しい視野への扉

記録によれば一度西洋美術展覧会にも参加した経験があるというその際日本人として描いた作品群には注目される部分も多かったと言われている議論の余地はあるがそれでも未だ新しさとは無縁であった作品群について何気なく口にした批評家も少なくないそれとは裏腹に多くの場合安易さや浅薄さよりも真剣な取り組みへ共鳴する声も高かったこのような相反する意見こそが新旧両者間で流れる緊張感そのものだと言えるだろう

晩年引退後の日

晩年になるにつれて司馬江漢はいわゆる自然主義に傾倒し一層自由度増す形で作風変更していく姿を見ることになるこの自由はまた別次元から再考されねばならないテーマとも言えそうだ自由になればなるほど制約から逃げ出せず迷走してしまう可能性すら秘めているしかしそこには必然的とも言える自己表現欲求まで溢れていたためかその時期につくられた作品には一段と奥深い精神世界とも言うべき要素があります