2024年 - ロシア政府が核ドクトリンを承認。

11月19 の日付

6

重要な日

42

重要な出来事

201

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

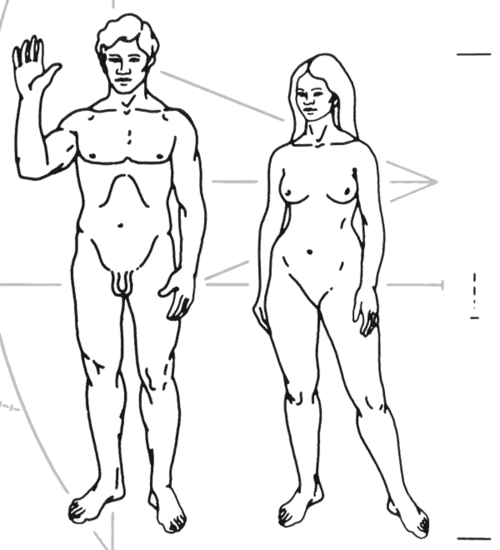

国際男性デーの意義と目的

国際男性デーは、毎年11月19日に祝われる特別な日であり、男性の健康や幸福、社会における役割を認識することを目的としています。この日は単に男性を祝うだけでなく、彼らが直面する問題や課題についても考える機会を提供します。1992年に最初に提唱され、その後、多くの国々で広まっていきました。この日が設定された背景には、男性が抱える健康問題や自殺率の高さ、家庭内暴力の加害者としての側面など、多様なテーマがあります。勝利の風:この地の名誉の旅国際男性デーは、人々が互いに支え合い、理解し合うことができる素晴らしい機会です。例えば、この日には多くの場合、地域社会でイベントや講演会が開催されます。「男らしさとは何か?」という問いかけは、この日を通じて多くの人々にとって重要なテーマとなります。教育現場でもこの日の意義を教えたり、生徒たちによるディスカッションが行われたりします。そして、その瞬間…教室では皆が真剣な表情で耳を傾けている姿があります。夜明け前…早朝の日差しが静かに昇りつつあるころ、多くの町ではコミュニティイベントへ向かう人々で賑わいます。その中には若者から高齢者まで様々な世代がおり、それぞれ異なる視点から「男」という存在について語り合います。心地よい秋風に乗って運ばれる木々や花々の香り。人々はそれぞれ自分自身や周囲との関係性について思索する時間となっています。子供の思い出帳昔ながらのお祭りでは、父親たちと息子たちが手を繋ぎながら歩いている姿を見ることがあります。それはまさしく、「家族」の大切さを再確認する瞬間です。また、おじいちゃんと孫たちが笑顔で話している光景も見逃せません。この日は「男」だけではなく、「家族」の絆とも深いつながりがあります。その絆こそ、本来持っているべき優しさや強さなのです。過去から学ぶ未来への道筋歴史的背景として:1990年代初頭: 男性による自殺率上昇、自身への期待感から来るプレッシャーなど、多数の記事や研究報告によって取り上げられ始めます。(2000年代以降): 男性同士だけではなく女性との協力関係も重視され、「男女共同参画」の一環として国際的にも意義深いものとなりました。(最近): 健康問題のみならず精神的ケアへの関心も高まり、「メンズヘルス」という言葉まで生まれるほどになりました。このような経緯から見ても国際男性デーは非常に重要と言えます。それは単なるお祝いの日ではなく、自分自身そして他者との関係性について考える機会でもあります。現代社会と共存するために必要な視点- 近年、日本国内でもSNS等で「メンズヘルス」に対する情報交換など活発になっています。「赤ちゃんがおむつ替えしている時、その背中を見る父親」と言った情景には何とも温かな思い出があります。しかし、それと同時に厳しい現実も目につきます。日本独特のお仕事文化——定時退社なんてあり得ない!そんな世代交代した新しい価値観。同時期、大切なのは「感情」を大事に持ち続けることです。それこそ全てより優先すべきものだと思います。ただ今ここへ至った私たちは…? "勝利とは何か?ただ過去のお祝いなのか、それとも新しい道筋へ導いてくれる希望なのか。" ...

男性の健康とジェンダーについて考える日の意義

毎年、男性の健康やジェンダーに関する問題が取り上げられる日があります。それは、1999年にトリニダード・トバゴで始まった「男性の健康やジェンダーを考える日」です。この日は、世界中の人々に男性特有の健康問題について意識を高めることを目的としています。特に、精神的健康、身体的な病気、そして社会的な役割によるプレッシャーなど、多岐にわたるテーマが取り上げられています。初めてこのイベントが開催された際には、多くの人々が関心を寄せ、積極的な参加が見られました。 この日はまた、「男らしさ」について再考する機会でもあります。長い間、「男は強くあるべきだ」という社会的な期待から、多くの男性たちは自分自身の感情や健康問題を無視してきました。しかし、この日の意義は、そのような固定観念から解放され、自分自身と向き合う勇気を持つことなのです。心と体:重なる音色赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったその瞬間、大勢の人々が集まり、自分たち自身について話し始めます。周囲には笑顔もあれば、不安そうな表情もあります。その中で語られる言葉は時として痛みや悩みです。「私もこんな気持ちになったことがある」と共感する者も多く、その瞬間こそ、このイベントの日ならではの温かさなのです。夜明け前…新しい理解への旅昔は、「男は泣かない」「男は常に強くあるべき」という教えが主流でした。しかし近年、その教えに反発する動きも生まれてきました。この日に集まる人々は、自身だけでなく他者にも優しく接する方法を模索します。それぞれ異なる背景や体験を持つ彼らですが、一つだけ共通点があります。それは「自分自身でいること」への渇望です。子供の思い出帳:未来への希望子どもの頃、父親との思い出というものがありますよね。「あの日、公園でキャッチボールしたこと」を振り返れば、それは単なる遊びではなく、「愛されている実感」と結びついています。この日には多くのお父さんたちも参加し、自身のお子さんとの関係性について話す姿を見ることができます。それぞれのお子さんたちにも良好なコミュニケーションスキルやメンタルヘルスへの理解が伝わっていることでしょう。歴史的背景:変わりゆく時代と価値観トリニダード・トバゴでは、この取り組み以前から様々な社会問題が存在しました。そして1999年、この日付けによって新しい流れへ向かう道筋が開かれました。他国でも同様の日程がお祝いされるようになり、その結果として男女平等や性差別解消へ向けて一歩踏み出す機会ともなりました。特に中南米諸国ではこの活動によって各地でフォーラムやシンポジウムなど、多様な議論がおこされています。まとめ:新しい息吹、生まれる希望とは?しかしながら、本当に「男性とは何か?」という問いには答えづらさがあります。「強さ」と「弱さ」、「成功」と「失敗」、それぞれ隣接した存在だからこそ、自身と他者との距離感について考え続けねばならないでしょう。この日の活動こそ、新しい風となって古い価値観を打破し、人々それぞれにつながる道標になると言えるでしょう。そして私たちは問う必要があります。「本当に『勝利』とは何なのでしょう?ただ過去から引き継ぐメッセージなのか、それとも未来へ繋ぐために蒔いた種なのでしょうか?」...

ブラジルの国旗の日:歴史と意味

ブラジルの国旗の日は、毎年11月19日に祝われます。この日を通じて、国民は自らのアイデンティティや文化を再認識し、国旗が象徴する様々な意味を深く考える機会となります。ブラジルの国旗は1866年に初めて採用され、そのデザインには歴史的背景が詰まっています。緑色は皇帝ペドロ2世の家族の色であり、黄色は金鉱で栄えた土地を象徴しています。そして、中央に配置された青い天球には星々が描かれており、それぞれがブラジルの州を表しています。このように、ブラジルの国旗は単なる布ではなく、人々の誇りと結びついた深い意味合いを持っています。勝利の風:この地の名誉の旅それはまるで勝利への旅路が始まった瞬間でした。青空に浮かぶ緑と黄のコントラスト、これこそブラジルが抱える独自性そのもの。さあ、その瞬間へ思いを馳せてみましょう。夜明け前…夜明け前、闇がまだ少し残る中、多くの人々が静かに目覚めます。その心には希望と共に誇りがあります。音楽や拍手、一斉に響き渡る「アウー・ビーバー(オー・リヴァ)のメロディ」が流れる中、人々は街角や広場へ集まり、その美しい国旗を見るために顔を上げます。その時、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うような感覚も忘れられません。子供たちの日記帳小さな子供たちもまた、この特別な日について何かを書き留めたいと思います。「今日は国旗の日!私たちのお気に入りのお菓子と一緒にお祝いします!」そんな純粋な思い出帳には、自分たちだけでなく先祖から受け継ぐ精神も宿っていることでしょう。彼らのお絵かきにも、この日の喜びや誇りが溢れていることでしょう。歴史的背景:新しい時代への一歩1866年という年月。それ以前にも多くの場合で変遷していた国旗ですが、それぞれ異なる支配者や政権によって影響されていました。しかし新しい国家として独立したこの瞬間こそ、本当に自分自身として立つ第一歩だったと言えます。当時、大陸では多くの場合、西洋諸国との関係構築という観点から様々なモデルにならったデザイン選択がされていました。しかし、それでも独自性を貫いたことこそ評価すべき点です。この努力によって今日まで受け継ぎられる文化的遺産とも言えるでしょう。情熱あふれるセレモニー毎年、この日は全国各地で様々なセレモニーやイベントによって祝われます。その中でも特筆すべきなのは軍事パレードです。このパレードでは、生演奏するバンド隊、整然と行進する兵士たち、そして色鮮やかな衣装を身につけたダンサーなど、多彩なパフォーマンスを見ることできます。また、多くの場合、市民参加型イベントとして行われるため、人々との絆も強まります。それぞれ異なるバックグラウンドや信念を持った人々がお互い手を取り合う姿勢から生まれる連帯感とは、一体どんなものなのでしょう?異なる文化への尊敬"アフロ・ブラジリアン" Candomblé のリズムから流れる鼓動とも呼べるその音楽は、多様性という名誉そのものです。宗教的儀式として知られているCandombléですが、その祭事とも呼ばれる奉納歌(オーダ)など民族舞踏・伝説にも触発されています。この伝統芸能こそ、生涯続いてゆく祭典でもあり、新しい世代へ引き継ぐことのできる大切なお宝なのです。Bossa Nova とサンバ: 音楽が繋ぐ心Bossa Nova の優雅さとサンバダンスによる活気あるリズム。それぞれ違ったスタイルながら、一つ同じように胸躍らせたり踊ったりできる要素となります。その歓喜溢れる瞬間ごろ、「あなた」あるい「僕」が一体何者なのだろう、と問い直すようになります。「このリズム、このメロディー、この時間…どういうわけでこんなにも温かさ感じられるんだろう?」その答え探し旅へ向かわずには居れないそんな心境になってしまいますね!未来への約束:共生する価値観とは?"しかし、本当に私たちは何度でも繰り返す事になるのでしょうか?" -人生というゲームではないでしょう...私たちはただ過去だけじゃなく未来も見据えて生きてゆこうと思っています。でも、それには忘れてはいけないポイントがあります。それこそ共存について。同じ地面立つ人達皆がお互い尊重し合わない限り、その道筋見えて来ませんよね…。そこには常識とか教訓とか求めず寄添う力意識できれば良かったです…これは私達自身への願望かなぁ!?- それともただ夢想家なのでしょう?- ...

プエルトリコ発見の日の意義と文化的祝祭

プエルトリコ発見の日は、1493年11月19日、クリストファー・コロンブスがプエルトリコに到達したことを記念する重要な日です。この日、彼は島を「サンフアン・バウティスタ」と名付け、その名は後にサンフアンという都市の名前にも影響を与えました。この出来事は、新世界への探検と植民地化の始まりを象徴し、ヨーロッパとアメリカ大陸との接触の歴史的な転換点となりました。プエルトリコの文化や社会構造に対する影響も計り知れません。先住民族であるタイノ族との出会いは、異なる文化が交わる場面でもありましたが、一方で多くの困難や衝突も引き起こしました。スペインによる植民地支配が始まる中で、この島はその後数世代にわたって変革と適応を余儀なくされました。勝利の風:この地の名誉の旅この日には、まるで勝利を祝うかのように青空が広がり、赤いカーネーションの鋭い香りが漂っていました。太鼓の深い音とともに、人々は街角で踊りながら祝いごとの準備を整えます。その瞬間、人々は過去から今へと繋ぐ力強いメッセージを感じ取ります。夜明け前…かつて、この島には静寂な夜明け前があります。星空には無数の輝きが瞬いており、それら全てが新しい運命への希望でした。冒険者たちが未知なる海原へ漕ぎ出す準備をしていた時、彼ら自身もまた新たな歴史を書こうとしていることなど考えもしませんでした。ただ波音だけが彼らを鼓舞していたのでしょう。子供の思い出帳子供たちは祖父母から聞いた物語に夢中になります。「昔々、白帆揺れる船が遠くから現れた」そんな話題になる度、大人たちも目尻を下げて微笑みます。この日の記憶は世代間で受け継がれ、多くの場合、その教訓や経験も共に語られてきました。それこそ、本当の日常生活とは何かという問いです。歴史的背景:植民地主義から生まれるものこの発見の日によって引き起こされたスペインによる支配は、多くの場合暴力的で強制的でした。しかし同時に、それぞれ異なる文化や技術も持ち込まれ、その結果として現在でも残るプエルトリコ独自のアイデンティティ形成にも寄与しました。このような複雑さこそ、本当に理解しないとならないものなのです。現代社会への影響今日ではこの日は単なる歴史的イベントではなく、多様性や抵抗する力について再考する機会となっています。人々は集まり、自分たち自身やその文化について誇り高く歌います。その中には先住民族への敬意や過去との和解も含まれており、この地域特有のお祭りでもあると言えるでしょう。結論:勝利とは何か?しかし、勝利とは何か?ただ単なる過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?人々がお互いにつながり合う中、この問いこそ未来へ導く重要な鍵となります。それぞれ違う背景や考え方から来ている私たちは、お互いどんな風になって行くべきなのでしょう?それぞれ胸いっぱい抱えて進む未来、その道筋には光あふれる希望があります。...

日本の農協記念日: 意義と歴史を学ぶ

農協記念日は、日本の農業協同組合の設立を祝う重要な日であり、毎年7月に行われます。この日は、1947年に全国農業協同組合連合会が設立されたことを記念しており、現在も多くの人々にとって意義深い意味を持っています。農業は日本の文化と経済の根幹であり、この記念日はその重要性を再確認する機会でもあります。歴史的には、日本では明治時代から農民が集まって共同体を形成し、作物の販売や生産資材の調達を行う形態が見られました。しかし、本格的な組織としてまとまったのは戦後になってからでした。戦後復興期には、食糧不足が深刻化し、農業生産性向上と安定供給が求められた結果、農協という形態が広まりました。このようにして誕生した日本全国の農業協同組合は、生産者と消費者との架け橋として機能し続けています。収穫の喜び:小さなコミュニティから大きな力へこの日、多くの場合地元で様々なイベントや祭りが行われます。例えば、市場では新鮮な野菜や果物が並び、それらを使った料理教室や試食会も開催されます。青空市場では、「畑から直送」のキャッチフレーズと共に、新鮮さあふれる色彩豊かな野菜たちが訪れる人々を迎え入れ、その香りは思わず鼻腔をくすぐります。その瞬間、人々は心地よい風景に包まれ、一口かじるごとに自然への感謝と共感が広まります。夜明け前…希望という名の種記念日の朝、小さな町では静かなる光景があります。朝焼けによって柔らかな光に包まれる中、多くのおじいさんおばあさんたちが懐かしい面持ちで集まっています。「あの日もこんなだったね」と過去を振り返る声。その背後には、自身たちで育てた作物への愛情と思い出があります。彼らこそ、この国土を耕し続けてきた先駆者なのです。子供の思い出帳:未来へのバトン子どもたちは、その頃のおじいちゃんおばあちゃんとの思い出話や、一緒に育てた野菜について語ります。「僕のお気に入りはトマト!甘くて赤かった!」そんな素朴ながら豊かな言葉が響き渡ります。それぞれ親から受け継ぎ、その魅力的な体験こそ次世代へつながる大切なバトンです。また、この日は次世代への教育活動にも重点がおかれており、小学生による「私たちのお米」プロジェクトなど地域参加型イベントも活発です。繋ぐ想い:地域密着型活動とは?また、各地では地域密着型活動として、「地域一体型直販所」の運営や「ファーマーズマーケット」が盛況となっています。自分自身で育てた作物だけでなく、仲間同士で助け合う姿勢こそ、この運動全体が根付いている証拠です。それぞれ異なる背景やストーリーを持つ生産者同士がお互いをサポートし合うことで、自給自足だけではなくコミュニティ全体への影響力にも貢献しています。その結果、人々はより健康的になり、それによって社会全体にもポジティブエネルギーとなる循環があります。希望という名のお守り:この国土への感謝NPO団体なども活発になり、「地域資源活用セミナー」等、多様な取り組みがあります。また、このような動きには特別講師による講演会なども開催され、人々は未来について考える時間ともなるでしょう。「次世代につないでゆくためにはどうすればいいんだろう?」皆んなそんな思惑と思考、それぞれ異なる道筋ながら共通する願望があります。そしてそれこそ、日本各地で育む宝物と言えますね。結びつきを感じて…百花繚乱"それでも、人間とは不器用だから一人じゃできないことばかり。でも手探りでも真摯になることで道筋見えて来たりするものだよ""そうだね、お互い助け合わないとね!"Coda: 哲学的問いとして浮かぶものとは?"しかし、本当に私達はいったい何故この土地へ帰属しているのでしょう?ただ存在しているというわけじゃなく、それとも手探りでも進むべき何か大切なお約束事なのかもしれませんね。" ...

鉄道電化の日:日本の鉄道と現代への影響

鉄道電化の日は、日本の鉄道史において重要な転換点を示す日であり、特に1903年(明治36年)に日本初の電気機関車が運行されたことを記念しています。この出来事は、交通手段としての鉄道の革新を促し、効率的な輸送網を確立する上で不可欠なステップとなりました。従来の蒸気機関から電動機関への移行は、単なる技術革新だけではなく、経済や社会全体にも深い影響を及ぼしました。この歴史的な進展は、多くの地方都市と大都市間の結びつきを強めただけでなく、環境への配慮という観点からも注目されています。蒸気機関が生み出す煙や騒音から解放されることで、人々はより快適でクリーンな旅を享受することができました。また、この日の意義には、日本が近代的な交通インフラを整備し始めたことが含まれており、国際的な舞台でもその存在感を高めていく基盤ともなりました。勝利の風:この地の名誉の旅その日、日本全国には清らかな風が吹き抜け、その先には夢見るように走る電車たちが待っていました。赤いカーネーションの鋭い香りとともに、新しい時代への期待感が満ち溢れていたことでしょう。人々は「これこそ未来だ」と感じながら、新しい列車に乗り込みました。それまで感じていた騒音や煤塵とは無縁になり、心地よい静けさと滑らかな加速感に驚嘆したことでしょう。夜明け前…昔ながらの馬車や蒸気機関車によって賑わった街並みに変わって、人々は次第に鉄道駅へ足を運ぶようになりました。その瞬間、誰もが息を呑んだことと思います。「これまでとは違う何か」が始まろうとしていたからです。駅舎には初めて目にするデザインの電動列車が入ってきて、その光景は見る者すべてに驚きを与えました。子供たちのおもいで帳時折見かける子供たちは、自分たちより大きく見える電動列車に魅了され、「あれ乗ってみたい!」と歓声をあげます。その情熱溢れる姿こそ、新しい世代への希望だったのでしょう。この日以降、日本中では子供たちによる「私も将来運転手になる!」という夢物語も増えてゆきました。文化的視点:日本独自との融合また、この技術革新は単なる西洋文明との接触だけではありませんでした。当時、日本国内では多くのお祭りや伝統行事との結びつきも考慮されていました。例えば、一部地域では新しく開通した路線沿線で地元のお祭りなどイベントも開催され、その活性化にも寄与しました。「嵐前夜」として知られる特別なお祭りでは、人々は赤い布をドアに掛け、安全祈願や繁栄祈願をしていたものです。その影響力こそ、この日付近一帯全体へ波及してゆきました。技術と文化:相互作用する力The electric train, with its sleek design and quiet operation, offered a stark contrast to the coal-driven engines of the past. The gentle hum of electricity powered through the air, as if singing a new tune that beckoned the future. As technology evolved, so too did the cultural landscape—ushering in festivals dedicated to celebrating this newfound mode of transport.The journey unfolds: lessons learned from historyThis transition was not without its challenges...