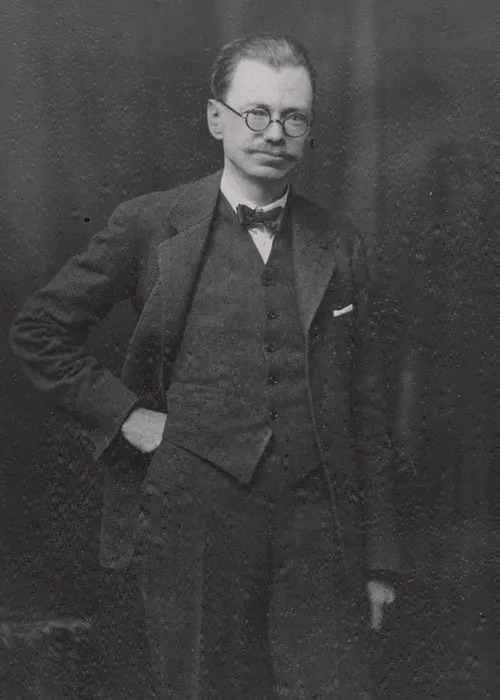

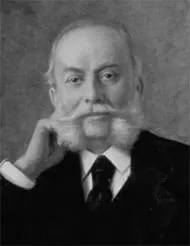

名前: セルヒオ・オスメニャ

生年月日: 1878年

没年: 1961年

職業: 政治家

役職: 第4代フィリピン大統領

年 セルヒオ・オスメニャ政治家第代フィリピン大統領 年

年フィリピンの静かな村でセルヒオ・オスメニャは誕生した彼の家庭は裕福ではなかったが学問を重んじる家族のもとで育った若き日の彼は地元の学校で学び優れた成績を残すその知的好奇心は彼をさらに上へと駆り立て後に大学へ進学することになるしかしその道のりには数多くの試練が待ち受けていた

若干歳にして法律を学ぶためにマニラへ向かったセルヒオしかしそれにもかかわらず彼は経済的な困難に直面した親から送られる仕送りが少なく自ら奨学金を得るために懸命に働いたおそらくその苦労が後の政治活動にも影響を与えたのであろうそしてこの時期に培った人間関係が後の彼のキャリアにつながっていくことになる

法律を修了し弁護士として成功を収めたセルヒオだがその情熱は法廷だけには留まらなかった年代末には政界への関心も高まり公正と平等を求める声となっていった皮肉なことにこのころフィリピンはスペイン植民地支配下にあり市民権や自由が奪われていたその状況下で彼が選んだ道は決して楽なものではなく多くの危険と隣り合わせだった

年代初頭アメリカによるフィリピン占領という新たな現実が訪れたオスメニャ自身もこの変化について考えざるを得なくなるしかしそれにもかかわらず彼は新しい政権との協力関係を築こうと努力し続けたそれから数年後多くの人から支持されつつ議会議員として当選し新しい政治環境でもその影響力を拡大していく

年にはついにフィリピン共和国初代大統領マヌエル・・ケソンによって副大統領として任命されるこのポジションによってオスメニャは国家政策形成にも参加する機会を得るその結果として彼自身もまた国民から注目される存在となり多様な意見や利害調整という課題への取り組み方について評価されたしかし副大統領としての日も一筋縄ではいかなかった

第二次世界大戦中日本軍による占領下でもセルヒオ・オスメニャは抵抗運動に参加したと言われているただ実際にはその行動について詳細な記録は残されておらず多くの場合戦争責任者との交渉役として振舞った可能性もあるそれでも多様な背景や思想信条からなる人との交流によって深まったネットワークがその後特別助言者となる基盤とも言えるだろう

戦争終結後大きな転機が待ち受けていた年新しい独立した国家として再出発する中で再び政治活動へ戻り第代フィリピン大統領候補となったのであるこの選挙戦では長期的友好関係や経済復興政策など多岐にわたり国民との信頼関係強化させようと奔走したそして皮肉にもこの努力こそが自身への評価につながっていったのであろう

年月 オスメニャは遂に正式に第代フィリピン大統領となったしかしその就任直後から厳しい現実と向き合わねばならない状況だった当時直面していた経済不況やインフラ不足など一朝一夕では解決できない問題ばかりだったそれでもなお人への希望溢れるスローガンで国民への信頼感醸成し続けようと努力したまた新政権創設時には日本から戻った難民達への支援策など実施し多方面で称賛された

しかしそれにもかかわらず第代政権下では頻繁な暴動や抗議デモも起こり始めたこの混乱した社会情勢には誰も手こずっており多様性あふれる意見表明や暴力的対立など複雑さ増すばかりもちろん他党派との連携強化にも精力的だったもののその結果不安定要素削減までは至れない事態になってしまうそして歴史家たちはこう語っています果たしてどれほど市民権獲得まで効果的だったかそしてこれこそ長期的課題とも言えるだろう

年代前半まで大統領職務維持し続け死去 年月 長い闘争の日と共存する中失望感抱えながら他界された今日でも歴史教科書など通じ名声高め広まり続けています皮肉とは周囲叱責受け過ぎ去れば何処ぞと言わんばかりであるそれゆえ未解決問題山積み果敢無視状態目指す姿勢根付いているまた当時持ち込まれ育まれてきただろう意識形態共存構築これこそ我現在重要視すべき点なのだと思います