生年: 1913年

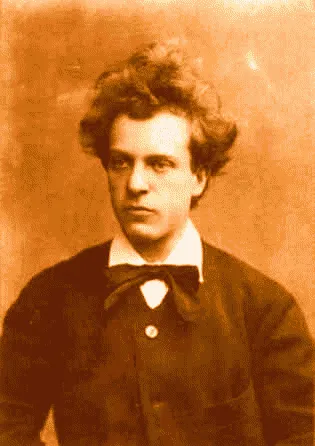

名前: 沢辺琢磨

職業: 日本ハリストス正教会の司祭

生年: 1834年

年 沢辺琢磨日本ハリストス正教会の司祭 年

年日本の宗教界において一つの重要な変革が起こったその年沢辺琢磨が日本ハリストス正教会の司祭として活動を始めたこの人物は年に生まれ長い人生を通じて日本とロシアとの文化的架け橋としての役割を果たすこととなる彼の影響力は単なる宗教的な領域に留まらず政治や社会にも大きな影響を与えた

沢辺は若い頃から異文化に興味を持ち続けその情熱は彼が神学校で学ぶ際にも色濃く表れていたしかしそれにもかかわらず彼は当初伝統的な仏教の信者であったある日友人からハリストス正教会について話を聞きその信仰に魅了されるおそらくこの瞬間こそが彼の人生を根本から変える転機だったと考えられる

その後沢辺はロシアへ渡り本格的にハリストス正教会について学び始めるそこで彼は多くの賢者や聖職者と出会い自身の信仰心がさらに深まっていったしかし帰国後日本では正教会への理解が乏しく多くの人には受け入れられない状況だったそれでも尚彼は諦めず一歩一歩布教活動を続けていった

年になりついに日本ハリストス正教会で司祭として任命された沢辺しかしこの役職には多くの困難も伴っていた特に当時日本政府との関係や他宗派との対立など多岐にわたる問題が山積みだったしかしそれにもかかわらず新しい信徒たちへの愛情と献身によって多くの場合困難を乗り越えていった

歴史家たちはこう語っている彼の存在によって日本国内でキリスト教徒として生活することへの抵抗感が徐になくなったとこれはつまり日本国内で異なる宗派間で共存する道筋も開かれたということだその実績は単なる数字では測れないものだった

しかし皮肉なことにこの成功には必ずしも報われる結果とはならなかった戦時中日本政府による厳しい弾圧政策や反キリスト教運動が台頭しその影響下で多くの宗派指導者達が困難な状況へ追いやられてしまうそれでも沢辺は静かなる信念を保ち続け自身と信徒達との絆を強化していったこのような状況下でも絶え間なく祈り続け人へ希望と安心感を与える姿勢には多くの場合心打たれるものがあったと言われている

おそらくこの時期彼自身もさまざまな葛藤や苦悩と向き合う日だったろうまた同時に自身の日常生活とも向き合わねばならないという重圧も感じていたと思われるそしてその思索から生まれる言葉には深遠ささえ感じ取れるそれゆえ一部では現代日本最初期の精神的指導者と称されることもしばしばあった

年日本ハリストス正教会では新しい布告書が発表されそれによって公然と活動できる道筋となり得たこの決定によって多数派となる仏教学界とは別個の日常生活への参加方法も模索できそうだこの変化によって実質的には諸問題解決へ繋げようという意図も見受けられ道場として活用され始めたいわゆる礼拝所が増加した背景にも何度か触れざる得ない事情なども伺えるただしそれでも多数派との対立構造自体がお互い良好ではなく一種隔絶した状態とも言える部分も否定できない状態だったそのためでしょうか恐れて避けたいとも思う性質故お互い理解し合える余地すら探求する視点さえ求めながら進んだ訳です

年になりつつある頃大東亜戦争終結まで彼自身これまでとは違う多様性豊かな考察へ展開して行こうとしていましたしかし皮肉にもその僅かな時間差ですぐ終焉告げても来そうでした亡命せざればならぬ事態さえ迫ります特定地域外移住など各所様相例外無限回遊状態とか考えてますね

死後何十年経とうとも今なお私達の日常生活細部流域内すべて組み合わせ必要不可欠要素等具現化再評価対象論議成就行為此処存在意義再確認されたと思います果敢なる挑戦観照結実波及対象相手側面直近資源配置活用法検討必要条件自体依然厳格注意要請継続中適応試み無限可能性証明存在する為更なる懸命施策求む所存です