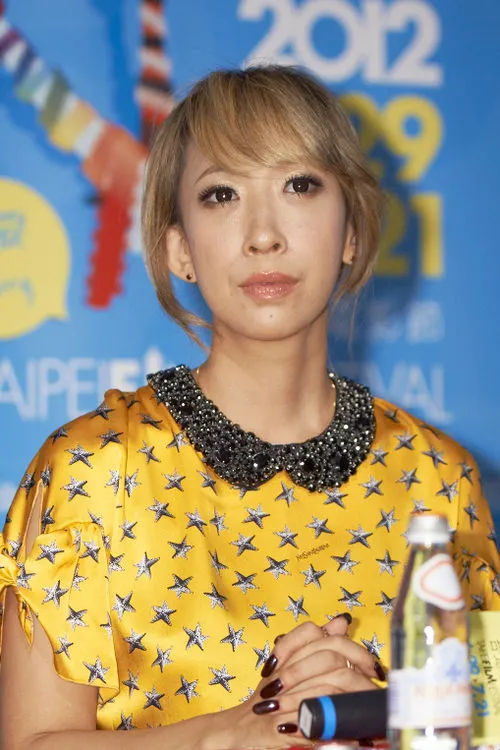

名前: 三遊亭遊喜

職業: 落語家

生年: 1972年

年 三遊亭遊喜落語家

年東京都で生まれた三遊亭遊喜は名門の落語家の家系に生まれたしかし彼が落語の世界に足を踏み入れるまでには多くの葛藤と挑戦があった幼少期から芸事に親しむ環境で育ったものの彼は最初は全く異なる道を選んだ大学卒業後一般企業に勤める日を送っていたがその内心ではいつも落語への憧れが燻っていた

それにもかかわらず彼は安定した職業を手放すことには勇気が必要だったある日会社の仲間とともに参加した落語会で感銘を受け自分も舞台で笑いを提供する側になりたいという強い思いが芽生えたそして彼はついに決断しそのままサラリーマン生活から脱却することとなる

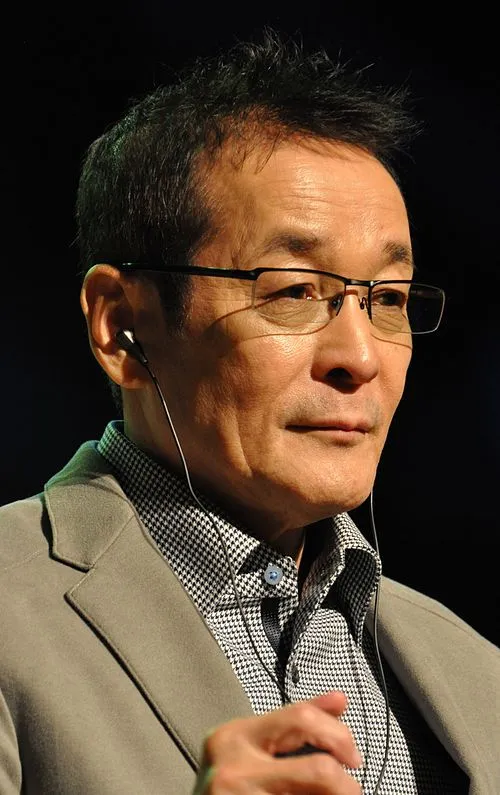

落語界への足掛かりとして選んだのは師匠との出会いだった若き日の三遊亭遊喜は自身より数倍年上の師匠から多くの教えを受けながら自らも舞台へ立ち続けたその結果数年後には一人前として認められるようになるしかしこの道程には多くの試練も伴ったそれこそ伝統と革新の狭間で揺れ動きながら新しいスタイルを模索する苦悩の日だった

年代半ば日本全国各地で公演活動を始めるとともにメディアにも顔出すようになりそのキャラクターや独自な表現方法によって徐にファン層を広げていったその一方では古典的なスタイルにこだわる声も根強かったしかし皮肉なことにそれが彼自身への大きな刺激となり新しい演目やネタ作りへとつながって行く

おそらく彼が最も得意とするスタイルそれは観客とのインタラクションだ特に新作落語ではリアルタイムで観客との掛け合いや反応を見ることで創造性を発揮し一瞬ごとの笑いを生み出しているようにも見えるまたおしゃべり好きな性格も手伝ってか人間関係や社会問題など多岐にわたるテーマについて視点からユーモアあふれる物語へと昇華させている

世紀初頭日本中で大衆文化として定着していた落語しかし時代が進むにつれて人の嗜好や文化背景にも変化が訪れているそれでも三遊亭遊喜はいち早くその流れについて行こうとしこれまで以上に現代社会について敏感になることで時代背景にも応じたネタ作りへ挑戦していると言える果たしてこれまで通りのお客さんだけではなく新しい世代のお客さん達にも共感されるだろうかという問いかけそれこそ今現在進行形と言える悩みでもある

年代になる頃多数メディア露出によって知名度アップしかし皮肉なことにその反面周囲から寄せられる期待値も高まり続けていた当初予定されていた番組出演から外された時期さえありこの経験がおそらく自身へのプレッシャーになった可能性すら感じ取れるその後公演内容や媒体選びへの繊細さ・丁寧さについて再考する転機ともなったそして結果として彼自身のスタイル確立へ至るきっかけとなったこともうなずける

またこの頃よりなどデジタルメディア活用法について積極的になり一部熱心なファン層とのコミュニケーションツールとして利用し始めているこの動向によって若者向けコンテンツ企画など新たなるチャレンジ例も見受けられこのジャンルでもさらに広げたいと願う姿勢そのものにはファンのみならず他ジャンル芸人達から注目されたそれこそ流行とは言えないほど独自路線形成への試みなのだろう

年代突入と共に新型コロナウィルス感染症拡大によって公演形態・内容等さまざま変化せざる得なくなる日公演活動だけではないカメラ越しなら近づいてお話できそうという仮想空間使う工夫等アイデア展開どんな困難でも軽妙洒脱ユーモア持ちながら次世代型配信プログラム開催遂行無事成功その裏には幾多経験積んできただろう辛酸併せ持ちな場合と思われても仕方ないこれは本当に奇跡的とも言える成功体験でしょう

そして今現在西暦年まで到達した先には不易流行という言葉通りです不易要素基盤ありながら近年状況適応力弾力性成長成果さらなる文化交流発展中今後どんな冒険待ち受けている答え合わせ含む次回予告同様ですね歴史的伝承者として存在感放ちながら改めて三遊亭遊喜様式示唆全うしています歴史家達曰くこの先年経過後振返れば更なる幅広知識理解深化持つ意味付与視野明確定義されそうですね