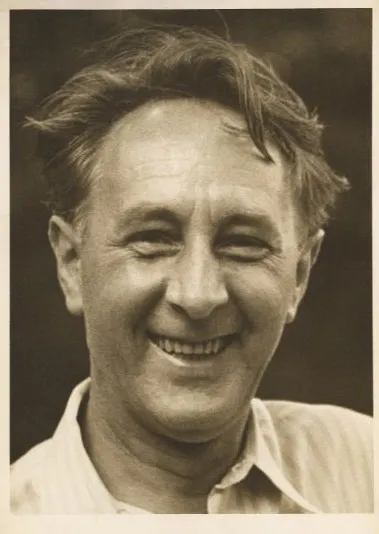

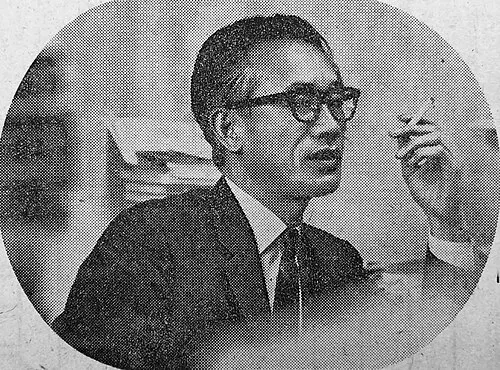

名前: 坂本一亀

職業: 編集者

生年: 1921年

没年: 2002年

年 坂本一亀編集者 年

坂本一亀彼の名前を初めて耳にする人もいるかもしれないしかし彼の人生は日本の出版業界において確固たる足跡を残した人物の物語である年日本の地方都市で生まれた彼はまさに戦後日本が変わりつつある時代に成長していくことになる若き坂本は読書好きな少年だった図書館から借りた本を次と読み漁る中で彼は言葉の力そしてその背後に潜む文化や歴史に魅了されていった思春期にはすでに文筆家として自らの作品を執筆し始めていたがその表現力はまだ未熟だったしかしそれにもかかわらず彼は自分自身を試す場を求め続けたそれが後の編集者としてのキャリアにつながっていくことになる大学では文学を専攻しその学びの日が彼の視野を広げる重要な要素となったしかしそれにもかかわらず日本社会全体が戦争によって疲弊しきった時代背景も影響していた当時多くの若者たちが未来への希望を見失っている中坂本は独自の視点から物事を見る能力を養うことになったそして年日本が終戦を迎えたとき彼は新しい世界への扉が開かれたような感覚を抱いた編集者としてキャリアスタート年代初頭坂本一亀は出版社に入社するこの時期多くの優れた作家や詩人たちとの出会いによって刺激された彼は自身もまたその流れに乗ろうと考え始めるそして自身が心から共鳴できる作品や作家と出会うことでそれまでとは異なる視点から日本文学界を見るようになったしかしこの瞬間こそ皮肉な運命への第一歩でもあった坂本氏が選んだ道には成功だけではなく多くの困難も待ち受けていた特定作家とのトラブルや市場ニーズとの乖離など多くの場合において苦悩の日が続いたそれでもなお彼は持ち前の情熱と直感で多様性豊かな作品群をご紹介するため奔走したその姿勢こそ多くのお客様や作家達から高い評価につながったと言えるだろうある日これこそ私が待ち望んでいた作品だと思わせる原稿との出会いもあったその原稿を書くためには生涯忘れることのできない経験や人間模様それこそ生しい現実 が必要だったと思われますこのようなフィルターによって磨かれたいわば宝石とも言える作品群へ辿り着ける瞬間それこそ編集者として根源的な喜びなのだろうとも推測される発展的関係年代になる頃には新しいメディアやジャンルへの興味も膨らんできていたこの世代交代とも言える流れそれにも関わらず 坂本氏自身はいまだ若手作家への育成について真剣そのものだった皮肉なことに自身ですら成長し続けたいという欲望ゆえ新しい風潮にも敏感だったと思われますそれでもなお自分自身を書籍制作チームとして支える立場となり一方では先駆的な試みへ邁進して行こうという意志も秘めていただろうさらに年代にはインターネットという新しいコミュニケーションツール登場しその波及効果によって出版業界全体も大きく変化する局面となっていましたそれでも坂本氏はいち早くこの流れについて行こうとし新世代との協働プロジェクトへ参加その結果大ヒット作品につながり自身だけではなく多岐多様な才能達との絆強化にも寄与したこうした努力によって出版業界内外双方から称賛され続けました年日本全国民から慕われる存在となりその名声について語られる頃一つの記事には文化と言葉日本語に捧げて人生という言葉記載されましたこの表現ほどまさしく相応しいものなど無かったでしょう しかしその数週間後不運にも世間から姿を消す形となりましたあんな風景 あんなひょっとして不幸そうなの見ただけでも少し悲しく思えてしまいますよね遺産と反響現在でも人の日常生活には坂本一亀氏のお陰で培われた文化的土壌がありますそれぞれ異なるバックグラウンド・アイデンティティー持ちながら同じよう気軽楽しむ図書館ブース等そこに用意された読み物至上主義この意義深い思想ゆえ今なお受け継ぐべき文化遺産とも考え得ます今私達社会生活圏内暮す我自身他人の著作読むことで確実豊かな精神活動形成していますまた近年この影響力感じ取れるシーン増加傾向例えば文芸大賞等投票決定権有する一般市民ボランティア設立など新旧交じ合いつつ共存発展更なる可能性信じています翻弄された運命しかし今日改めて振返りますれば世紀半ば創造活動支えて下さった方その中最前線より引っ張っちゃ片隅守護神つまり坂本一亀さん記憶名誉鮮明色濃当たり前訳無理じゃない こうして歴史刻み付いて行くだなんて皮肉です今後新生作者含め次世代著述活動継承組織形成向上期待せざる得ません青春青春とは何ぞああ懐かしく美しく可笑しかぁそれぞ純真大事です 皆同じ立場取り巻けば良好循環必然成立統率共同実現出来そうですね