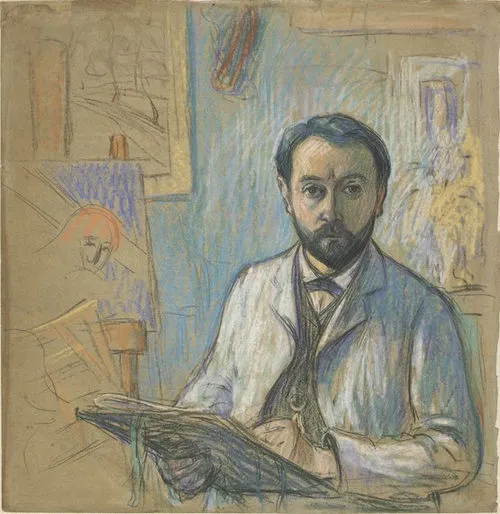

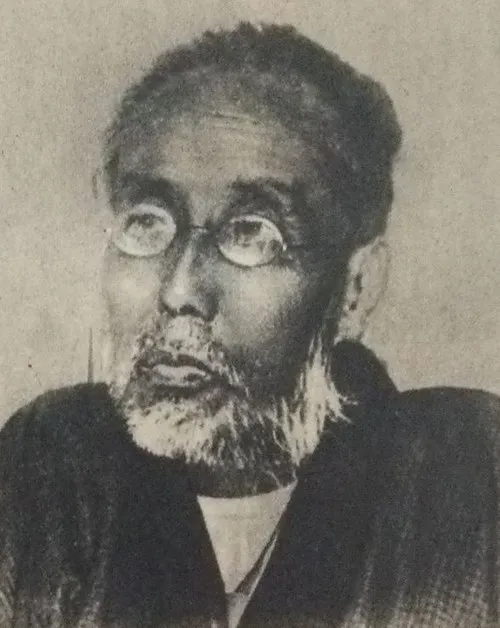

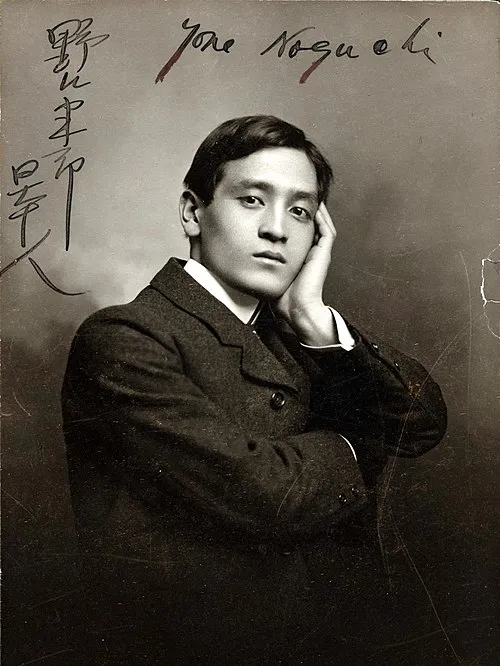

名前: 野口米次郎

職業: 英詩人

生年: 1875年

没年: 1947年

年 野口米次郎英詩人 年

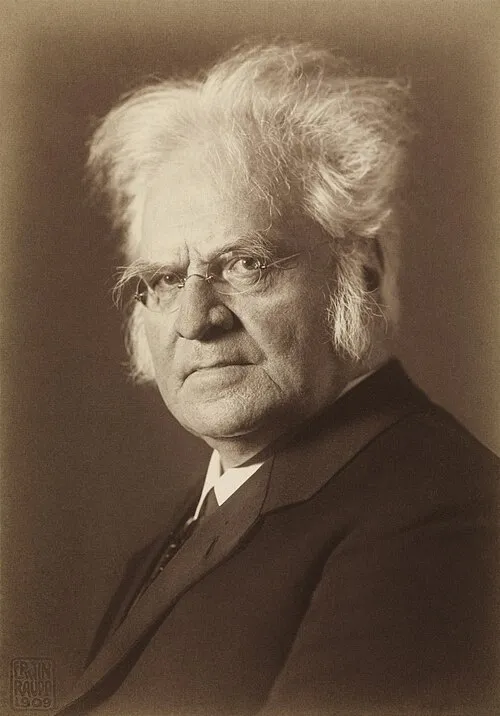

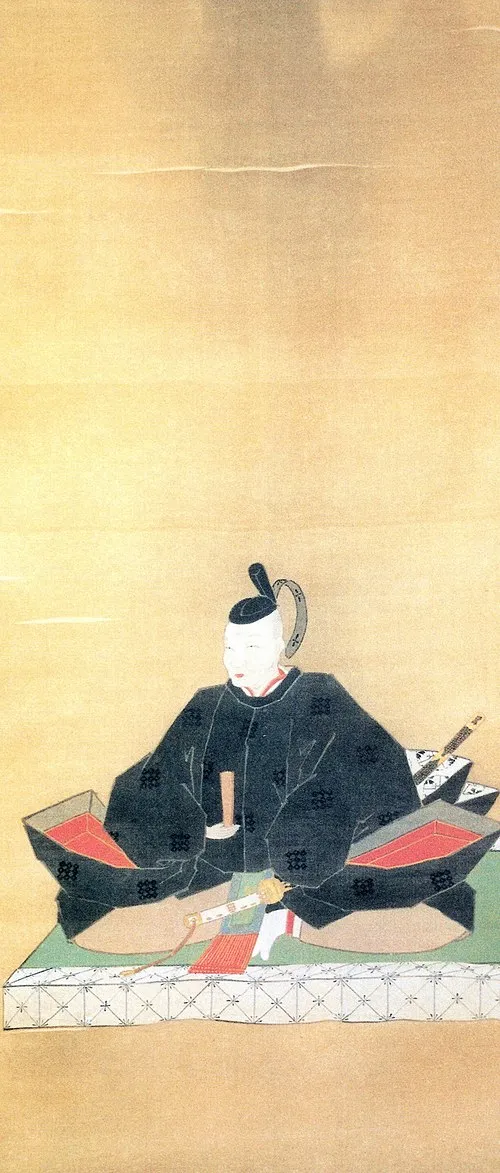

野口米次郎彼の名は日本の文学界において特別な位置を占めている年東京の下町で生まれた彼は幼少期から詩や文学に魅了されていたしかしその情熱は当初から平坦ではなかった米次郎が歳の時父が急死したことが彼の心に深い影を落としたこの喪失感は後に彼が詩作する際の強力なインスピレーションとなったと言われている青少年期には英語やフランス語を学びながら西洋文化にも触れその中で独自の世界観を育んだ特に英国詩人たちから多くを学び自身もそのスタイルで表現しようと試みたそれにもかかわらず日本語で書かれた詩には限界を感じ西洋への憧れが芽生えていった大学では哲学や文学を専攻し多くの仲間たちと共に文学サークル活動にも参加しかしそれでもなお社会とのギャップは埋まらないそれは当時の日本社会が近代化へ向かう過程でありながらも伝統的価値観との葛藤に苦しんでいたからだそのため多くの場合彼は孤独だった年米次郎は初めて短編小説桜花を発表し一躍注目されることとなったこの作品では日本文化への深い愛情とともに西洋文化との融合も見事に描かれていたしかしそれにもかかわらず批評家から厳しい意見も寄せられるもっと日本的なものを書けという声が響き渡りそのことで心に傷を負ったとも言われる皮肉なことにこの批判こそが彼自身のスタイル確立への道筋となったのである年にはイギリスへ渡り本格的な留学生活が始まるロンドンでは多くの著名な作家や詩人たちと交流し新しい視点やアイデアを取り入れることで自身の作品へ反映させていくその中でも特筆すべきなのは当時盛んだった象徴主義運動との接触だったこの経験によって米次郎は自身の作品だけでなく日本全体としても新しい表現方法を模索する道へ進むことになる年代には帰国し新詩社を設立ここで彼自身が重要視していたテーマ自然人間関係について徹底的に追求していったしかしこの活動にも困難な面があった新しい文体と古典的価値の狭間で揺れる仲間たちとの軋轢も少なくなくそれによってまた一層孤独感は増していくそんな矛盾した状況でも折り合えず悶としていたとも推測できる年代後半になると政治状況も不安定さを増す中大正デモクラシーという流れから大衆向け文学への関心へシフトしていくしかしその変化には疑問符もついて回り本当にこれで良かったんだろうかという迷いや恐怖感不安定さなど複雑な感情群が混ざり合っていたと言えるその結果生み出された作品群には微妙な陰影明るさとは裏腹になぜか暗闇を見るような視点まで含まれているようだ年まで生き続けた米次郎そのキャリア全体を見ると一貫した信念よりむしろ時代ごとの変化や個人的苦悩人間関係などによって彩られている印象だそして最後の日おそらく戦争によって自分自身だけでなく国全体を見る目線まで変わってしまったことだろうと思われるまたこの悲劇的歴史背景こそ氏本人ならでは独自性なのかなと考えたりする今現在野口米次郎という名前だけ聞けば日本史上優れた詩人として認知されてもおかしくない存在ただその根底には数多く未解決問題・葛藤・涙など積み重ねられてきただけなんじゃないでしょうかもしそこまで思索されたならばおそらく今日さらなる理解者・支持者増える可能性十分あるでしょう未来永劫記憶され続ける存在としてその栄光ゆえ実際どんな壁乗り越えて来たんでしょうね